G空間とは?位置情報オープンデータで安全な社会に|国交省主導「PLATEAU」解説も

目次

トレンドワード:G空間

デジタルツインに関連する情報システムとして注目されている「G空間」についてピックアップします。「G空間とは?」という基本的な疑問から、地理空間情報活用推進基本計画の概要、国交省主導プロジェクト「PLATEAU」についても解説します。建設業との関わりについても要チェックです。

G空間とは

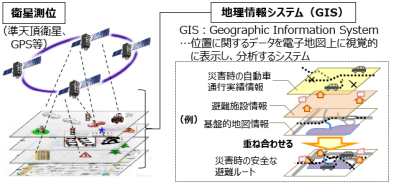

「G空間」とは、位置情報(いつ・どこで)に、様々な情報(何が・どのような状態か)を組み合わせた情報データのことを指します。現在でもすでに、GPSなどの衛星から収集された「位置情報」はカーナビ等で活用されています。それに加えて「建物の建設年や行政計画」といった情報まで付加することにより、さらに便利なサービスへの活用が期待されています。

G空間のメリット

G空間情報のメリットとしては、以下が挙げられます。

- 地震や台風などの災害に対応

- 交通・物流システムの整備

- 人口減少・高齢社会に対応

- 地方創生の加速

- 高い国際競争力を持った産業の創出

あらゆる情報を「位置と時間」で整理できることで、災害時の対応に活用できます。また「いつ、どこで、何が起きているか」を正確に把握可能なため、交通や物流システムへの活用もできるでしょう。最適な意思決定や制御・連携により、新しいサービスや産業の創出も期待されています。

地理空間情報活用推進基本計画の概要

内閣官房では「誰もがいつでもどこでも自分らしい生き方を享受できる社会」の実現に向けて、地理空間情報活用推進基本計画を作成しています。G空間情報の活用をめぐる取組は、基盤整備(第1期)から利活用促進(第2期)、社会実装(第3期)へと段階的に深化してきているのが特徴です。

2022年3月に作成された第4期基本計画では、全体指針として新たに以下のポイントが定められました。

- 地理空間情報活用の新たな展開

- 地理空間情報活用ビジネスの持続的発展スパイラルの構築

- 地理空間情報活用人材の育成、交流支援

G空間で扱うデータは、以前と比べて「動的・リアルタイム」なものに変化してきています。身近なところでは、リアルタイムの豪雨情報を用いた危険性予測システムの構築といったサービスが挙げられるでしょう。地理空間情報の利用形態等の変化により、「社会課題解決ツール」としての地理空間情報のポテンシャルは著しく高まっています。G空間情報を「次世代の社会インフラ」として活用できるよう、積極的な取り組みが求められています。

G空間情報をオープンデータ化!主なデータは2種類

G空間情報はオープンデータとなっており、サービスや技術への積極的な活用が推奨されています。ここでは、主なG空間情報の種類をご紹介します。

①3D都市モデルデータ「PLATEAU(プラトー)」

「PLATEAU」は、国土交通省が進める3D都市モデル整備・活用・オープンデータ化のリーディングプロジェクトです。実世界の都市をサイバー空間上に再現する「3D都市モデル」を整備し、無償オープンデータとして公開しているのが特徴です。2021年度には、全国56都市の3D都市モデルデータをオープンデータ化しています。

具体的な活用事例としては、災害ハザード情報との重ね合わせによる可視化や防災計画、建物内部モデルとの組み合わせによる屋内外一体的な避難シミュレーションの実施、ローカル5Gの伝播シミュレーションなどが挙げられます。

PLATEAU(プラトー)について詳しくは、下記記事をご覧ください。

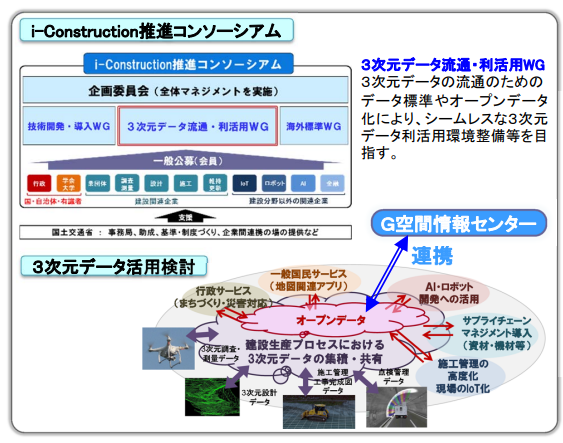

②地理空間情報の「G空間情報センター」

「G空間情報センター」は、利用者が必要となるG空間情報や関連する情報がワンストップで検索入手できるサービスを提供しているほか、研究開発やデータキュレーションなど、イノベーション創出に向けた事業を展開しています。運営は「一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会」です。ファイル数は61,614件と多く、地理情報だけでなく前述のPLATEAU都市空間データも掲載されています。また一般企業のデータも含まれるので、中には有償のものもあります。

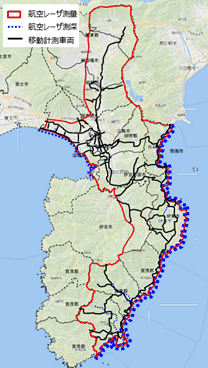

G空間に静岡県を再現

2020年には、静岡県が「VIRTUAL SHIZUOKA」として富士山南東部・伊豆東部エリアのデータを無料公開したことが話題になりました。航空レーザー測量やMMS(モービルマッピングシステム)を用いて伊豆半島を計測した高精度の点群データは、15テラバイトにも及びます。建設プロジェクトでの利用だけでなく、静岡でのサイクリングや釣り、ハザードマップなどにも活用できる仕様になっています。

G空間と建設業との関わり

G空間は、「i-Constructionの推進による3次元データの利活用の促進」という形で建設業への活用が期待されています。工事3次元データ活用のためのプラットフォームを整備するとともに、オープンデータ化、G空間情報センターへの集約等を通じて、3次元データの流通と利活用拡大を図ることが求められます。

まとめ|G空間社会に向けた取り組みに期待

G空間情報は、あらゆる情報を「位置と時間」で整理できることで、「いつ、どこで、何が起きているか」を正確に把握可能になります。今後建設業や運送業など、あらゆる分野での活用が期待されています。