メタバースなど3次元空間利用のあり方を追求することで利用者は多くのメリットを感受|深堀り取材【毎月15・30日更新】

建設業界においては、BIMの進展と相まってメタバースなどの3次元空間利用のあり方が注目されている。それらによってによって、利用者は、設計シミュレーション、プロジェクト管理、デジタルツインの活用、遠隔地からのアクセスなどの領域において多くのメリットを感受できるからだ。

設計シミュレーションにおいては、建築物の3次元モデルを仮想空間上に構築し、関係者間で設計意図や変更点を直感的に共有できるし、設計の理解度が向上し、施工の品質が高まる。

プロジェクト管理おいては、3次元空間内でプロジェクトの進行状況をシミュレーションし、施工の順序や工程を事前に検証することが可能で、これによって潜在的なリスクを先行して発見し、現場でのトラブルを未然に防ぐことができる。

デジタルツインの活用においては、デジタルツイン技術を用いて、現実の建築物やインフラを3次元の仮想空間に再現し、メンテナンスや管理を効率化することによって定期的な点検や修理計画の策定が容易になる。

遠隔地からのアクセスについては、3次元の仮想空間を活用することによって地理的な制約を受けずに、遠隔地からでも会議やプロジェクトに参加できるようになり、時間やコストの削減が期待できる。

本稿では、鴻池組の企業ミュージアム「ヒストリーラボ」におけるメタバース技術の活用、NTTドコモと国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)のリアル空間とバーチャル空間を自然に繋ぐ技術の開発について報告する。

目次

国登録有形文化財である鴻池組旧本店の外観などをメタバース技術の活用によって再現

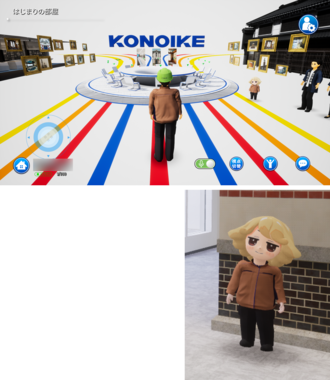

鴻池組では、国登録有形文化財である鴻池組旧本店の外観や、本社技術研究所大阪テクノセンター内の鴻池組企業ミュージアム「ヒストリーラボ」の歴史展示コーナーをメタバース技術活用によって再現した。

本プロジェクトの目的と意義については、メタバース技術で鴻池組の原点である旧本店や歴史展示などをデジタル空間に再現し、広く一般に鴻池組の歴史と技術をリアルに体験してもらうことを目指している。

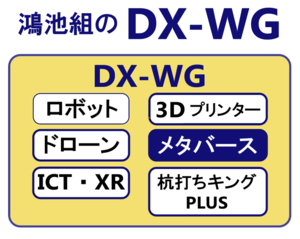

開発プロセスについては、鴻池組社内のDXワーキンググループ「DX-WG」の内、メタバース担当チームがメタバース技術に関する基本調査を2022年に開始した。2024年4月からは、ファンタスティックモーション(栃木県: 代表取締役社長廣辻栄作)と共に本格的な開発に着手している。2025年3月25日からは一般公開したアプリから鴻池組メタバース空間へアクセスすることが可能となっている。

iOS+Androidデバイス等に対応+将来的にはヘッドマウントディスプレイにも対応する計画

メタバース空間において、利用者はアバターを使用して仮想空間内でインタラクティブな体験が可能だ。仮想空間内でのインタラクションやイベント参加は、従来の方法では得られない新しい体験を生み出す。特に歴史的建造物では、デジタルアーカイブと組み合わせることで、訪問者はその場にいるかのような感覚を味わうことができる。当初は、iOSデバイス、Androidデバイス等に対応し、将来的にはヘッドマウントディスプレイにも対応する計画である。

鴻池組メタバースのナビゲーター(案内人)を「こうちゃん」が務めており、「こうちゃん」は社員が原案を作成したキャラクターで、鴻池組のESG経営に関する様々な活動の場に出演している。

◇メタバースへアクセスする専用アプリ

◇iOS版

https://apps.apple.com/us/app/konoike-metaverse/id6741889991

◇Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.konoike.metaverse&pcampaignid=web_share

人々が集まる仮想空間によりインタラクティブで魅力的な学びの場提供と教育革新を志向

今回、メタバース上には、鴻池組に関連する施設や展示を再現している。国登録有形文化財である鴻池組旧本店においては、洋館2階応接室をメタバース上に再現している。本社技術研究所大阪テクノセンター内の鴻池組企業ミュージアム「ヒストリーラボ」については、旧本店洋館の外観や応接室の一部を現代の技術で構築、エリア及び歴史展示エリアをメタバース上で再現している。

本プロジェクトを建設業における社会的意義の側面から論考する。

新しいコミュニケーションの場の構築を通して、物理的な距離を超えて人々が集まることができる仮想空間を提供できる。それによって、インタラクティブで魅力的な学びの機会を提供し、教育の革新を志向する。

文化や歴史的な遺産をデジタル化し、広く共有することで、文化の保存と普及が図れるし、技術革新や新しいアイデアの実験場によってイノベーションの促進が可能となる。

今後は、メタバース空間を利用した社内教育を通じて従業員エンゲージメントの向上を図ると共に、日常的な打ち合わせの場として使用することで働き方改革にも貢献することが期待できる。そのために、メタバース技術の進化と諸課題を踏まえつつ、鴻池組旧本店の和館をメタバース上に公開(2025年度中を目標)し、合わせてBIM/CIMデータと連携した社内打ち合わせの実施、ヘッドマウントディスプレイによるリアル体験共有などを行う。

MRにおいてリアル空間の扉を用いてリアル空間とバーチャル空間を自然に繋ぐ技術開発

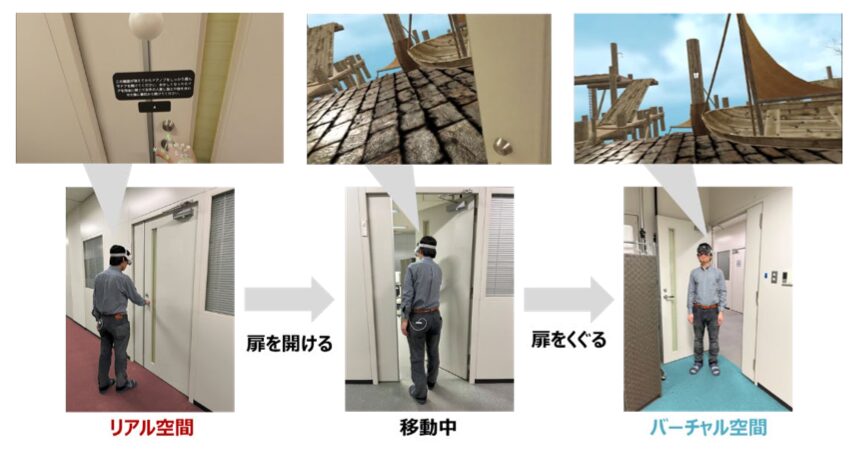

NTTドコモと国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)は、複合現実(MR:MixedReality)において、リアル空間の扉を用いてリアル空間とバーチャル空間を自然に繋ぐ技術を開発した。本技術は、バーチャル空間を3次元表示できるヘッドマウントディスプレイ型の空間コンピュータである※1「Apple Vision Pro」を装着した利用者がリアル空間の任意の扉を開き、潜ることでその先に展開するバーチャル空間に入り込める※2世界初のMR技術である。

本技術は、「Apple Vision Pro」で見えるリアル空間の任意の扉の隅を指先で2箇所選択して扉の存在を認識させ、※ 3その扉を開閉する手の動きだけを検知することでリアル空間の扉の開閉状態を把握する。また、扉が 開いている角度と利用者のリアル空間側からの視野に合わせて扉の先にバーチャル空間を描画する。同様に、扉が開いている角度と利用者のバーチャル空間側からの視野に合わせて扉の先にリアル空間を描画する。

- ※1: 「Apple Vision Pro」は、Apple Inc.の商標。

- ※2: 「Apple Vision Pro」を用いて手の動きだけを検知することで扉の開閉を認識し、開閉の角度と視野に合わせて扉の先にバーチャル空間を描画する技術が世界初。2025年3月6日現在・ドコモ調べ。

- ※3: 自然な動作での扉の開閉を実現するため、扉の取っ手を注視することなく手の動きを検知できるように、検知範囲が広いヘッドマウントディスプレイ型の空間コンピュータである「Apple Vision Pro」を使用している。検知範囲が広いヘッドマウントディスプレイ型の空間コンピュータであれば「Apple Vision Pro 」以外でも動作可能。

「自分自身がバーチャル空間に確かに存在する」といった高度なユーザー体験をもたらす

本技術では、日常生活にある扉を用いてリアル空間とバーチャル空間を繋げることで、利用者が自然にバーチャル空間に移動できるため「バーチャル空間に行きたくなる」「自分自身がバーチャル空間に確かに存在する」といった高度なユーザー体験をもたらす。そのため観光業におけるバーチャルツアーや、不動産業におけるバーチャル内見、エンターテインメントなどバーチャル空間を用いた様々なMRアプリケーションでユーザー体験の価値を向上することが期待される。

今後、ドコモと NAIST は、この技術を活用し、各分野のビジネスパートナーと高度なユーザー体験を得られるサービスの開発に取り組むと共に、先進技術とイノベーションを通じて、一人ひとりに寄り添ったリアリティである「パーソナライズドリアリティ」を提供し、個人が主役となり幸福と感動体験を得られる社会の実現を目指していく。

◇EXPO 2025大阪・関西万博会場内の※4「けいはんな万博 in 夢洲」に出展

■出展場所: 夢洲本会場 大阪ヘルスケアパビリオンリボーンステージ(広場)

■出展名: MR技術を使った扉をくぐってバーチャル旅行しよう!

■出展者: 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学+(共催) NTTドコモ

■出展日: 2025年9月19日(金)

- ※4: けいはんな万博は、けいはんな学研都市を中心に開催される万博で、EXPO 2025 大阪・関西万博の会場内でも実施される。