【連載】「なぜ日本のBIMはだめなのか」講演再録:日本の建設業の未来はどうなる?(第五回)

連載企画「なぜ日本のBIMはだめなのか?」では、BIMプロセスイノベーション 伊藤久晴氏の建設DX展BuildAppブースでの講演を再録します。

BIMエバンジェリストとして多数の実績を誇る同氏の日本のBIMの歩みについてや課題について、そしてあるべき姿など、BIMを活用する上で大変示唆に富む内容となっています。

第4回ではテーマの「NOHARAの課題であるBIM標準の違い」について、解決方法も踏まえ説明していきます。

他の連載記事はこちら

第1回連載はこちら:「なぜ日本のBIMはだめなのか」講演再録:日本のBIMの現状とは?(第一回)

第2回連載はこちら:「なぜ日本のBIMはだめなのか」講演再録:日本のBIMの課題とこれから(第二回)

第3回連載はこちら:「なぜ日本のBIMはだめなのか」講演再録:NOHARAのBIMとは(第三回)

第4回連載はこちら:「なぜ日本のBIMはだめなのか」講演再録:BIM標準の違いを解決するヒントとは(第四回)

日本の建設業界の未来はどうかわる?

会社はいきなり変わらない

会社がいきなりすぐ変わることはありません。

どういうふうに変わっていくのか、ということを考えなければなりません。

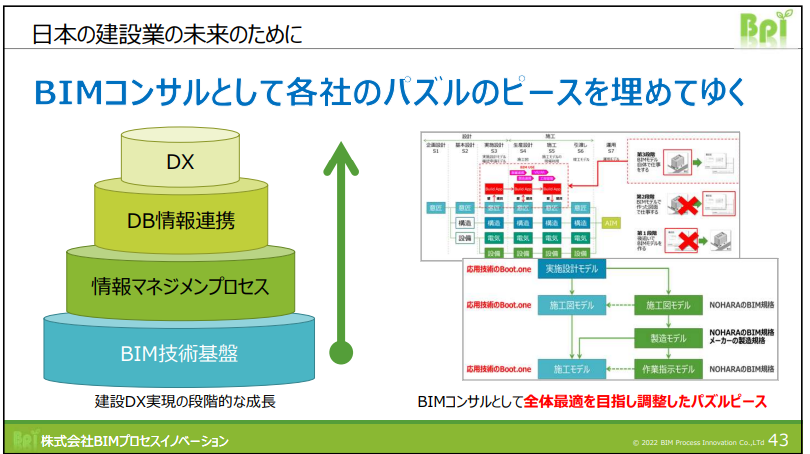

私の仕事は、BIMコンサルです。やはり皆さんが、例えばNOHARAさんがBuildAppのような仕事をやってるっていったら、あるべき姿と現状を見比べて、どういうことをやっていけばいいのかっていうのをコンサルさせていただくっていうことで、トータルでは何年か後に1つの日本のBIMのかたちが作れるようにやっていきたいなというふうに思います。

ある意味では、パズルのピース。皆さんの会社っていうのは、全てのやってる会社もいれば、一部の設計をやってることもある、メーカーさんでもあったりします。

そういうふうな建物を造るっていうことを考えると、1つのパズルのピースであろうとそれは全て必要なんですね。正しい方向を向いて正しいことをやっていくために、微力ながらアドバイスして行こうかなというふうに思っています。

デジタルが暮らしに貢献する世界

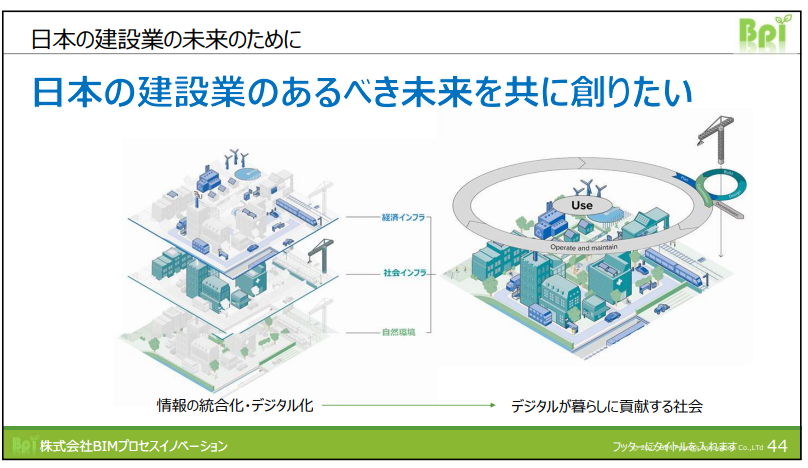

私として思ってる建設業のあるべき未来は、情報の統合をデジタル化からデジタルが暮らしに貢献する世界です。

デジタルを用いて、みんなが幸せになっていこうってことにつながってくるのではないかなというふうに思ってることです。

何のためにBIMをやるのか、何のために我々は変わらなきゃいけないのか、少し考えてみて欲しいと思うんですね。

これは、自分たちが苦しくなるためにやるわけじゃなく、面倒くさいことをやるためじゃなくて、皆さんが早く仕事が終えて帰れたり、そして街作りに貢献したり、都市に貢献したり、皆さんが幸せになるためだというふうに思ってるんです。ただこれは、個人個人ではないというふうに思っています。

ITメディアのBUILTでは「日本列島BIM改革論」という連載させていただきます。

やはり根本的にはこのBIMを駆使して皆さんを含めた人類の幸福と繁栄に貢献せよとい大きなテーマを持って動きながら、海外のBIMとか様々な状況を含めて、皆さんに今後も情報をお伝えしていきたいと思っています。