「デジタル田園都市国家構想」をわかりやすく解説|東京から地方に年1万人移住?

目次

トレンドワード:デジタル田園都市

「デジタル田園都市」についてピックアップします。「地方に都市の利便性を、都市に地方の豊かさを」というコンセプトのもと、デジタルの力で地方の社会課題の解決を図る施策です。交付金の仕組みや、スマートシティとの違いについても解説していきます。

デジタル田園都市国家構想とは

ここではデジタル田園都市国家構想の概要や、主なポイントをまとめてご紹介していきます。

デジタル田園都市国家構想の概要

「デジタル田園都市国家構想」は、2021年に発表された政府の方針です。地方からデジタルの実装を進め、地方と都市の差を縮めていくことを目的としています。

「地方に都市の利便性を、都市に地方の豊かさを」をコンセプトに、デジタル技術を用いて「全国どこでも」快適に暮らせる社会を目指します。

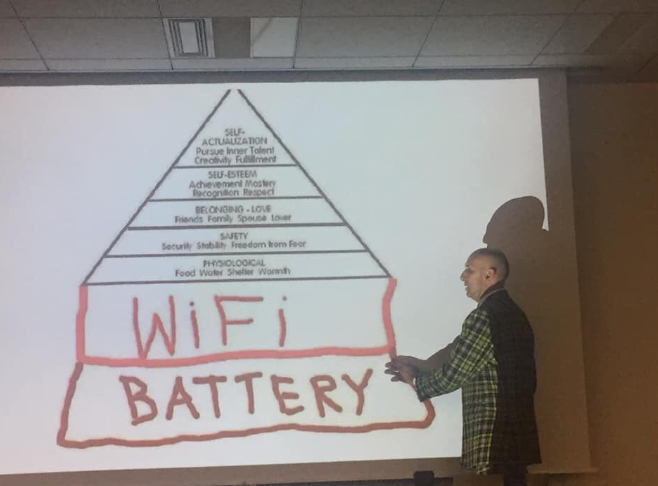

2018年頃、『マズローの5段階欲求の下にWi-Fiとバッテリーがあるらしい』というネタがSNSで話題となりました。

マズローの5段階欲求とは「生理的欲求→安全の欲求→社会的欲求→承認の欲求→自己実現の欲求」の5階層ピラミッドで、低い階層の欲求が満たされると次段階に進むという理論です。

生理的欲求よりも先に「Wi-Fiとバッテリーが無いと生きられない」という現代人を皮肉ったギャグでしたが、それがいよいよ現実味を帯びてきたのかもしれません。

デジタル田園都市国家構想の4つの柱

デジタル田園都市国家構想の実現に向けては、「4つの柱」がポイントとなります。ここでは、それぞれについて簡単に解説していきます。

- ①デジタルの力を活用した地方の社会課題解決

- ②デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備

- ③デジタル人材の育成・確保

- ④誰一人取り残されないための取組

①デジタルの力を活用した地方の社会課題解決

地方では人口減少や少子化の歯止めがかからず、そもそも仕事がないため若者が流出する一方という現状があります。また、出産や子育てへのサポートも不十分なケースが多いです。そのため、以下4点が重点的に取り組まれる予定となっています。

- 地方に仕事をつくる

- 人の流れをつくる

- 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

- 魅力的な地域をつくる

具体的にはスタートアップ・エコシステムの確立、「転職なき移住」の推進など地方への人材の還流、公共交通・物流・インフラ分野のDXによる地域活性化といった取り組みが検討されています。

これらを通じ、2024年度末までに「デジタルの実装に取り組む地方公共団体 1,000 団体の達成」を目指します。

②デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備

デジタル田園都市国家構想の実現に向けては、「光ファイバーや5G等」の通信インフラ整備を地⽅でも推進する必要があります。

- デジタルインフラの整備

- マイナンバーカードの普及推進・利活用拡大

- データ連携基盤の構築

- ICT の活用による持続可能性と利便性の高い公共交通ネットワークの整備

- エネルギーインフラのデジタル化

特に、市民サービスの向上のため「マイナンバーカードの普及」という点に力が入れられています。また地域によって差がある「5G」についても、2030年度末までに全国99%をカバーする計画が立てられています。

③デジタル人材の育成・確保

地域の社会課題解決を全国で進めるためには、その担い手となるデジタル人材の育成・確保が不可欠です。しかし現状では、デジタル人材が質・量ともに不足していることに加えて「都市圏への偏在」も課題となっています。

上記のような取り組みを通し、専門的なデジタル知識・能力を有する人材を「デジタル推進人材」として、2026年度までに230万人育成する予定です。また「デジタル人材地域還流戦略パッケージ」に基づき、人材の地域への還流を促進します。

④誰一人取り残されないための取組

地理的な制約、年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受することで、豊かさを実感できる「誰一人取り残されない」社会の実現を目指します。

- デジタル推進委員の展開

- デジタル共生社会の実現

- 経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正

- 利用者視点でのサービスデザイン体制の確立

- 「誰一人取り残されない」社会の実現に資する活動の周知・横展開

デジタルに不慣れな人にデジタルのサポートを行う「デジタル推進委員」を全国で2万人確保する予定です。また、地域で子どもたちがICT活用スキルを学び合う「地域ICTクラブ」の普及促進を図ります。

デジタル田園都市国家構想の交付金

デジタル田園都市国家構想では、構想実現に向けて分野横断的に支援する交付金制度を設けています。令和4年度2次補正予算額は「800億円」となります。

大まかには、中長期的な計画に基づき施設整備等を支援する「地方創生推進タイプ」と「地方創生拠点整備タイプ」、デジタル実装を支援する「デジタル実装タイプ」に分けられます。ここでは特徴的な「デジタル実装タイプ」について詳しくご紹介します。

①デジタル実装タイプ/TYPE1・2・3

タイプ1~3の内容は、下記の通りです。

- 【TYPE1】他の地域等で既に確立されている優良なモデル・サービスを活用して迅速に横展開する取組

- 【TYPE2】オープンなデータ連携基盤を活用し、複数のサービス実装を伴う、モデルケースとなり得る取組

- 【TYPE3】(TYPE2の要件を満たす)新規性の高いマイナンバーカードの用途開拓に資する取組

申請上限数は「同一都道府県で最大9事業」「同一市町村で最大5事業」と定められています。

さらに令和4年度の時限措置として「マイナンバーカード利用横展開事例創出型」が別枠で設けられています。全国への横展開モデルとなる、マイナンバーカード利用の先行事例を作ることが主な目的です。

申請条件は「マイナンバーカードの申請率7割以上」という厳しい条件ですが、事業の全額が補助されます。

②デジタル実装タイプ/地方創生テレワーク型

「転職なき移住」を実現するとともに、地方への新たなひとの流れを創出する取り組みです。対象となるエリアは、下記の通りです。

- ①東京圏外の地方公共団体

- ②東京圏内の条件不利地域を含む市町村、または東京圏内の2010年~2020年の人口減少率が10%以上の市町村

- ③東京圏内の都県のうち②の域内に事業を限定して行う都県

上記エリアに施設を整備したり企業の進出支援をしたりする場合、補助率3/4(高水準タイプ)、1/2(標準タイプ)にて補助金が交付されます。

デジタル田園都市とスマートシティの違い

スマートシティは「ICTデータを活用して地域内での安全管理やサービス向上を実現している都市」を指します。具体的には、ICTを活用した健康管理・災害のリアルタイム情報・キャッシュレス決済等が挙げられます。都市内でのデータ活用で、「市民の幸福度」を向上させることが主な目的です。

一方でデジタル田園都市は、「デジタルの力で地方の課題を解決する」のが目的です。その一環としてスマートシティも含まれますが、「地方に仕事を作る」、「人材を地方に還流する」という就職支援的な取り組みも付加されるのです。

また国は「地方の自主的・主体的な取組を支援する」という姿勢を示しており、デジタル田園都市の実現には「地方からのボトムアップ」が期待されています。

「スマートシティ」については、下記記事をご覧ください。

地方移住には課題も

政府は「2027年に東京圏からの地方移住者を年間1万人にする」との方針を掲げています。確かにテレワーク勤務の人なら「どこにいても仕事ができる」と考えられるでしょう。

東京一極集中が進む中、地方に人材が還流されるのは望ましいことです。しかし現実問題として、地方移住には様々な「課題」があります。

地方に住むのはリスク?

- 少子高齢化が進めば納税額が減り、地方のインフラが整備できなくなる

- 教育施設・病院・娯楽施設は大都市に集中している

国土交通省のデータでも「高度成長期以降に集中的に整備した社会資本が今後一斉に老朽化。今後20年間で、建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる見込み」という点が問題とされています。

実際に、災害で橋や道路が壊れても「財源が足りない」という理由で補修できないケースは多いです。

また「ポツンと」した立地に住んでいて急病になった場合、すぐに病院に行けないなど命に係わるリスクが生じます。もちろんこれに当てはまらない地域もありますが、現状だと「地方に住むのはリスク」と考えてしまうのは仕方のないことかもしれません。

人口・税収減の地域では行政サービス低下も|京都市

現状では、住む自治体によって生じる「住民サービスの格差」が課題となっています。

たとえば財政破綻の危機といわれている京都市では、転出等による2021年の人口減少数が全国最多でした。税収が少ないことから「市営保育所の一部閉鎖や保育料値上げ」「市バスの運賃値上げ」といった市民サービスのカットが行われています。

将来ますます地域間格差が進むと、余力のない自治体は夕張市のような「財政再生団体」に転落してしまう可能性が高くなるでしょう。こういった課題を解決するため、デジタル化による環境整備が求められています。

まとめ|デジタル田園都市で地域活性なるか?

2022年の出生数は「80万人割れ」となる見通しで、少子高齢化が確実に進んでいます。このままでは、地方の衰退がさらに加速してしまうのが目に見えています。さまざまな問題点を解決する手法として、デジタル技術の有効活用が必要となるでしょう。

デジタル化による市民サービス向上には「マイナンバーカードの普及」がカギとなり、政府も取得を強く推進しています。地方からのボトムアップで、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」の実現が期待されます。