防災DXとは?特徴や課題まとめ|東京都、各企業での事例紹介も

目次

トレンドワード:防災DX

「デジタル技術で社会的弱者の防災を目指す|UNDPとJBPによるデジタル防災共同イニシアティブを完了」でご紹介した「防災DX」についてピックアップします。

防災DXとは?

防災DXとは、大規模災害時においてDX、AI等最新技術を活用して対応する取り組みのことを指します。いつ起きてもおかしくない台風や地震といった災害への備えとして、推進が急がれています。

防災DXのメリット

総務省によると、防災DXのメリットとしては以下が挙げられます。

- 緊急情報の伝達により、被害を最小限に防げる

- 被害状況の情報収集・伝達がスムーズになる

- 罹災証明書発行など、住民サービスが均一化できる

「Jアラート」といった全国瞬時警報システムが確実に作動することにより、大規模災害の被害を最小限に抑えられます。また災害発生後の被害状況の把握がスムーズに行えることで、救援物資が必要な場所にすぐ届けることも可能に。さらに現在では自治体によって対応にバラつきのある「罹災証明書発行」といった手続きも均一化できるので、住民サービスの質が向上するでしょう。

防災DXの課題

防災DXの課題としては、以下が挙げられます。

- 各自治体で防災情報システムの標準化ができていない

- 最先端技術の活用が遅れている

- システムの開発、維持管理に負担が掛かる

- DX人材や知識・技術の確保が難しい

各自治体では防災情報システム集約が進んでいるものの、国システムとの連携やシステム標準化が進んでいないのが現状です。また台風が多く離島も多いという風土から、最先端技術の推進に制限が出てしまうのではという懸念があります。防災DXのシステム開発には費用が掛かってしまうので、自治体の財政を圧迫してしまうというデメリットも。さらに防災DXの専門人材が不足しており、各自治体の対応だけでは限界があるとの声もあります。

まだまだ課題が多い分野ではありますが、今後の大規模災害に備えた取り組みは必要不可欠でしょう。

防災DXの事例

ここでは、防災DXの具体的な事例をご紹介します。自治体や企業など、それぞれの取り組みをチェックしてみましょう。とくに建設業では災害時にインフラ整備等を行うことが多く、災害対策には多くの事例があります。

防災DXの事例①自治体(東京都)

東京都では、AIやICTを用いた防災DXが進められています。主な事例は以下に挙げられます。

- 帰宅困難者対策オペレーションシステム(仮称)の構築

- 住家被害認定調査及び罹災証明の迅速化

- ドローンによる物資搬送

- ドローンを活用した災害時の水道水源林被害状況調査

- オンラインボードを活用した震災復興訓練の実施

- 水防災情報の発信強化の取組

- DXによる高潮等への防災力向上プロジェクト

- IoT 通信を用いたスマートメータによる配水管の漏水検知

- SNSを活用した被害状況把握

GPS情報、ドローン、監視カメラ、IoT通信など、最新技術が活用されているのが特徴です。情報収集を迅速に行い、リアルタイムな被害状況や罹災者情報を把握できるよう工夫されています。

またツイッターやインスタグラム等のSNSに投稿された災害・事故等の写真や動画をAIで自動収集・分析・配信するシステムを導入し、被害状況把握ツールの一つとして活用。被害状況の把握に役立てられています。

防災DXの事例②企業(大林組)

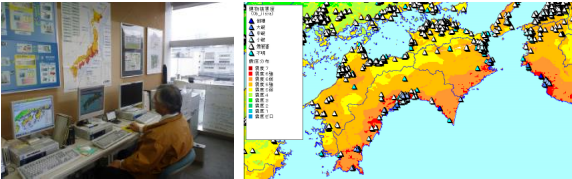

大林組は、住民の避難や復旧活動に欠かせない資機材や支援物資の輸送に重要となる主要幹線道路、鉄道をはじめとした交通網の復旧、被害を受けた施設の迅速な復旧等を行う重要な責務を担っています。そのため災害時の事業継続計画を策定し、その実効性を高める取組を数多く実施しているのが特徴です。その取組の一環として、「被害状況の情報収集」と「通信手段の整備」、「従業員の安否確認手段の整備」を中心とした「総合防災情報システム」を構築しています。

また携帯電話と地図を利用した「被害情報集約システム」では、GPS 機能と地理情報システムとの連係により、現在位置周辺にある同社施工済物件を検索し、物件や周辺の被害状況を文字、静止画、動画を添付して報告することができます。被害情報を地理情報システムに集約することで、震災対策本部、現地対策本部の意思決定を支援します。

防災DXの事例③企業(鹿島建設)

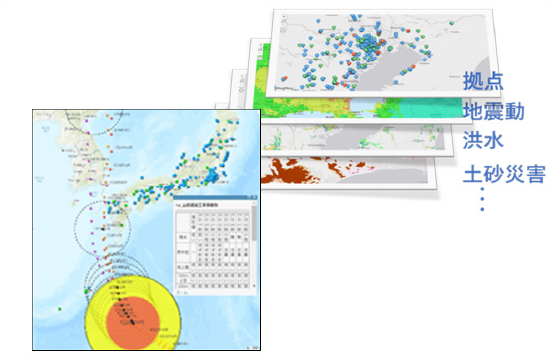

鹿島建設では、被害可能性箇所を確認できるオンラインハザードマップを作成しています。国や自治体の地図情報に同社拠点の位置情報を重ねて表示して、社員が拠点や周辺地域の被害可能性を確認できるのが特徴です。

具体的には、インターネットで公開された主な自然災害の危険度情報を読み込み、拠点・現場等各所の被害範囲や被害程度をオンラインで確認できます。主に確認できる自然災害情報は、想定地震の震度や津波、液状化の予測結果や、台風等大雨による土砂災害の危険個所と洪水による浸水想定区域といった情報となります。

同ハザードマップは日頃の防災・減災の一助とするとともに、新たな現場事務所開設時においても同様に災害危険度を確認しています。また震災訓練の際等にも改めて確認し、避難計画の再確認等を行っています。

防災にもDXの活用が期待

ここ数年豪雨や地震などの災害が多発しており、「防災DX」の必要性も高まっています。ICTやAIといった技術により、被害を最小限に食い止めることも可能に。まだまだ課題の多い分野ですが、今後の発展が期待されます。