遠隔臨場とは?国土交通省要領を解説|おすすめツールと事例紹介

近年、建設業界では、ICT技術を活用した現場管理の効率化が進んでいます。その中でも、遠隔臨場は、監督者や検査員が現場に赴くことなく、映像や音声を活用して施工状況を確認できる革新的な手法です。

国土交通省が2020年に策定し、改善を重ねている実施要領に基づいて、コンクリート打設や材料確認、立会業務などに適用されています。施工管理者の移動時間の削減や安全性の向上、人手不足の解消といったメリットが期待されています。

本記事では、遠隔臨場の概要や「i-Construction 2.0」との関連性、具体的に役立つツール、事例までみていきましょう。

目次

トレンドワード:遠隔臨場

今回は、『建機の遠隔操作装置『Model V』、建機シミュレータ『OCS』のデモを CSPI EXPOで公開』でご紹介した「遠隔臨場」についてピックアップします。

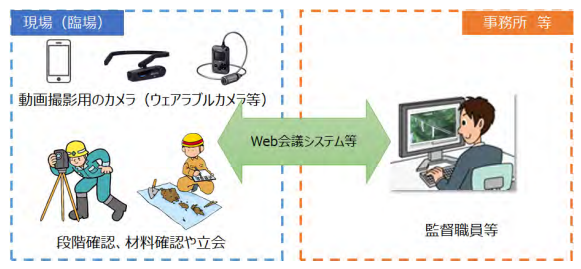

遠隔臨場とは、公共工事において映像や音声を活用することで遠隔地から建設現場の状況を確認することを指します。ウェアラブルカメラやスマートフォンなどを使うことで、その場にいなくても現場の確認作業が行えます。

国土交通省が2020年3月に策定した遠隔臨場は、公共工事の建設現場において監督・検査作業効率を改善することが目的です。

遠隔臨場とは

遠隔臨場とは、公共工事において映像や音声を活用し、遠隔地から建設現場の状況を確認する施工方法を意味します。

たとえば、コンクリート打設確認に遠隔臨場を適用すれば、現場監督や検査員が離れた場所から打設状況をチェックすることが可能です。品質管理の手間を削減しながら、工程のスムーズな進行を実現できるでしょう。

ここでは、遠隔臨場の実施要領がどういったものか、メリット・デメリットなどについて詳しくみていきましょう。

国土交通省ではICT活用を推進

これまで建設現場では「きつい、汚い、給料が安い」という「3K」の状態が問題となっていました。しかし、BIMなどのICTツールを活用することで「新3K(給料が良い、休暇が取れる、希望が持てる)」の魅力ある建設現場の実現が期待されています。国土交通省ではこの取り組みを「i-Construction(アイ・コンストラクション)」と名付け、2017年から建設のICT活用を推進しているのです。遠隔臨場はカメラやインターネットを使った現場ツールとして、注目されています。

「i-Construction」についても現在は、2.0が発表されており、現場の省人化と生産性の向上を目標として取り組みが実施されています。i-Construction2.0では、以下3つの柱を中心に展開されており、遠隔臨場についてもカメラやインターネットを使った現場ツールを活用するため、注目されています。

| i-Construction 2.0の要素 | 遠隔臨場との関係性 |

| 施工のオートメーション化 | 遠隔臨場により、施工状況の確認や監督がリモートで可能になり、現場の省人化が進む。 |

| データ連携のオートメーション化 | 遠隔臨場で取得した映像・音声データをデジタル管理することで、施工履歴の可視化や情報共有がスムーズになる。 |

| 施工管理のオートメーション化 | 遠隔臨場でのリアルタイム監視により、現場の進捗や品質を即座に確認し、問題があれば迅速に対応できる。 |

遠隔臨場のメリット・デメリット

まず、遠隔臨場のメリットとしては以下が挙げられます。

- 移動や書類の削減

- 安全に作業可能

- 人材不足の解消

- 研修に活用

遠隔地から臨場ができるため、わざわざ現地まで行かなくても検査確認作業が可能に。これにより、時間が大幅に短縮でき業務効率化が期待できます。また危険な作業現場に行く必要がなくなり、非接触のため感染症対策にもなるため安全性が高まります。少ない人数で臨場できることから、建設現場の人手不足解消にも役立つでしょう。

ただし、遠隔臨場にもデメリットがあります。

- 導入コストが掛かる

- 技術の習得が必要

- 通信環境の整備

- 撮影のプライバシー問題

遠隔臨場にはウェアラブルカメラ、PCといった機器が必要になります。また導入時には作業員の技術習得が求められるため、負担になってしまう場合も。遠隔臨場ではインターネットで情報をやり取りするので、安定した通信環境が必須になります。さらに動画や写真を撮影する際には、作業員が映りこむ場合にプライバシーへの配慮も求められます。

国土交通省の遠隔臨場実施要領を解説

ここでは国土交通省が発表している「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領」について解説します。遠隔臨場を導入する際には、基準として参考にしてみましょう。

遠隔臨場は、国土交通省が発表している「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)」に基づいて実施する必要があります。

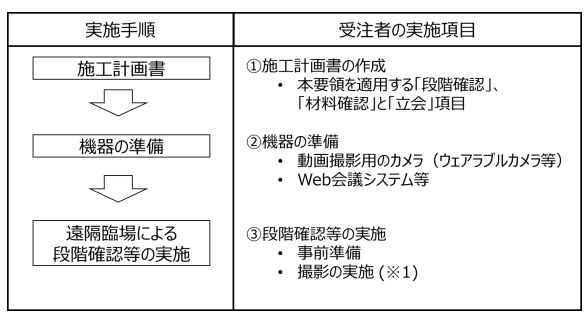

実施要領には、目的から適用範囲、使用機器まで指定されています。たとえば、実施する段階では、以下のような対応も必要です。そのため、現場のDX化が必須だといえるでしょう。

- 適用する項目から使用機器まで記載したうえで、監督職員の確認を受ける

- 遠隔臨場で取得した映像や音声は、適切に記録・保存し、必要に応じて監督職員へ提出する

遠隔臨場の目的

遠隔臨場の目的は、主に以下2点です。

- 受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」

- 発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」

現段階では、工事のうち「段階確認、材料確認、立会」の作業で遠隔臨場の活用が可能となっています。遠隔臨場を行うことで、書類や時間の削減につながることが分かりますね。

遠隔臨場適用の範囲

遠隔臨場は、「段階確認」、「材料確認」と「立会」に適用すると定められています。

確認実施者が現場技術員の場合は、PC 等にて遠隔臨場の映像を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム(ASP)等で監督職員へ提出します。もちろん動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)の使用は、「段階確認」、「材料確認」と「立会」だけではなく、現場不一致、事故等の報告時の活用も可能です。

①段階確認

動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)の機器を用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる作業となります。

Web 会議システム等を利用することにより、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、従来の現場臨場に代えて、遠隔臨場を利用することができます。

②材料確認

現物による確認においては、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)と Web 会議システム

等を利用することにより、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、遠隔臨場を利用できます。

ただし工場製作工(共通)において、受注者は鋼材に JIS マーク表示のないものについては、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)を用いて以下の確認が必要です。

- 鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシート等が添付されているものについては、ミルシート等による品質確認及び現物による員数、形状寸法の確認

- 鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシート等との照合が不可能なもののうち、主要構造部材として使用する材料については、機械試験による品質確認及び現物による員数、形状寸法確認による材料確認

- 上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認

③立ち合い

動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)と Web 会議システム等を利用することにより、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、従来の現場臨場に代えて、遠隔臨場を利用することができます。

なお、監督職員等が十分な情報を得られないと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、機器の調整等により改善を図ることが困難な場合には、現場臨場による立会になります。

遠隔臨場に使用する機器と仕様

遠隔臨場に用いる動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)と Web 会議システム等は、監督職員等と協議の上、確認行為を実施できるものを選定することになっています。

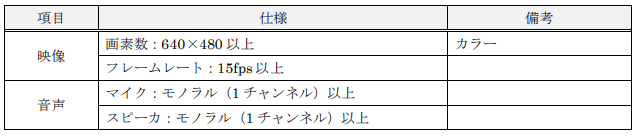

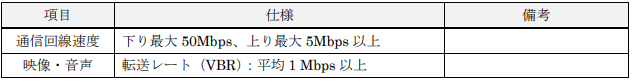

ちなみに、カメラやWeb会議に使うツールの参考値は以下のようになっています。

動画撮影用のカメラに関する参考数値

Web 会議システムに関する参考数値

遠隔臨場を行う際には、機器スペックの目安として参考にしてみましょう。

遠隔臨場のおすすめツール紹介

Safie Pocket2|ウェアラブルカメラ

小型ウェアラブルカメラで、国交省が定める公共工事の新技術活用システム・NETISにも登録されているツールです。

バッテリーと通信機能(SIM)を内蔵し、電源を入れるだけで現場の映像を確認・会話が可能となり、現場と本部のコミュニケーションを円滑にすることが特長。装着性の高さから、現場従事者が身に着けての移動撮影や、アタッチメントによる定点カメラとして設置など幅広く使えます。

SynQRemote|ビデオ通話アプリ

現場仕事に特化し、簡単に、正確に、相手に伝えることのできるビデオ通話アプリです。

ウェアラブルカメラやスマートグラスなどの専用端末を必要とせずに、普段お使いのパソコンやタブレット、スマートフォンにアプリをインストールするだけで操作可能。実際に、宮崎県都城市の公共工事で導入された実績もあります。

遠隔臨場の事例

ここでは、遠隔臨場の適用事例についてみていきましょう。通信環境によっては、数値の確認が難しい場合や工事内容によっては、遠隔臨場と現場臨場の使い分けを行う必要があります。

また、実施する場合には誰がどういった役割を行うか、どういった機器が適正なのかを事前に発注者と検討する必要があるといえるでしょう。

道路工事

ある土木工事業者は、道路工事を実施するにあたって遠隔臨場を実施しました。

使用機器は以下のとおりです。

- 映像と音声の記録にはスマートフォン

- 配信にはASPWeb meeting system

遠隔臨場による確認項目は、鉄筋型枠や生コン打設状況、路床検査などです。映像の手振れ防止のためスタビライザの使用し、音声にノイズが乗らないように有線式のイヤホンマイクの使用を実施しています。

効果としては、待ち時間が少なくなった点や施工性の向上が期待できるため、今後も実施し続けたいという結果になりました。

トンネル工事

ある土木工事業者は、トンネル工事を実施するにあたって遠隔臨場を実施しました。

使用機器は以下のとおりです。

- 映像と音声の記録には、ウェアラブルカメラ・スマートフォン

- 配信にはASP(ASper)やWeb会議システム(ASPerLive)

遠隔臨場による確認項目は、トンネル支保工の出来形確認、・覆工およびインバート工の出来形確認などです。夜間作業時の立合の実施、データによる再確認もできるため、結果として業務の効率化につながりました。

地盤改良工事

ある土木工事業者は、地盤改良工事を実施するにあたって遠隔臨場を実施しました。

使用機器は以下のとおりです。

- 映像と音声の記録には、スマートフォン(iPhone)

- 配信には専用システム(建設システム―SiteLive)

遠隔臨場による確認項目は、地盤改良工のキャリブレー ション(撹拌翼径やロッド寸法)・使用材料などです。遠隔臨場によって、日程調整がしやすくなり、社内の品質確認においても移動時間を削減できました。

また、骨伝導方式のヘッドセットの採用によって、会話が聞き取りやすくするといった工夫もされています。

遠隔臨場でICTを活用しよう

遠隔臨場は、従来までの現場臨場とは異なりリモートで確認作業が可能になります。コスト削減や人材不足解消といったメリットが大きく、さらなる広がりが期待されるでしょう。