芝浦工業大学 志手一哉教授が語るBIMと建築生産の黎明期【前編】

国内の建築現場で徐々に活用が進むBIM。その可能性が非常に注目されていますが、令和4年12月に国土交通省が実施した調査によると、建築現場においてBIMを導入している企業は48.4%、未導入の企業は半数を超える50.4%でした。日本国内では約半数の企業がBIMを導入していることがわかります。

今回は、BIMを中心に建設生産分野の学問化に取り組む、芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授の志手氏にインタビューを行いました。インタビュワーは国内外の建築施工管理に豊富な知見を持つ、株式会社SIGMA建設研究所 代表取締役の正光氏です。

BIMを日本国内でより普及するために活動を続けるお二人が、BIMと建築生産領域とのつながりについて語ります。

目次

プロフィール

志手 一哉 氏(芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授)

国立豊田工業高等専門学校建築学科卒業後、株式会社竹中工務店にて、施工管理、生産設計、研究開発を担当。千葉大学にて博士号取得後、芝浦工業大学にて建築生産の教育・研究を通じた学生の育成に従事。

正光 俊夫 氏(株式会社SIGMA建設研究所 代表取締役/Founder & CEO)

ミシガン大学工学部で建設エンジニアリング&マネジメントを学ぶ。大成建設株式会社で国内・海外の建築施工管理を行なった後、Autodeskのコンサルタントとしてアジア全域でBIMを推進。帰国後、PwCコンサルティング合同会社とデロイトトーマツコンサルティング合同会社での建設業界担当コンサルタントを経て、株式会社SIGMA建設研究所を設立。

施工管理者から技術研究者へ。異色のキャリアを歩んだ竹中工務店時代

ー【正光】現在は芝浦工業大学 建築学部建築学科で教壇に立っている志手先生ですが、そこに至るまでの経歴についてお聞かせください。

【志手】私は1992年に株式会社竹中工務店へ入社し、最初は施工管理の仕事に従事しました。名古屋支店で様々なプロジェクトで施工管理をしながら施工図を描く中で、当時はちょうどJw_cadが流行り始めた時代でした。そこでCADに興味を持ち、施工図をCADで描き始めました。

竹中工務店の中でも、2000年頃を目途に設計も施工図も手描きからCADに移行する話が持ちあがり、施工図の内製化をする部署ができたときに「CADができるならそちらのグループに異動してはどうか」との打診を受け、その後はCADグループで施工図を描きながら社内教育も手がけました。

ー施工管理業務におけるCADでの施工図の作図がきっかけで、CADグループの教育まで任されるなど、仕事の幅が広がったのですね。2000年頃というと、2D CADが普及してきて3D CADが出始めた頃だったのではと思います。

竹中工務店で当時使っていたCADは、マイクロステーションという2次元と3次元の区別がないCADでした。しかし当時携わっていた中部国際空港のプロジェクトではターミナルビルの屋根の施工図を検討する際、かなり複雑なつくりだったため「3次元で起こせないのか」という話が出ました。それが私と3次元CADとの出会いでした。

そうして2次元では施工図が描けないものを3次元で起こす仕事をしているうちに、社内ツールの開発にも携わるようになりました。当時使われていたPDA(Personal Data Assistant)というポケット端末、今でいうタブレットのようなもので配筋写真を管理できるツールです。

配筋写真をポケット端末で撮影し、その中の管理項目をXMLで検出するとCALS/ECに沿ったものが出力されるものを開発したところ、社内で高く評価され、それが技術研究所に異動するきっかけとなりました。

国際的な建設プロジェクトなど、社内外でBIMのスキルを発揮

ーもともと施工管理職で入社して、技術研究所勤務になるのはとても珍しいケースではないでしょうか。技術研究所ではどういったテーマに携わっていましたか。

研究所に配属後は、RFIDで入退場管理をした記録を残すためのカードを作るプロジェクトに入りました。またRFIDを使って工数調査ができないかというテーマを2006年頃まで検討しました。

2007年に入ると、研究所の近くに建設される総合体育館のプロジェクトが始まりました。世間では3次元やBIMが非常に盛り上がっていた頃で、私が所属するグループでも3次元を使って4Dシミュレーションを行っており、一棟丸ごと3次元CAD化を任せてもらったことがBIMを使い始めたきっかけです。

ーBIMという言葉ができる前の、建築3D CADの時代から3次元に携わってこられたのですね。

総合体育館のプロジェクトでは、様々なデータをかき集めて建物を1棟丸ごと3次元化して、鉄骨や設備、仮設足場や重機もすべて含めたフルBIMを経験しました。その翌年にはカタールに建設された新ドーハ国際空港のプロジェクトが始まり、非常に複雑な構造の建物を作るということで、私もスポットで応援に行きました。日本でもバックサポートの体制を整備したり、現地でBIMデータをコーディネーションする人材の選出など様々なことを経験しました。

ーカタールのドーハに建設された新ドーハ国際空港のプロジェクトで竹中工務店が建設した王族専用ターミナルは、非常に特徴的な建物で、2次元では絶対に作れない形状だったことを覚えています。私も同時期に、同じ新ドーハ国際空港の旅客ターミナル建設に携わりました。建物の形状が複雑であることに加え、設計変更がたくさん起きる大変な工事であったので、合意形成を得るには3次元データの存在が非常に重要な位置づけだったのではと思います。

様々な国の建設会社が絡むプロジェクトでしたから、図面だけのやり取りでは説明しきれない部分がたくさんありました。王族専用ターミナルの他にガラス張りの大きなモスクがあって、ドームの鉄骨はヨーロッパの会社が作っていました。その会社と施工の順番をやり取りして、どこまで地組みするかといったこともすべて施工シミュレーションを使いながら打ち合わせをしていました。

その後、社内でBIMを推進するチームの兼務となり、社内の普及促進をしながら、社会人大学に通い始めました。当時、芝浦工業大学にあった社会人のリカレント教育のための大学院「マネジメントオブテクノロジー(MOT)」で学ぶことにしました。

建築生産の未来を拓くため、実務者から研究者へ

ー志手先生はMOTで学んでいらっしゃったのですね。社会人になって改めて学問に触れ、何か感じる部分はありましたか。

MOTで学んだのはイノベーション論、つまり技術革新に関するテーマでしたが、これはとても長い歴史のある学問です。様々な背景や分岐があって「学問面白い」と感じました。そして修士課程を終えて博士課程にも進むことを決め、千葉大学の安藤先生に出会い、建築生産の大家である安藤先生の門下生となって博士号を取りました。

ー博士号取得まで学びを進め、そこから大学教授に至るまではどのような流れでしたか。

博士課程在籍時に感じたのが、生産系の先生方は高齢化が進んでいるということです。「建築生産の学問の体系化は、誰かが引き継がなければならない」と漠然と考えていました。

私自身、5年ほどかけて教員の道に進めるよう準備しようと思っていた矢先、博士課程を終えた翌年に芝浦工業大学で建築生産やBIMを教えるポストの公募が出ました。その公募に応募して採用していただき芝浦工業大学に着任しました。

ーこれまでの略歴をお伺いすると、キャリアアップのお話や学問の大切さ、建築生産の分野が途絶えてしまいそうだということなど、多くの示唆がありますね。実務の中では施工管理から技術研究所に異動し、そこから大学院で建築学を学び、今ではアカデミックの世界に転身されたというのは、珍しいですがぜひ多くの方に知ってもらいたいキャリアです。

私が学問で面白いと思うのは、様々な系譜があって体系化されているところです。その流れを知りながら研究をしていくと、より広がりも深さも感じられます。私はMOTや千葉大学大学院でしっかり理論として体系化されたものを学べました。日本のMOTの元祖である児玉文雄先生のゼミで学べたことも貴重な経験だったと思います。

2009年のBIM元年からの15年間を振り返って

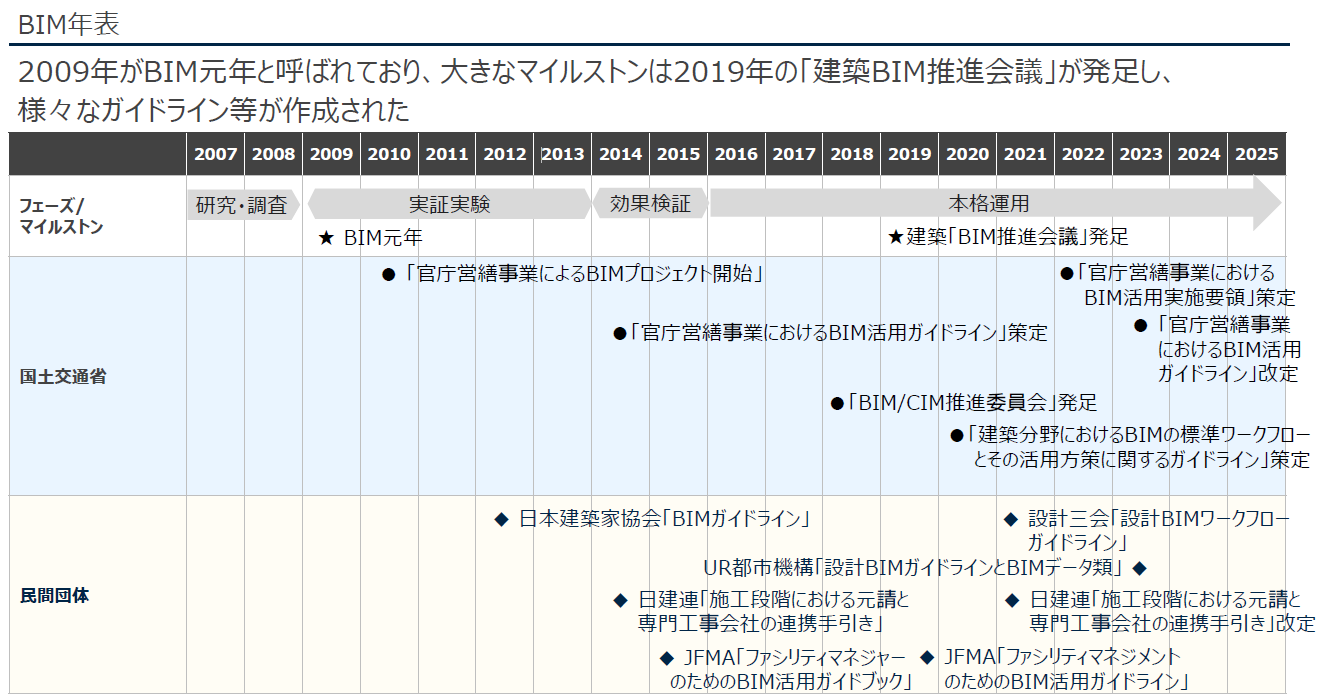

ーBIMを中心に、建設生産分野の様々な要素を学問化することに取り組んでいる志手先生ですが、2009年のBIM元年からおよそ15年以上経った今、どのように感じていますか。2016年以降の本格運用フェーズが始まった頃から、国土交通省や民間の団体も様々なガイドラインを出していますね。

この15年間で、国際的にBIMの環境整備が進んでいます。2009年頃はアメリカやフィンランドなどの一部の国での取り組みでした。その後の大きな転機が、2011年のUK Government’s BIM Level 2 Mandate(BIM Level 2によって公共調達を行うイギリス政府の命令)です。

ー2016年までにレベル2に達するためのガイドラインを整備したものが、今のISOのベースとなっていますよね。

ISOが整備されることでBIMの環境が整い、世界的な流れとなっています。一方で日本では、ゼネコン中心でBIMに取り組んできた経緯があると感じています。なぜなら、生産設計業務が最もBIMにフィットしやすいからです。生産設計とBIMは相性がいいので、そこを中心に普及が進んできた背景があります。

そのため、施工計画のビジュアル化やBIMデータを活用して配筋をシミュレーションするなど日本では施工系でのBIM活用が非常に進んでいますが、一方で本来は設計ツールであるはずのBIMが設計分野で目立って活用されていないのが現状です。そこがこの15年間、日本で鍛えられなかった部分だと感じます。

ー生産設計では使われてきたものの、設計フェーズまで行き渡っていない要因は何だとお考えですか。

例えばアメリカやイギリスでは「2次元図面を書くならオートCADではなくRevit」というように、ツールが切り替わりました。しかし日本では、BIMは3次元モデルを作るためのものであり、図面は従来のツールで描くという捉え方をしています。そのためレガシーを捨てきれないことが要因にあったと思います。手書きをCADに変えるときのような勢いで変わらなかったことが、設計段階でBIMを上手に使う方法が見出せないことにつながっている気がします。

ー非常に興味深いですね。「使わないからわからない」という根本的な部分の解決が重要な鍵となりそうです。加えて、海外のエンジニアやアーキテクトの人たちは自分でツールを触るという違いもありますね。

海外では設計事務所に入社した直後はみんなドラフトマンです。図面を描きながらようやく認められてアーキテクトになっていくため、実務者は全員ツールを操作するスキルを持っています。しかし日本では、入社して何の経験もないのに最初からアーキテクトになれます。何もツールが使えないのにアーキテクトになっていて、ドラフトマンは外注するという文化です。日本の設計者も、ツールに慣れれば様々な使い方が生まれ、発想力も湧いてくるはずです。しかし、使っていないから進化せずに止まっているのだと思います。

ーNIBS(National Institutes of Building Sciences)では、BIMのスタンダードやガイドラインの前から、CADのガイドラインも定めていました。BIMもCADも、しっかりと国レベルで標準化ができる組織があれば、CADからBIMへの移行がスムーズに進むのではないでしょうか。

おっしゃる通り、アメリカではファイル名称やレイヤー名称の付け方、資材の仕様の分類方法など、すべて国内標準があります。大学でそれを学んでおり、学生はどの会社に行ってもすぐに仕事ができる状態です。それが日本では企業ごとに異なります。いっそのこと国際的に使われている標準を輸入すればいいというのが私の考えです。共通ルールの共有ができて初めて、BIMのスタート地点に立てると思います。

ー志手先生から見ると、日本のBIMはまだ始まっていないということでしょうか。

始まる前から非常に高度な練習を強いられているのが現状です。「BIMはインフォメーションが大切だ、データを使わなければならない」など、情報の活用ばかりが議論されがちです。けれども、実は現場ではその優先順位が高いわけではありません。

本当に大事なのはコーディネーションで、「BIMはコーディネーションに有効だ」という初心に立ち返るべきです。「手戻りが無いように3次元で調整をする」「一つのモデルから図面や表を出せば食い違いがない」といった基礎的な部分を一生懸命やり、そこができてから次のステップに行くべきにもかかわらず、最初からかなり先のことを求めている雰囲気があります。もっと着実にやるといいですね。

ーBIMを15年間見てきた志手先生だからこそ見える世界ですよね。実務者の中でもその観点に気付き始めた人はいるのでしょうか。

出てきていると思います。現場の視察に行くと、所長が率先してBIMマネージャーとして動いている現場も増えてきています。そういう現場は上手く進みます。なぜなら、彼ら自身はISOの概念を詳しく知らなくても、BIMに取り組んで得た知見から改善を重ね、プロジェクトの中で使うツールや教育コンテンツの整備、専門工事会社アサインの仕組みなどを整えているからです。つまり、自然とISOに書いてあることが現場で実践されればプロジェクトは上手く進みます。

ーその事例をお聞きすると、ISOがいかによくできた仕組みかがわかります。「BIMを使ったことがないからわからない」ではなく、まずやってみること、自分で繰り返し使って学びを得るのが大事ということですね。そこを突き詰めるとBIMの本質的な部分にたどり着けるのではないかと感じました。

BuildApp News編集部

現場で培った視点と実務経験を武器に、施工管理者から研究者、そして大学教授とキャリアを重ねた志手教授。

Jw_cadや3次元CADとの出会い、海外プロジェクトでのBIM活用、そして建築を学問として体系化するための挑戦。加えて、BIM元年から15年を経た今、志手教授が語る「日本におけるBIMの本質」は様々な示唆を与えてくれるお話でした。

後半では、志手先生が関わる建築BIM推進会議と日本の建設業の未来についてお聞きします。