「OpenAEC」で日本のBIMを世界標準化する|ONESTRUCTION 西岡大穂CEOの挑戦

鳥取県に本社を構える建設テックベンチャー、ONESTRUCTION株式会社は、日本の建設業界のDX、とりわけBIM分野に大きな風穴を開けようと挑戦している。同社が開発するBIMソフトウェア「OpenAEC」は、グローバルスタンダードとしてのBIMとガラパゴス化した日本のBIM/CIMとの隔たりを埋めるためのプロダクトだと言える。なぜそう言えるのか。本記事では、同社代表取締役CEOの西岡大穂氏へのインタビューをもとに、その理由の説明を試みる。

目次

大学在学中に起業し、二足の草鞋でリクルートに新卒入社

西岡氏の物語は、京都の農業高校から始まる。芝生の研究に没頭していた高校時代、大林組との共同研究が転機となった。河川護岸の法面緑化に関するプロジェクトで、大林組の技術者たちと毎月議論を重ね、施工方法を検証した経験が、今日の西岡氏のルーツと言える。

その後、西岡氏は鳥取大学の農学部に進学。国際乾燥地研究に惹かれたのが理由だ。だが、大学入学直前に出会ったユーグレナ株式会社の出雲充社長の講演が、西岡氏の人生を大きく変えた。「研究を社会実装する手段として起業がありました」。この言葉に触発され、高校3年生にして起業を志すようになった。

大学時代、西岡氏は起業への情熱をさらに深める一方で、独学でプログラミングを習得する。「スキルアップも兼ねて、複数のIT企業のインターンに参加しました。大学は農学部でしたが、学外ではITに没頭する学生でした」と語る。この独学が、後のキャリアに大きく影響を与えることになる。農業経済を研究するかたわら、ITスキルを実践で磨き、テクノロジーを社会実装する基礎体力を養った。

大学卒業後は、リクルートに新卒入社。最初の1年間はエンジニア、その後3年半はプロダクトデザインやITサービスの企画に携わった。「リクルートでは、エンジニアとしての基礎を固め、ITサービスの企画やプロダクトグロースのノウハウを学びました。この経験が、後の経営に活きています」と振り返る。

リクルート在籍中、ONESTRUCTIONの会社経営も続けた。「リクルートで働きながら、夜や週末に事業計画を練り、創業期を過ごしました」と語る。この二足の草鞋で会社員と経営者を続けた5年間は、西岡氏の強い意志と時間管理の賜物だ。

故郷ではない鳥取に本社を置く理由

ONESTRUCTIONが鳥取に本社を置く理由は、単なる創業の地というだけでなく、深い理念に基づいている。西岡氏は、鳥取大学での学生生活を通じて、地方の産業衰退を目の当たりにした。「鳥取大学在学中に、建設会社や水産会社が次々と倒産するところを目の当たりにしました。大学時代に自分を成長させてくれた鳥取に本社を置き、企業を大きくしていくことで、鳥取に恩返しがしたいと考えるようになりました」と語る。

この理念は、会社の当面のゴールにも反映されている。西岡氏は、鳥取に自社ビルを建てることを明確な目標として掲げている。「強い思いとして、鳥取に自社ビルを建てたいというのがあります。これは単なる建物ではなく、地方から世界を目指す企業としてのシンボルであり、地方から成長企業を作ることで地域経済を活性化させるという決意の表れです」と語る。

この自社ビル構想は、建設業界をリードする企業として、自らの技術とビジョンを地元に還元する象徴的なプロジェクトだ。「鳥取でビルを建てることで、地元の建設会社や職人たちと協業し、最新のBIM技術を活用したモデルケースを作りたい。そういった取り組みが鳥取を盛り上げることにつながっていくと信じています」と続ける。

現在、社員30名の同社は、2026年までに100名規模を目指す。東京や大阪にオフィスを構える一方、本社機能は鳥取に置き、経理やBIMエンジニアの一部も鳥取で活躍する。「東京に100人の企業を作っても大きなインパクトはあまりない。でも、鳥取で100人の企業が生まれれば、地域は大きく動くんです」と力説する。社員たちと一緒によく行く地元の飲食店から「あなたたちがよく来てくれるからこのお店が持っているよ」と言われるほど、ONESTRUCTIONの存在感は高まっている。

鳥取駅近くのオフィスには常駐社員8名程度だが、バックオフィスやBIMエンジニアが鳥取を拠点に活動し、大学との連携も強化している。自社ビルの建設は、こうした地元へのコミットメントをさらに深化させる一歩となるだろう。

BIMデータ活用を世界標準に引き上げる「OpenAEC」の誕生

ONESTRUCTIONの主力プロダクト「OpenAEC」は、建設業界のデータ活用を民主化するソフトウェアだ。Architecture, Engineering, Constructionの頭文字を取ったOpenAECは、業界のデータをまさにオープンにし、効率化と生産性向上を目指すプロダクトだ。西岡氏は、「日本は3Dモデリングでは世界トップクラスですが、データ活用は途上国並みです」と話す。

日本の建設業界では、BIMやCIMが注目されるものの、実際は3D形状の作成にとどまり、属性情報の活用が遅れている。西岡氏は「データはつながって初めて価値を生む」と指摘する。企画、設計、施工、維持管理の各フェーズでデータが分断されている現状を打破するため、OpenAECは国際標準規格「IFC(Industry Foundation Classes)」を基盤に設計されている。

「たとえば、設計フェーズのデータが施工や維持管理に引き継がれれば、効率が劇的に上がります。でも、今はPDFや紙の仕様書が中心で、データは分断されたまま。国と民間が足並みを揃え、デジタルデータのやり取りを標準化する必要があります」と語る。このビジョンは、2024年にインフラDX大賞のスタートアップ奨励賞を受賞した同社の取り組みにも反映されている。

OpenAECの機能 建設業界のデータ活用を加速するツール

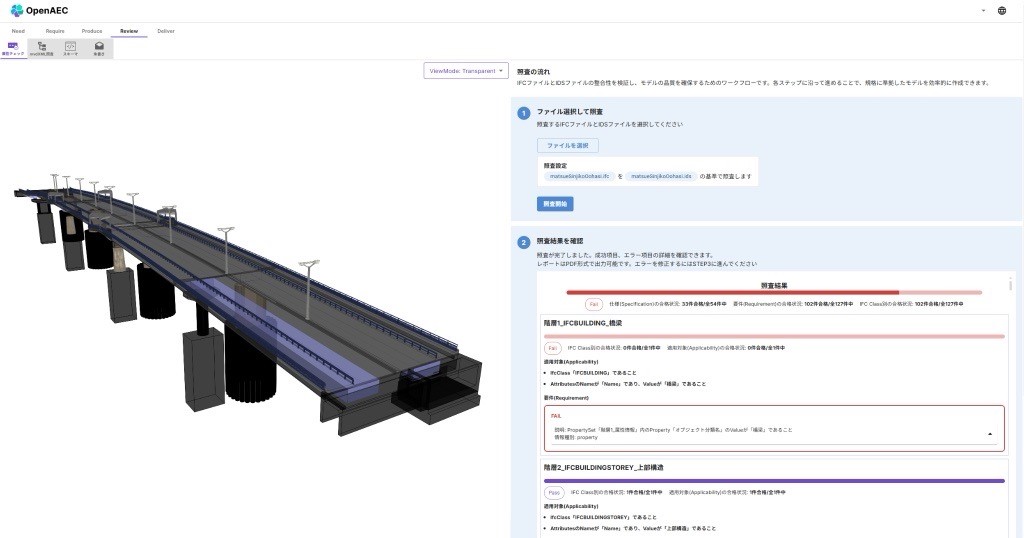

「OpenAEC」は、建設業界のデータ活用を飛躍的に向上させるための多機能なBIMソフトウェアだ。西岡氏は、その特徴として「ウェブブラウザ上での操作性」と「国際標準に基づくデータチェック機能」を強調した。以下、OpenAECの主要な機能とその意義についてまとめる。

1. ウェブベースの直感的インターフェース

OpenAECの最大の特徴の一つは、OSに依存しないウェブブラウザ上でのプラットフォームであることだ。「建設業界のソフトウェアは特定の機種でのみで使用できる場合が多いですが、機種や環境に左右されずに誰もがアクセスできるプラットフォームを作ることが、デジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現することにつながると信じています」と語る。OpenAECはブラウザ上で動作し、3Dモデルの参照や操作を直感的に行える。インタビューでは、社内プロジェクトのIFCデータをウェブ上で可視化し、属性情報を瞬時に確認するデモが披露された。「角度や面積の計測、モデル分割など、現場で必要な操作が簡単にできます」と説明する。

2. 国際標準(IFC)に基づくデータ検証

OpenAECは、IFCデータを活用した高度なデータ検証機能を備える。特に、IDS(Information Delivery Specification)を利用した仕様書チェック機能は、業界のデータ品質向上に貢献する。「たとえば、杭やドアなどの属性情報が仕様書通りに設定されているか、何千もの属性情報を一瞬で検証できます。従来は手作業だった作業を自動化することができます」と語る。この機能により、設計ミスやデータ不備を早期に発見し、修正プロセスを効率化できる。

3. データ活用のためのダッシュボード

OpenAECは、3Dモデルに紐づく属性情報を可視化するダッシュボード機能を搭載。コンクリート量の計算やコスト見積もりの迅速化など、データ活用の具体的なユースケースをサポートする。「従来は個別で画面を作っていた作業を、ダッシュボードで一元化。企業規模や業態に関わらず、あらゆる建設会社様が手軽にデータ活用を始められます」と強調する。この機能は、設計から施工、維持管理まで一貫したデータフローを実現する基盤となる。

4. 国際標準データ辞書との連携

OpenAECは、buildingSMARTが提供するデータ辞書(bSDD)や国際標準規格に対応し、グローバルなデータ互換性を確保。たとえば、シンガポールやドバイでは建築基準法がデジタルデータとして公開されており、OpenAECを活用することで、日本の企業もこれらの基準を参照しながら設計可能だ。「日本の建築基準法もデジタル化されれば、海外企業との競争力が上がります」と展望する。

5. 業務効率化とコスト削減

OpenAECは「従来1週間かかっていた設計業務における属性情報の付与作業を1日に短縮」するなど、劇的な効率化を実現する。「大手ゼネコンから個人事務所まで、業務時間を大幅に削減できます」と自信を見せる。年額6万円からのサブスクリプション価格は、中小企業や個人事務所でも導入しやすい設計だ。

これらの機能は、単なる3Dモデリングツールを超えた、建設業界全体のデータ活用を推進するプラットフォームとしてのOpenAECの役割を示している。「形状だけでなく、属性情報の活用こそがBIMの真価。OpenAECは、そのためのツールです」と強調する。

「ガラパゴス化」した日本のBIM運用

日本の建設業界が抱える課題の一つは、国際標準との深刻な乖離だ。海外ではBIMが建築、土木、設備を統合的に扱うデータモデルとして定着しているが、日本では「BIMは建築、CIMは土木」として分断され、グローバルなトレンドと乖離した独自の運用が進む。

「CIMという言葉は海外ではあまり使われていません。国際的な潮流では、土木分野のBIMは『Infrastructure BIM』や『BIM for Civil Engineering』と呼ばれています。日本はこのグローバルスタンダードから大きく外れているのです」。つまり、日本のBIM運用は「ガラパゴス化」しているというわけだ。

「海外では、BIMは建築、土木、設備のデータを統合するインフォメーション・モデリングの概念として確立しています。しかし、日本では学会や業界の分断が強く、建築と土木が別々の枠組みで語られる。この結果、BIMとCIMが異なるものとして扱われ、データ形式の互換性や活用が進まないんです」。本来なら、指導的役割を果たすべきアカデミズムや業界団体が、分断を生んでしまっている可能性がある。

この乖離は、実務にも大きな影響を及ぼしている。「海外のBIM事情をリサーチをすると、グローバル企業はIFCを活用したデータ連携で業務効率化を進めています。一方、日本ではIFCの実例がほとんどなく、国や民間のプロジェクトで標準化が進んでいない。このギャップが、日本の建設業界の競争力を下げている」と指摘する。さらに、「日本の企業が自社開発したソフトウェアや独自のデータ形式に頼るケースも多く、海外のベストプラクティスとは異なるアプローチを取っているんです」と続ける。

ONESTRUCTIONはこの課題に対処するため、国際標準化団体「buildingSMART International」やその日本支部に参加し、IFCの普及に取り組む。2024年には、国土交通省が建築確認申請でのIFCデータ活用を検討し始めたタイミングで、オートデスク社との業務提携を実現した。

同社のプラグイン「OpenAEC for bSDD」は、オートデスクのRevitと国際標準のbSDDを連携させるサービスであり、54カ国で利用されるまでに成長。「グローバルスタンダードを日本に持ち込み、国内企業が世界で戦える基盤をつくりたい」と意気込む。日本の「独自路線」を国際標準に近づけることが、ONESTRUCTIONの使命の一つだ。

建設業界のDXはIT化で止まっている

建設現場のワークフローにAIがインストールされる日は来るのだろうか。

西岡氏は「AIは建設業界を大きく変えるチカラを持っています。しかし、現状はAI以前の問題が足を引っ張ってしまっています。BIMのデータ活用の基盤が整っていないので、AIの真価を発揮できない」と指摘する。さらに、「教師データが間違っていれば、AIの成果も歪む。設計データに不備がある場合、それを基にしたAIモデルは現場で使い物になりません」と続ける。

たとえば、設計フェーズで誤った属性情報が入力されたBIMデータがAIの学習に使われると、誤った予測や自動化が生じ、施工や維持管理で大きな問題を引き起こす可能性がある。「だからこそ、国際標準に基づく高品質なデータを蓄積することが、AI活用の前提になるはずなんです」と言う。

ONESTRUCTIONは、AIの可能性を最大限に引き出すため、データ基盤の構築を最優先にしている。「今、建設業界のDXはIT化で止まっている。システムを導入して終わりではなく、データを蓄積し、活用する流れをつくらないといけない」と語る。

同社は、OpenAECを通じてIFCデータを標準化し、設計から施工、維持管理まで一貫したデータフローを実現。これが、将来のAI活用に向けた土台となる。「良いBIMデータがたくさんあれば、AIの成果物も良くなる。国際標準に則ったデータ蓄積は、自動化や最適化の社会を実現するための第一歩です」と展望する。

経済産業省のAI関連補助金制度「GENIAC」に採択

ONESTRUCTIONは経済産業省のAI関連補助金制度「GENIAC」に採択された。これは、AI基盤モデル開発の補助金であり、専門性がなければ採択はされない。同社の技術力とビジョンが評価された証だと言える。

「経済産業省や研究機関から認められるレベルで、建設×AIの文脈にコミットしています。これから先、AIは現場の業務を劇的に変えると確信しています」と自信を見せる。具体的には、OpenAECにAI機能を統合する計画を進めており、たとえば、設計の自動検証や施工プロセスの最適化をAIで支援する機能が検討されている。

AIで効率化した設計や施工プロセスを、建設会社と共同で展開する

その一方、AIブームに対する過度な期待にも警鐘を鳴らす。「現状では、AIを導入しても現場で使えないケースが多い。発注してつくったのは良いが、誰も使わない。そんな失敗例も聞きます」。データ活用という「階段」を一つずつ登る必要性を強調した。「AIで全て解決できるというわけではない。AI活用の前に、あらゆるワークフローをデジタル化すること。そして、データチェックや蓄積の課題を解決した上で、初めて意味のあるAI活用が可能になります」と指摘する。

AI活用の具体例として、西岡氏は設計プロセスの自動化に言及する。「設計のどのフェーズを自動化するかで、AIの活用方法は大きく変わります。概略設計なら大まかな提案を、詳細設計なら高精度なモデルをAIに求めます。この志向性を明確にしないと、教師データの品質以前に方向性がブレてしまいます」と言う。

この点、ONESTRUCTIONでは、IFCデータを使った「データの上流工程」を強化し、AIに適した高品質なデータセットを構築中だ。「シンガポールやドバイのように、建築基準法をデジタルデータ化すれば、AIで基準チェックを自動化できます」とチカラを込める。

ONESTRUCTIONのAI戦略は、建設業界の生産性向上と新たな収益モデルの創出につながることを目指す。「AIで効率化した設計や施工プロセスを、建設会社と共同で新たなサービスとして展開したい。単なるツール提供を超え、業界に新しい価値を生み出したいですね」と意気込む。AIを単なる技術トレンドではなく、建設業界の構造改革のカギと捉える。

シンガポール、ドバイ、イギリスのBIM先進事例

西岡氏が言及するシンガポール、ドバイ、そしてイギリスは、建設業界におけるBIMの活用で世界をリードするモデルケースとなり得る。「シンガポールやドバイ、イギリスでは、建築基準法のデジタル化やBIMの標準化が進み、効率的な設計・施工プロセスが実現しています。日本もこのレベルを目指すべきです」とチカラを込める。これらの地域の先進事例は、ONESTRUCTIONが目指すデータ活用の未来像をすでに具現化した事例であり、ガラパゴス化した日本のBIM界隈が学ぶべき教訓に満ちている。

シンガポール Virtual SingaporeとCorenet X

シンガポールは、BIMを国家戦略に位置付け、都市全体のデジタルツインを実現する「Virtual Singapore」プロジェクトを推進している。このプロジェクトは、3D都市モデルとリアルタイムデータを統合したプラットフォームで、都市計画、インフラ管理、災害対策などに活用されている。また、Corenet Xなどのシステムで建築確認申請などをデジタル化している。

「シンガポールは、政府が建築基準法をデジタルデータ化し、buildingSMARTのデータ辞書(bSDD)に統合しています。これにより、設計者は手元で基準をチェックでき、審査前に適合性を確認できる状況になっています」と話す。

西岡氏によれば、シンガポールのこの仕組みはAI活用にも直結する。「政府が基準法を更新すると、データ辞書も即座に反映される。これにより、設計者が最新の基準に基づいてBIMモデルを作成でき、AIを使った自動チェックも可能になる。日本の場合、基準法の変更が把握しづらく、紙やPDFの仕様書に頼るため、こうした効率化が難しいんです」と対比する。シンガポールはBIMデータの標準化とデータ活用の両方で世界最先端を走っていると言える。

ドバイ BIMマンデートとグローバル競争力

ドバイは、2015年にドバイ市政府がBIMの義務化(BIMマンデート)を導入したことで、建設業界のデジタル化を加速させた。「ドバイもシンガポール同様、建築基準法をデジタルデータ化し、BIMモデルに統合しています。これにより、海外企業がドバイの基準を参照しながら設計でき、グローバルな競争が促進されている」と話す。ドバイのBIMマンデートは、公共プロジェクトでのIFCデータ活用を必須とし、設計から施工、維持管理まで一貫したデータフローを実現している。

西岡氏は、「OpenAECのようなツールを使えば、日本にいながらドバイの建築基準法をチェックし、適合するBIMモデルを作成できる。これは日本の企業にとって大きなチャンスになり得ます」と可能性を示唆する。

イギリス BIM Level 2とデータ必須化の教訓

イギリスは、BIM活用のグローバルリーダーとして、2016年に公共プロジェクトでの「BIM Level 2」マンデートを導入した。西岡氏は、イギリスの先進性とその影響についてこう語る。

「イギリスは、建築確認申請でIFCデータの提出を必須化し、BIMを標準化した国の一つです。彼らは『やります』と宣言して一気に実行に移し、業界全体のデジタル化を推進しました」。この強力な政策推進により、イギリスは現在、3Dモデリングとデータ活用の両方で世界から高い評価を受けている。ただ、強力な政策推進は副作用を伴う。「イギリスでは、BIM必須化によって中小企業が対応できず、多くが市場から淘汰されました。その結果、外資系のグローバル企業が増え、地元企業の競争力が低下するという一面もありました」と言う。

「日本でも建築確認申請でのIFCデータ必須化が議論されていますが、地方の建設会社が対応できずに潰れてしまうのは国益を損ないます。ONESTRUCTIONは、誰もがBIMを簡単に使えるツールを提供することで、こうしたリスクを回避したい」と続ける。

イギリスの事例は、標準化の強制が中小企業に与える影響を慎重に考慮する必要性を示している。「日本では、2027年のBIM図面審査や2029年に予定されるBIMデータ審査の導入に向けて、地方企業も含めたBIMの民主化が急務です」と訴える。

政策推進方法に工夫の余地はあるものの、イギリスのBIM Level 2は、IFCデータを活用したデータ連携を標準化し、設計から維持管理まで一貫したデータフローを実現している。西岡氏は、「イギリスの場合、データ活用が3Dモデリングと同等に進んでおり、日本のように形状に偏重していません。これは、OpenAECが目指すデータ活用の理想に近いと思っています」と全体としては高く評価する。

データオープン化と標準化でグローバルで戦えるチカラを

シンガポール、ドバイ、イギリスの事例は、データオープン化と標準化がBIM活用のカギであることを示している。西岡氏は、「これらの国では、政府が主導して基準法や仕様書をデジタルデータとして公開し、業界全体で共有しています。日本でも、国と民間が連携してデータをオープン化すれば、BIMの真価を発揮できます」と主張する。ONESTRUCTIONは、OpenAECを通じて、こうしたグローバルスタンダードを日本に導入し、業界のデータ分断を解消しようとしている。

「日本でも建築確認申請でのIFCデータ必須化が進めば、BIM普及が進むはずです」と期待を寄せる。一方、イギリスの事例は、標準化の推進と中小企業支援のバランスの重要性を教えてくれる。「イギリスのように外資に市場を席巻されないよう、日本では地方企業がBIMを活用できる環境を整える必要があります」と指摘する。

シンガポール、ドバイ、イギリスの先進事例は、ONESTRUCTIONが目指すデータ活用の理想を体現している。「これらの国を見習い、日本は日本という国の制度に則ったカタチでデータオープン化と標準化を進めれば、建設業界はグローバルで戦えるはずです」とチカラを込める。

中小・個人への普及も含めた「BIMの民主化」を目指す

西岡氏が目指すのは「BIMの民主化」だ。現在の顧客は大手ゼネコンや建設コンサルだが、目標は中小企業や個人事務所への普及。「一級建築士の個人事務所でも使えるプロダクトにしたい。年額6万円から利用できる価格設定は、そのための第一歩です」と語る。地方の建設会社が国の要求に応え、入札に参加できる環境を整えることが、同社の使命だ。

大手も中小も同じ言語で語れる世界を実現する

西岡氏は建設業界に対してこういうメッセージを送る。

「土木、建築、設備のカベを、デジタルデータと現場の両方で越えることが重要です。私たちはデータ活用の領域で、大手も中小も同じ言語で語れる世界を実現したいと思っています。私たちはツールを提供する会社ですが、建設会社やソフトウェア企業との協業なくして変革はできません。一緒に、グローバルスタンダードで戦える業界をつくっていければと思います」

OpenAECを核にしたONESTRUCTIONの挑戦は、ガラパゴス化した日本のBIM分野をあるべき航路へと導く灯台の光となる可能性を秘めている。鳥取発の建設テックベンチャーが、日本の建設現場を変革するきっかけになる日が来るとすれば、痛快なことだ。