月旅行は1000億円?|宇宙開発のメリットや具体例、国交省の取組まとめ

目次

トレンドワード:宇宙開発

「宇宙開発」についてピックアップします。2023年中にZOZO創業者・前澤氏の月旅行が計画されており、大きな話題に。本記事では月旅行の詳細や日本での宇宙開発の現状、建設会社の具体的な取組についてご紹介します。

2023年、ZOZO創業者・前澤氏が月旅行に出発予定

2021年に国際宇宙ステーション(ISS)滞在を果たしたZOZO創業者の前澤氏が、2023年には月旅行を計画しています。「dearMoon」と名付けられたこのプロジェクトの、気になる費用やメンバーなどをチェックしてみましょう。

月旅行の概要

dearMoonプロジェクトは、「民間人で初めて」の月旅行となります。ロケットで月を周回し、およそ1週間で地球へと帰還する予定です。

具体的には、「3日間かけて月に行く→着陸することなく月を周回する→3日間かけて戻ってくる」という旅程となります。

月旅行はいつの予定?

月旅行は2023年中の予定ですが、具体的なスケジュールは未公開となっています。前澤氏の会見によると「どこかに乗り移ることもないし、ずっと宇宙船内に滞在することになるので、訓練もさほど時間はかからないだろうと…1、2カ月じゃないかというのが、今の見立て」とされています。

月旅行の費用は?

前澤氏の月旅行費用は、「700~1000億円程度」と推測されています。これには同行者8人の旅費も含まれており、全額を前澤氏が負担する予定です。

月旅行のメンバーは?

前澤氏と月旅行に行くメンバーは、公募から選ばれた以下8人です。

- TOP(韓国|K-POPグループ・BIGBANG)

- スティーヴ・アオキ(アメリカ|音楽プロデューサー)

- イェミ・A・D(チェコ|振付師)

- リアノン・アダム(アイルランド|写真家)

- ティム・ドッド(アメリカ|YouTube)

- カリム・イリヤ(イギリス|写真家)

- ブレンダン・ホール(イギリス|映像作家)

- デヴ・ジョシー(インド|俳優)

またバックアップメンバーとして、下記2名が選出されています。

- Miyu(日本|ダンサー)

- ケイトリン・ファリントン(アメリカ|スノーボーダー)

クルーは2021年3月に募集開始され、トータル249の国と地域から100万人を超える応募がありました。前澤氏はメンバーについて「6日間、同じ船内に乗るので(訓練期間で)チームビルディング、信頼関係を作る時間に充てたい」と発言しています。

実施企業はSpaceX

月旅行では、SpaceX(スペースエックス)社が開発中の「スターシップ」が使用される予定です。SpaceX社は、イーロン・マスク氏が2002年に設立したスタートアップ企業です。2022年のロケット打ち上げ回数は61回で、そのうち「失敗はゼロ」となっています。

また同社は「ロケットの一部を回収し再利用する」という画期的な仕組みで注目されています。通常ロケットの1段目は、打ち上げ後に海に捨てられるのが一般的でした。しかしこれを回収・再利用することで、「コスト削減」に繋げているのが特徴です。

現在、宇宙開発業界はSpaceXを筆頭に低価格化が進んでおり、一般の方が気軽に宇宙旅行できるようになる日も近いかもしれません。

国交省は「宇宙無人建設革新技術開発」を推進

「宇宙開発」というとSFのような印象を受けるかもしれませんが、気象観測、測量、航空管制といった分野では既に技術が活用されています。

宇宙関連の予算は年々増加傾向にあり、2023年度は「4824億円+事項要求」となる予定です。内訳としては、H3ロケットの実用化、小型衛星コンステレーションの構築、月面有人探査等を目指すアルテミス計画等が含まれます。

また国土交通省でも取り組みが進められており、2021年には「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」として10件のプロジェクトが採用されています。具体的な内容は、下記の通りです。

- 「無人建設(自動化・遠隔化)に係る技術」測量・調査から施工に至る、各種建設作業のための機械・システムに係る研究開発(6件)

- 「建材製造に係る技術」製造・施工方法、新素材に係る研究開発(2件)

- 「簡易施設建設に係る技術」膜構造、展開構造物に係る研究開発(2件)

今後は5か年間の事業として進められ、建設事業の高度化を実現し、近い将来の月面等宇宙開発における建設活動に資することが目標とされています。

宇宙開発のメリット

宇宙開発のメリットとしては、以下が挙げられます。

- 宇宙探査など科学的知識の向上

- 大型公共事業となる

- 雇用の創出

- 人工衛星等の社会インフラに貢献

宇宙にはまだまだ未解明の分野が多く、研究により科学的知識の向上が期待されます。また宇宙開発は土木工事など「公共事業」の側面を持ち、雇用の創出に繋がる点もメリットです。

宇宙開発のデメリット・問題点

一方で宇宙開発には、下記のデメリットもあります。

- 膨大なコストが掛かる

- 宇宙ゴミ(スペースデブリ)が発生する

- 宇宙技術がテロに応用されてしまう

宇宙開発には、何千億円という規模のコストが掛かる点が大きな課題です。またロケットや衛星がゴミとして宇宙空間に放置される「スペースデブリ」も問題視されています。現在宇宙空間には2万3000個以上が確認されており、当面の回収は難しいです。

さらにロケットの技術は弾道ミサイルとして使えるので、万が一の際にはテロに利用されてしまう危険性もあります。

宇宙開発の具体例

ここでは、日本で行われている宇宙開発の具体例をご紹介します。

大成建設|月面適応のためのSLAM自動運転技術の開発

大成建設は、パナソニックアドバンストテクノロジーと共同で「月面適応のためのSLAM自動運転技術の開発」に関する研究を行っています。

これまで開発してきたSLAM自動運転技術「T-iDraw Map」を、無人建設(自動化、遠隔化)の技術に応用します。具体的には、環境情報を活用するLiDAR-SLAM技術と人工的な特徴点を活用する「ランドマークSLAM技術」を統合し、月面等の特殊な環境に適応可能な自動運転技術の構築を目指します。

月面での自動運転実現には、仮想環境での試験やシミュレーションが重要です。そのため仮想環境で月面地形を構築した上でマーカーを配置し、建設機械を走行させることによりセンシング性能・自己位置推定性能を検証します。

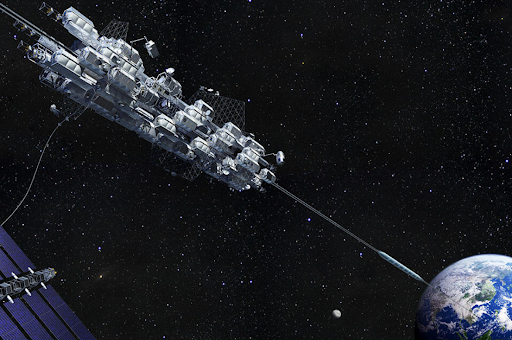

大林組|宇宙エレベーター

大林組は、2012年の東京スカイツリー竣工に合わせて「宇宙エレベーター建設構想」を発表しました。宇宙エレベーターとは、地球と宇宙をケーブルで繋いで行き来する輸送手段です。人や物資の大量搬送が可能で、環境への負荷も少ないとされています。

宇宙エレベーターの全長は96,000kmで、静止軌道上には「静止軌道ステーション」という駅もあります。地球上の発着場は「アース・ポート(上の写真)」と呼ばれ、陸上と海上に建設される計画です。

これまで、実在する建設材料の強度に対して質量が大き過ぎ、構造物としては成立できないのが課題でした。しかし軽くて強い「カーボンナノチューブ」により、実現の可能性が見えてきました。気になる完成時期は、2050年頃とされています。

宇宙開発をする理由は?

- 長期的にみて地球や人類の役に立つ

- 人間の知的好奇心

- 地球に対する意識の変革

しばしば「宇宙開発は税金の無駄」と言われることがあります。確かに貧困や飢餓で苦しんでいる人たちに食料を提供するなど、もっと有意義なことに使った方がよいという意見は一理あります。

しかし宇宙開発で得られた技術は、日常生活にも応用されている事例は多いです。たとえば「フライパンのテフロン」「燃料電池」「チタンフレーム」といった技術は、宇宙研究の中で実用化されました。

また「宇宙はどうなっているのか?」という疑問は、生命の起源を探ることにも繋がります。人類の知的好奇心は本能的に備わっているもので、今後も止むことはないでしょう。

そして宇宙飛行士の土井隆雄氏は、JAXAタウンミーティングの中で次のように述べています。

『地球を見ているとすばらしいと思いますが、帰ってくると戦争や環境汚染などの様々な問題があり、そのギャップにとまどいがあります。地球は1つの宇宙船です。これを壊してしまったら私たちは生きられません。それを1人1人が感じるようになれば、戦争や環境破壊をやめようという雰囲気になるはずです。そのためには皆が宇宙に行けることが必要だと思っています』

記事冒頭でご紹介した前澤氏の月旅行のメンバーは、分野は違えど全員が「アーティスト・表現者」という共通点があります。根底には前澤氏の「月と丸い地球からインスピレーションを受けたアーティスト達が生み出す作品を、人類の財産として後世に残したい」という想いがあり、どんな作品が生み出されるのか期待されます。

まとめ|宇宙開発技術の発展に期待

宇宙のほとんどは「ダークマターやダークエネルギー」という謎の物質で、私たちが知覚しているのは「5%程度」しかないと言われています。

人間は地球の支配者のように振る舞いがちですが、本当に一番優れているのでしょうか。アリが高層ビルを見ても「大きい何か」としか理解できないように、人間が「すぐ隣にある高次元の物質を理解する能力が無いだけ」という可能性は?

…と考えるときりがないですが、私たちがダークマターとしか認識できない「何か」も、高次元から見ればありふれたものかもしれません。そういった謎を解明するには、一見無駄に見えるような基礎研究が必要不可欠です。宇宙開発には批判も多いですが、長い目で見れば科学技術に大きく貢献するでしょう。今後の研究の発展が期待されます。