第二回_アジャイルBIM [図解] Revitで変わる建築設計の常識~設計者自らが設計者のために執筆した|深堀り取材【毎月15日・月末更新】

設計者の関心を集め、注目されている書籍がある。「アジャイルBIM[図解]Revitで変わる建築設計の常識」だ。

本書の帯に、「BIMは設計プロセスに合わせて使え」にあるように、現状の設計プロセスをBIM導入によって半ば強引かつ理念的に改変するのではなく、現状の設計プロセス、設計組織とBIMをいかにして適合させるのかに力点が置かれている。設計者自身が設計者のために書きおろした本書の真髄を第二回で紹介する。

目次

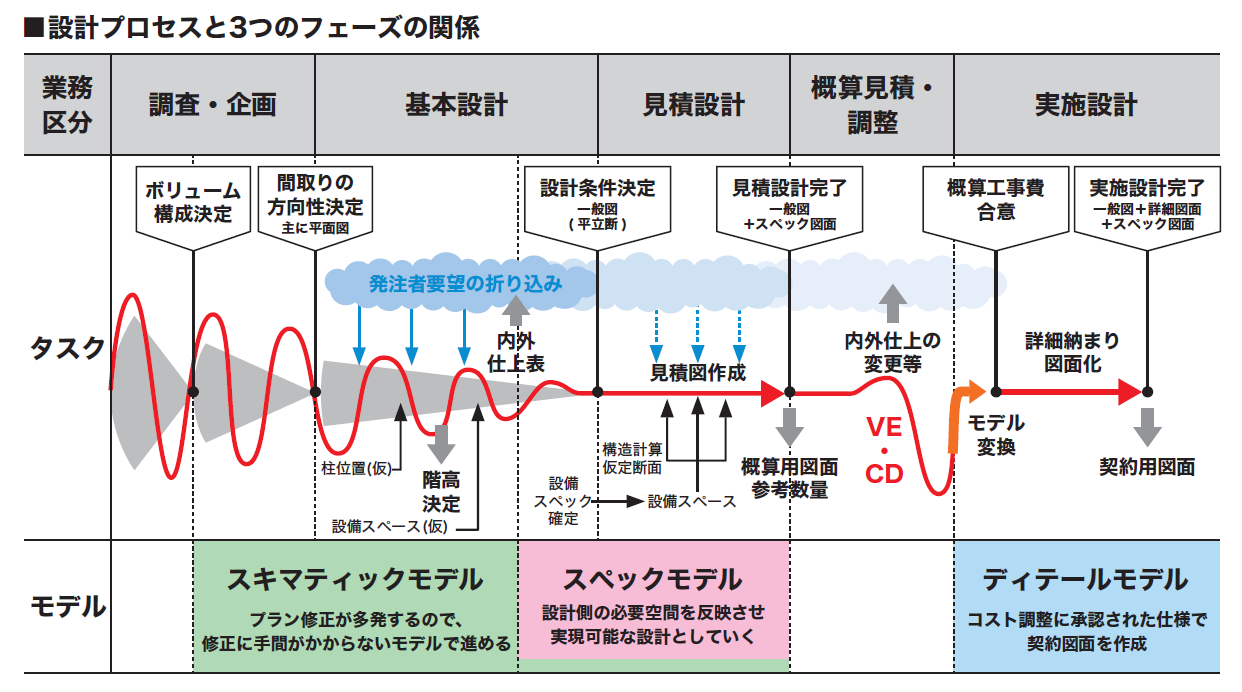

「スキマティック」に属性値を入力=>「スペック」=>詳細な「ディテール」モデルへ進化

建物各要素の仕様を文字で入力して記号図的に表示する=「スペックモデル」について検証する。

プランが決まってきたら、曖昧なパーツ=壁で作られたスキマティックモデルの各要素に、どのような性能が求められるかの属性値を入力し、スペックモデルへと進化させる。スペックモデルからは、記号図的表現の概算見積もりが可能な図面が作成できる。この作業が重要なのは、各要素がどのような性能を満たすべきなのか、それに対応して、どんなパーツを選ぶかが、この段階で初めて見えてくる点にある。

スキマティックモデルに属性値を持たせる効率的な方法についても提案している。BIMソフト「Revit」では、モデルの要素に関係する情報(部屋ならば名前・レベル・面積など)を一覧表示する集計表という機能がある。この集計表は、情報を表示するだけでなく、表示されたモデルに対して属性情報やパーツの種類を変更する機能ももっている。この機能を用いれば、平面図の中で、部屋をひとつずつ選んで属性値を入力せずに、まとめて属性値を変更できるので、作業効率も上がり、ミスも減らせる。本書では、集計表を用いた属性値の入力と制御についても詳しく解説している。

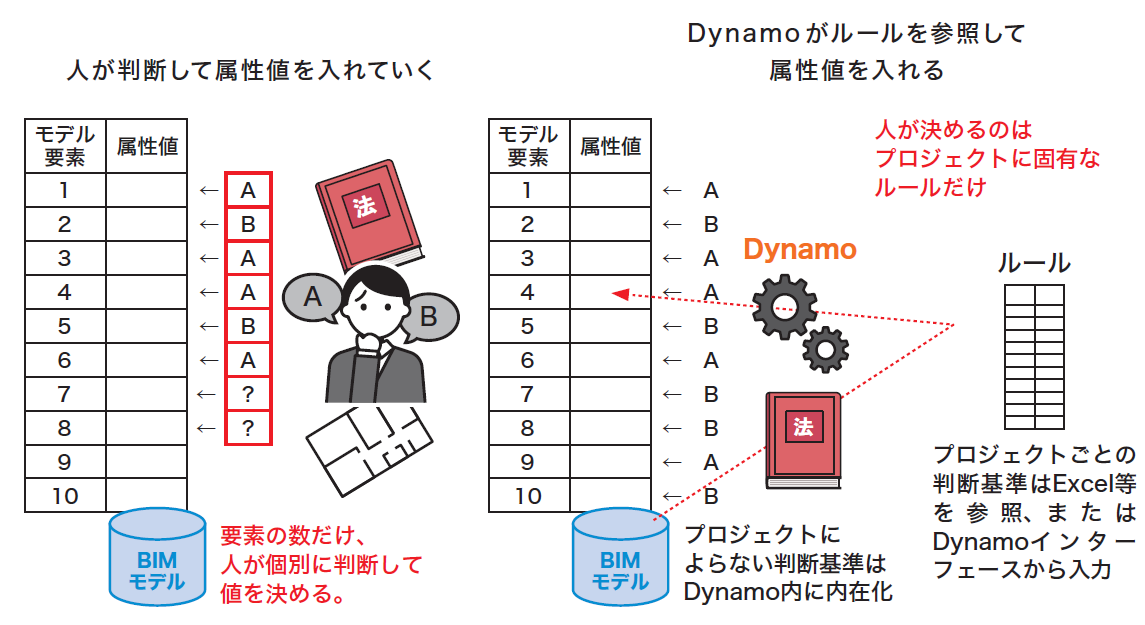

一方で、壁の場合は、集計表から属性値をまとめて入力するのに適さない。集計表で壁を一覧表示しても、壁の位置を把握できないからだ。そのため、通常は、平面図表示で、個々の壁を選択して属性情報を入力せざるを得ない。本書では、BIMソフト「Revit」の拡張プログラムであるDynamoを用いて解決する方法を示している。

BIMソフト「Revit」は、モデル上の壁の相互の位置関係、どの部屋の壁なのかといった情報を保持している。Dynamoを用いることで、BIMソフト「Revit」が内部的に把握している情報を取り出し、個々の壁に対して「仕様決めのルール」を適用し一括して属性値を入力できる。本書では、「耐火構造とする壁」「遮音性能を必要とする壁」をモデル(部屋)の壁との相互関係から判定し、必要な性能を一括して書き込むDynamoの使い方を解説している。

従来、設計者が自ら行っていた仕様決めをDynamoが自動的に行い、見積もり可能なスペックモデルを素早く完成させるわけだ。

ディテールモデルとは、各部位の詳細な納まりを図示し、各部位の寸法やデザイン意図を施工者に伝達するためのモデルだ。納まり検討に必要な詳細度とし、前のフェーズまでは記号図的、抽象的な内容としていた各要素を具体的な部材の構成が把握できるファミリタイプに置き換えたモデルとなっている。属性情報も、各要素からファミリタイプへと、その置き場所を換えることで整合性のとれた図面表現が可能となる。本書では、見積もり可能な記号図であるスペックモデルからディテールモデルへと集計表を使って変換する方法についても解説している。

「設計の品質こそを前倒しすべき」との正しいフロントローディングで課題の発見+解決

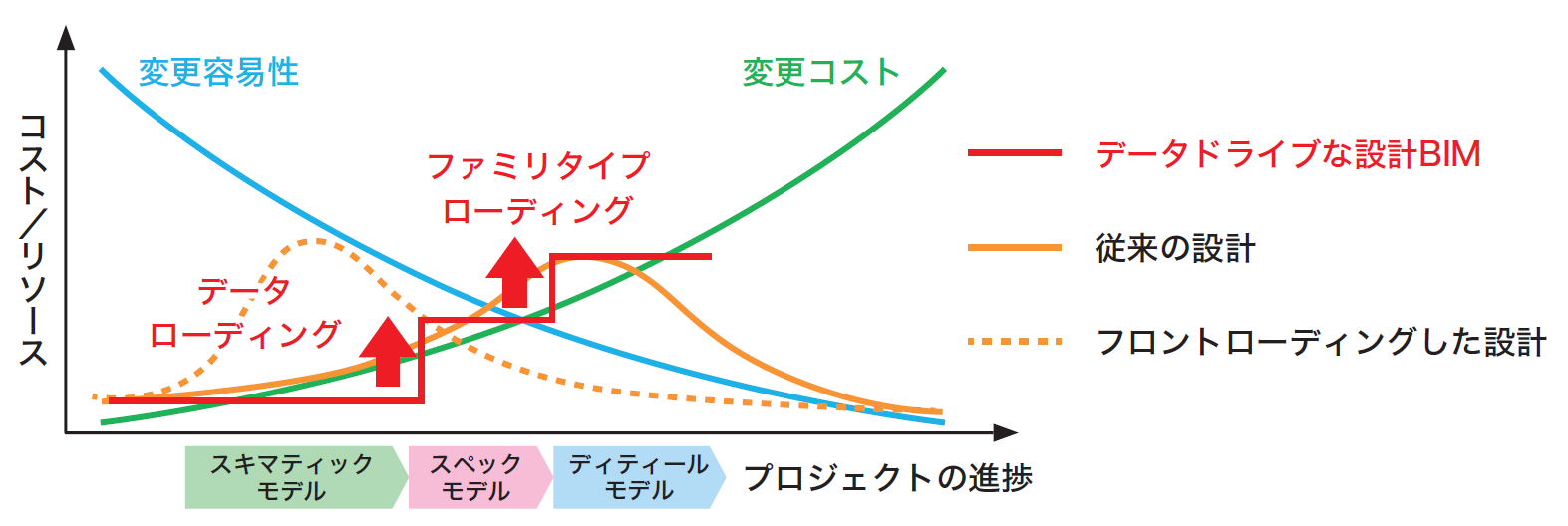

BIMの黎明期に関心を集めたのがフロントローディングという概念、考え方であった。設計の検討を前倒(フロントローディング)して、設計図書の不整合や未決定部分の発生に伴うコストアップや工期の遅れを排除、実施設計や施工段階での変更を減らすというものだ。本書では、このフロントローディングを再定義し、正しいフロントローディングとして提唱している。

従来、フロントローディングの具体的な内実は、モデルの詳細度を上げ、業務を前倒しすることに力点が置かれていた。フロントローディングの目的をもう一度、考え直してみる。前倒しすべきは、モデルの詳細度を上げることではなく、後に、変更の要因となりうる課題の発見と解決であるはずだ。その段階での設計の品質こそをフロントローディングすべきだ。

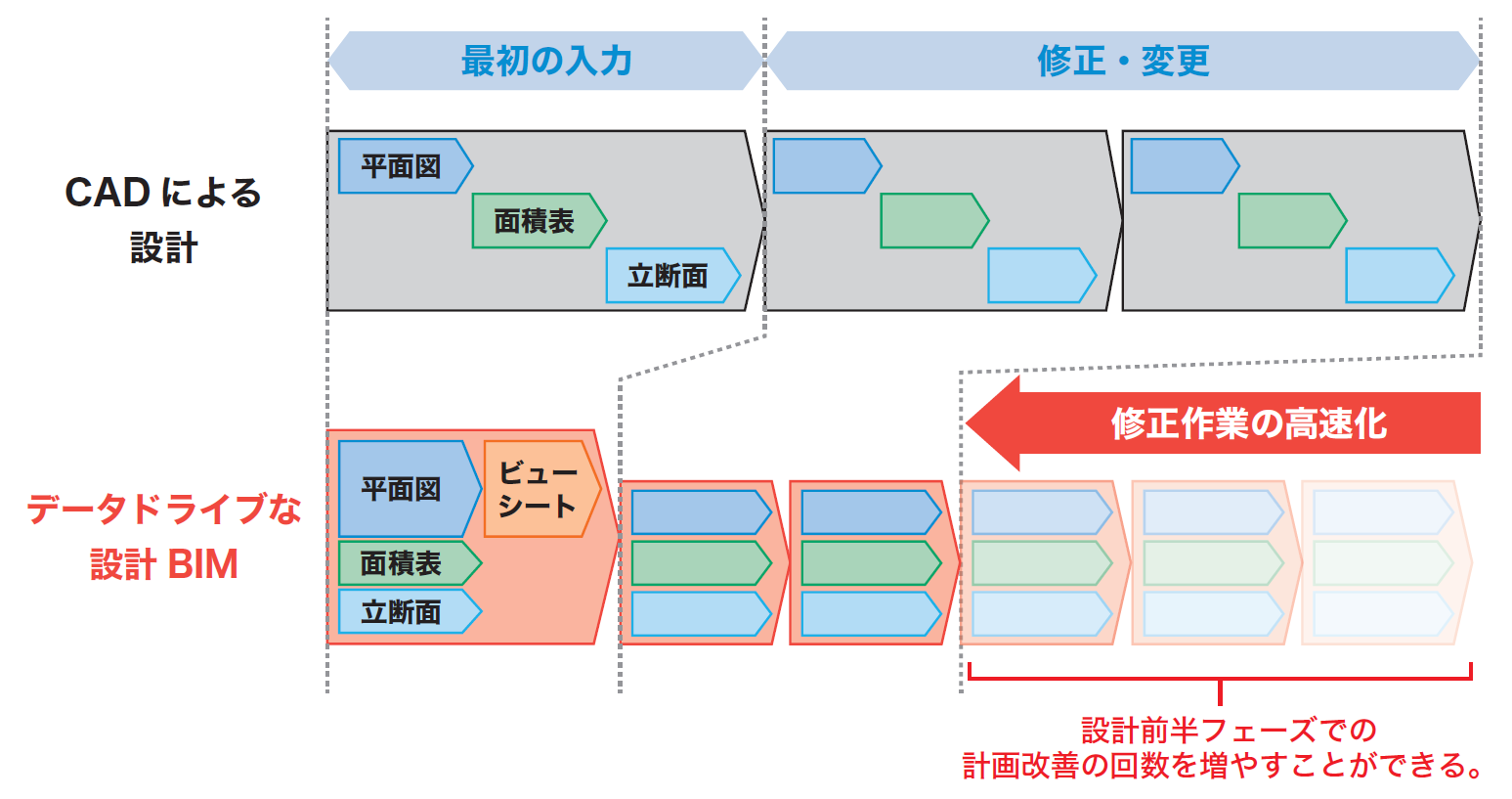

具体的には、基本設計段階で、一般図(平面・立面・断面)と3次元パース及び面積表が揃った段階で、プロジェクト関係者が意見を出し合って計画を改善するサイクルを何度も繰り返し、課題の発見と解決の前倒しをする。そのサイクルを可能にするのがスキマティックモデル、スペックモデル、ディテールモデルへと順を追ったモデルの作成と、集計表やDynamoを用いた情報入力の自動化である。従来のフロントローディングの考え方とは逆に、モデルの詳細度をなるべく低く保っておくことで変更容易性を高めることができる。

それによって2次元CADによる設計手法と比較して設計前半での検証回数を圧倒的に増やすことができる。その結果、課題解決の前倒し、すなわち正しいフロントローディングを可能とし、実施設計や施工段階での変更が少なく、一段と生産性の高い設計プロセスを実現できる。

Dynamoを用いた属性情報の入力の自動化によってスペックモデルを生成する方法も詳細紹介

Dynamo(Dynamo for Revit)は、ExcelデータとRevit内の属性情報をやり取りしたり、モデル要素のジオメトリや相互関係を基に、ユーザーが独自に決めた命令を実行したりすることができるRevitの機能拡張プログラムだ。本書では、属性情報の入力の自動化によってスペックモデルを生成する方法について詳細を説明している。

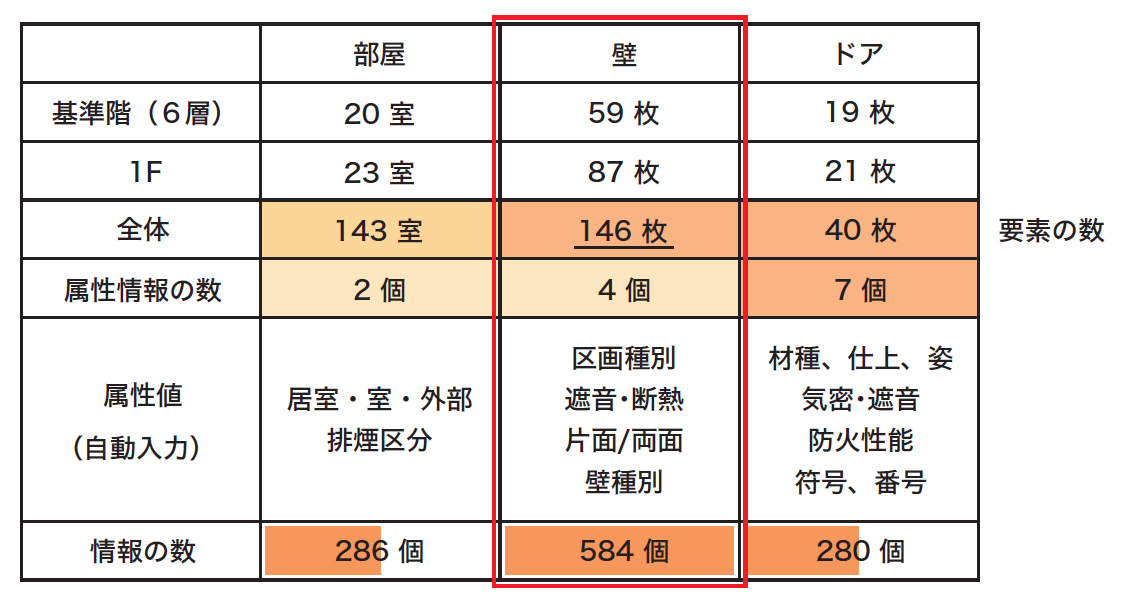

例えば壁種別を決めるには、区画性能・遮音断熱性能・片面/両面施工といった複数の属性情報(区画種別、遮音・断熱、片面/両面)を多数の壁要素に対して決めておく必要がある。それらの属性情報を人手で入力する際には、平面図で壁を一つずつ選びながら入力していくことになる。手間がかかると共に、ミスも発生しやすい。

人手で一つずつ判断して属性情報(値)を入力する際には、要素の数だけ判断を繰り返す必要があるが、Dynamoによる自動化では、人が決めるのは、プロジェクトに固有な「ルール」のみであり、属性情報(値)入力の手間は省け、ミスを激減できるわけだ。設計者主体で設計者のために書き下ろされた本書の核心がここにある。