第一回_アジャイルBIM [図解] Revitで変わる建築設計の常識~設計者自らが設計者のために執筆した書籍|深堀り取材【毎月15日・月末更新】

デジタル運用を試行錯誤している当事者だけに留まらず、中でも設計者の関心を集め、注目されている書籍がある。「アジャイルBIM[図解]Revitで変わる建築設計の常識」だ。帯には、「Revit✕Excel✕Dynamo連携、ミニマムなモデルで良かった!BIMは設計プロセスに合わせて使え」とある。

BIMサービスプロバイダーであるグローバルBIM社では、技術者はもちろんのこと、管理系を含む職員全員に配布した。本書を貫いている「ミニマムなモデルで良かった!」「BIMは設計プロセスに合わせて使え」とのBIMに対する考え方の核心を組織全体で共有するためだと聞く。

従来、BIM関連の書籍は、個々のBIMソフトの機能を逐次的、網羅的に概説し、いかにして操作を習得させるかに力点が置かれていた。

目次

アジャイルBIM [図解] 概要

本書は、「BIMは設計プロセスに合わせて使え」にあるように、現状の設計プロセスをBIM導入によって半ば強引かつ理念的に改変するのではなく、現状の設計プロセス、設計組織とBIMをいかにして適合させるのかに力点が置かれている。そのため操作習得に的を絞ったマニュアル本にはなっていないし、あくまでも設計者主体で設計者のために書き下ろされている。

合わせて、本書の特色を表すのがアジャイル(Agile)だ。アジャイルとは、「身軽に」「機敏に」「素早く」という意味をもつ。近年、ビジネスやIT分野においては、変化に迅速に対応する能力を指し、特にソフトウェア開発では、短い開発サイクルでの反復的な作業を重視する傾向を指す。そのためアジャイル開発とは、計画、設計、実装、テストの各フェーズを繰り返しながら進める手法であり、これによって、到達目標ポイントの錯誤によるリスクを最小化し、ニーズに柔軟に応えることが可能になる。組織論的には、アジャイルなアプローチは、チームの協働や継続的な学習を重視し、変化する環境に適応することを目的としている。

翻って、「アジャイルBIM」。BIMを身軽に使うとは、具体的に何を指すのか。それを体得できるのが本書の醍醐味である。

◇読者特典コードによって本書の内容を実践的に学習できる各種データのダウンロードも可能。

長年にわたり設計監理の現在地においてBIMを積極的に導入・援用してきた著者二人の経歴

著者の伊藤誠之氏は、三菱地所の設計部門において設計チーフ・プロジェクトマネージャーとして数多くの設計監理を担当、その後、三菱地所設計のデジタルデザイン室長としてBIM導入と運用を主導した。2018年11月には、実プロジェクトへのBIMの組織的導入を支援するコンサルティング会社、インテグレーション・コアを設立、代表取締役を務めている。

同じく山本歓氏は、アトリエ系設計事務所、独立、組織設計事務所を経て、直近の2024年からは、大手建設会社の設計部門に所属している。その間、個人住宅から公共施設、教育施設や超高層ビルに至るまで、さまざまな規模・用途の建築物の意匠設計にBIMを積極的に援用してきた。

設計監理の現在地においてBIMを積極的に導入、援用してきた二人の著者の経歴からもわかるように、本書は、設計者自らが設計者のために、「BIMは設計プロセスに合わせて使え」として書き下ろした495ページに及ぶ大著となっている。

「設計者にとってBIMが重たい」「使うのが面倒だ」との課題を日々の実務に即して解決

BIMの優位性は、建物の3次元モデルとそれらに付随する属性情報が関連付けられ、一体化していることだ。一方で、設計の初期における企画・基本設計段階では、3次元モデルのLOD=詳細度も曖昧で、ましてやそれらに付随する属性情報も、未整備で未確定だ。設計者は、アイデアやデザインを検討する設計の初期において細かな属性情報までは視野に入れていないし、その段階で属性情報を考慮していたら、設計が進められない。設計者にとってBIMが重たい、使うのが面倒だとの意見は、そこに主たる原因があった。

設計の初期においては、細かな仕様は、視野から外し、まずは曖昧さを許容するパーツを用いて身軽に、アジャイルに3次元モデルを構築していく。BIMを数量化の得意な優れた3次元モデラーとして割り切る。詳しい属性情報が入力できる段階になったら、プログラムを用いて、一挙に3次元モデルに属性情報を注入する。本書の要諦である曖昧なパーツとは、記号程度の属性情報しか持たない簡単なファミリを意味している。それらを前提として本書を読み進めると良いだろう。

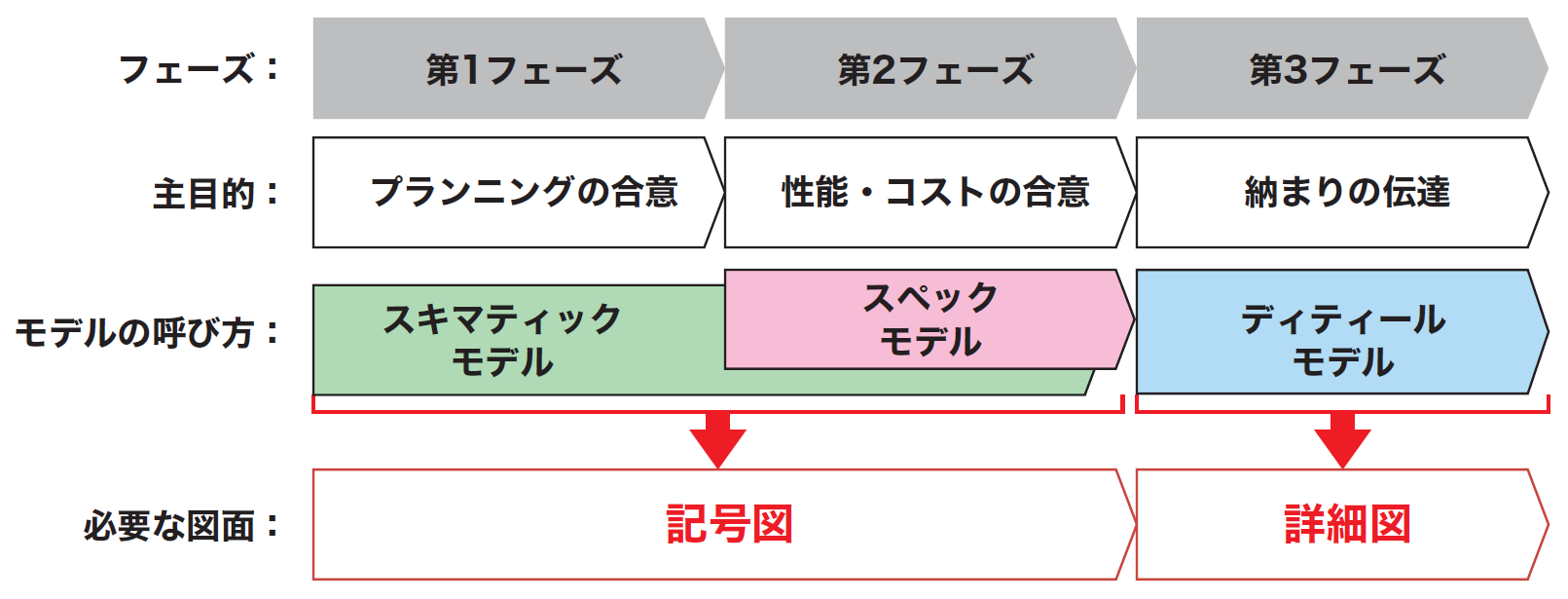

設計プロセスを3フェーズに区分+「スキマティック」「スペック」「ディテール」のモデル定義

本書では、図示しているように、BIMソフト「Revit」使って効率的に設計を進めるために設計プロセスを3つのフェーズに区分している。合わせて第一、第二、第三のそれぞれのフェーズに対応するモデルを「スキマティックモデル」「スペックモデル」「ディテールモデル」として明示している。従来の設計の業務区分とそれぞれのフェーズの関係も図示した通りである。

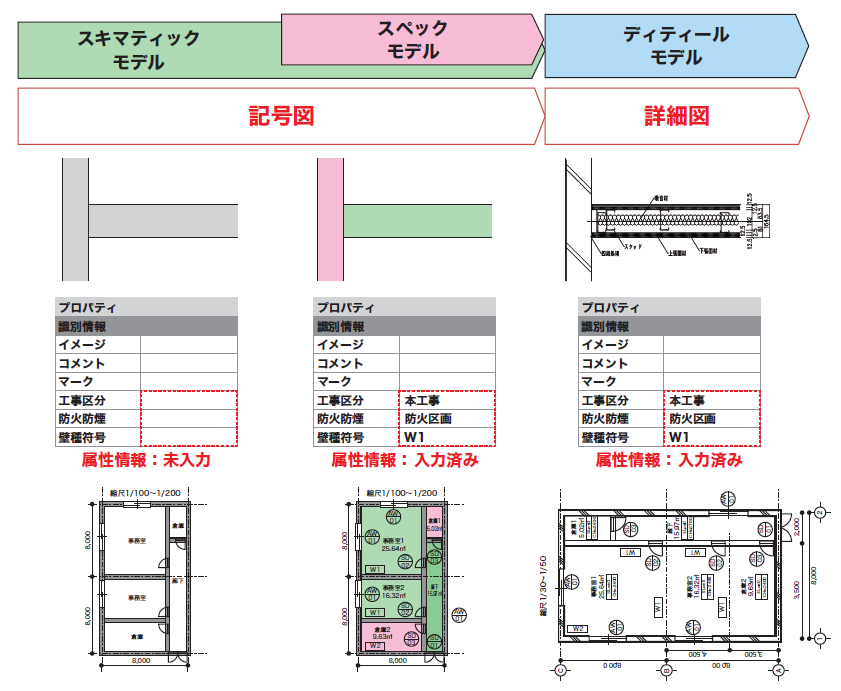

「スキマティックモデル」は、プランと形状だけのモデルで、主に間取りと空間イメージを検討して床面積を集計し、発注者との合意形成に用いる。そのため属性情報は、ほとんど持たず、平面・立面・断面などの一般図と面積表を出力する。

「スペックモデル」は、概算工事費算定ができるように性能・仕様を入力し、法規制への適合性を確認する目的を持つ。ここでは、性能・仕様・法規制などを識別するモデル要素の属性情報から、排煙や防火区画、壁などを色分けした平面図を出力できる。

「ディテールモデル」は、工事内容のドキュンテーションとしてのモデルで、各部位の詳細な納まりを明示し、各部位の寸法やデザイン意図を施工者に伝達する目的を持つ。属性情報については、「スペックモデル」の情報詳細度を保持し、平面詳細図を出力する。

記号程度の属性情報しか持たない簡単なファミリ=曖昧なパーツ「スキマティック」から初動

現実の設計フェーズ、もの決めフェーズに適合するべく3つのタイプに大別したBIMモデル。プランと形状だけのモデル=「スキマティックモデル」、建物各要素の仕様を文字で入力し記号図的に表示する=「スペックモデル」、工事内容のドキュンテーションとしての=「ディテールモデル」について検証する。

壁を例として検証する。設計者は、プラン検討などの設計初期段階においてBIMソフト「Revit」で建物のBIMモデルを入力する際に、あらかじめ用意したパーツ(ファミリタイプ)から詳細な壁のパーツを選択することもできる。一方で、詳細なパーツを選択しようといると、プランの検討や変更に応じて、壁の裏側が階段室ならば耐火構造仕様、トイレならば防音仕様と、そのつどパーツを入れ替え、変更していく必要がある。

このようにプランが固まっていない段階で、壁のパーツを変更しながら建物のBIMモデルを入力していくのは現実的には不可能である。この段階では、曖昧な壁でBIMモデルを作れば、プラン検討や変更に応じて壁のパーツを変更する必要もないので、時間や労力も少なくて済む。壁の具体的な仕様をプラン検討時に決定するのには無理があるからだ。設計者がBIMを忌避する原因はここにあった。設計の初期段階では、プランの検討や変更に集中し、曖昧な壁でBIMモデルを入力する方法こそが設計者がBIMを使用するためには必要だからだ。

スキマティック=Schematicとは、複雑な構造などを視覚的に表現する図式的なものという意味だ。Schemeは、慣用的な日本語表現ではスキームとなる。「スキマティックモデル」とは、スキーム=下描きのようなモデルだとすればわかりやすい。

本書では、Autodesk University 2019において米国の著名な設計事務所であるSOM(Skidmore,Owings & Merrill)が「初期段階の検討では” Schematic wall types” のコレクションでモデルを形成すべきである」と発表した事例を紹介している。設計の初期段階においては、曖昧な壁でモデルを入力して、プランの検討や変更を繰り返す方が設計者には適しているのは自明だ。設計者自らがBIMソフトを使いこなす。二人の著者が多くのプロジェクトにおいて主体的にBIMを援用した設計者であったから本書を興せた。