「発注者、設計者、施工者を含めた公平で透明性のある建築生産システムへ」日本の建設DXが向かう先|野原グループ × 東洋大学・田澤周平准教授 対談

建設業界におけるDXの推進が急務となるなか、BIM(Building Information Modeling)は、その中核をなす技術として注目されてきた。だが現実には、先進企業とそれ以外の企業とのあいだで導入格差が生まれ、活用が現場に浸透しないまま形骸化する例も少なくない。

本記事では、株式会社竹中工務店やオートデスク株式会社での実務を経て、現在は東洋大学でBIMの研究・教育に携わる田澤周平准教授と、あらためて「BIMとは何か」「普及を阻害する要因はなにか」を語り合った。当日の発言を中心に、日本の建設業界が直面する課題と、これからのBIMの可能性を読み解いていく。

目次

プロフィール

准教授 博士(工学) 田澤周平氏

田澤 周平

東洋大学理工学部建築学科准教授

略歴:2009年株式会社竹中工務店入社後、技術研究所にて施工ロボット開発、工程計画の研究、5D-BIMを用いた施工シミュレーション、海外の契約発注方式に関する研究開発を行う。施工管理、国際支店、BIM推進室などの部署も経験する。2018年オートデスク株式会社入社。コンサルタントして様々な企業のBIM導入支援を行う。2022年東洋大学理工学部建築学科准教授として着任。現在はBIMや建築生産に関する教育を行う一方で、BIMを用いたワークフローの効率化、BIMと製造CADの連携、デジタルツインを用いた維持管理業務の効率化などの研究を行っている。

1|BIMとは何か──「施工BIM」から脱却できるか?

「BIMという言葉が日本で使われ始めたのは2009年頃。それから約15年以上が経ち、大企業では定着期にありますが中小企業も含めて”大きく普及している”とは言い難いのが実情です」。

そう語る田澤准教授は、かつて株式会社竹中工務店で施工管理から研究開発、BIM推進を経験し、オートデスク株式会社でもコンサルティングを行ってきた。その実務経験に基づく観察は鋭い。

米国ではBIMが設計段階から活用され、発注者・設計者・施工者が情報を共有する「共通言語」として機能している。対して日本では、設計者の作成する図面は確定度が低く、施工者が再度施工図を描くという構造が根強い。

「いわば“施工BIM”が中心で、設計や発注段階からBIMが関与する“フロントローディング”の発想が広まりにくい」と田澤氏は言う。

私(野原弘輔)も「現場にとってBIMは補助的なツールという認識がまだ強い。情報共有のプラットフォームとして活用するには、組織横断的な理解と設計フェーズからの関与が欠かせない」と応じた。

こうした構造の違いは、単なる制度やツールの問題ではない。業界全体の文化、そして責任分担の在り方にも深く根ざしている。

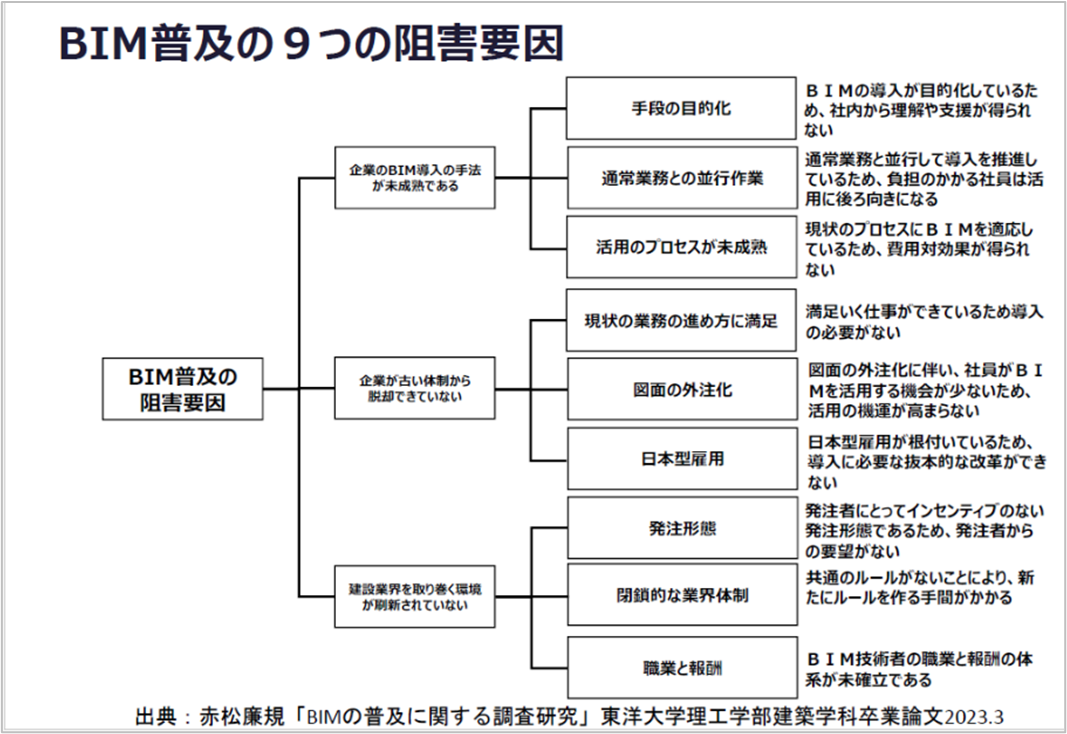

2|なぜBIMは広がらないのか──「9つの阻害要因」が示す構造的な壁

「BIMが普及しない背景には、単なる技術的な問題ではなく、業界全体に横たわる構造的な壁がある」

田澤氏は、学生とともに複数のゼネコン・サブコンにヒアリングを実施し、その知見を卒業論文の指導を通して体系化。その中で見えてきたのが、「BIM普及を阻む9つの阻害要因」である。

この図に示された阻害要因は、単なる「BIMがうまくいかない理由」ではなく、業界全体に根づく構造的な慣習や思考パターンを浮き彫りにしている。

たとえば田澤氏が紹介した発言が象徴的だ。

「私は、施工管理や施工図について、優秀な外部人材の先輩方から非常に多くのことを学びました。

そうした方々は、重要なプロジェクトが始まる際には、施工図担当、施工管理、協力会社など、信頼できる仲間とチームを組み、そろってそのプロジェクトに異動し、一体となって仕事を進めています。」

この言葉は、建設現場がいかに属人化され、信頼と経験の“暗黙知”で運営されているかを物語る。こうした属人的・ハイコンテクストな文化の中では、BIMのような“明文化”と“共有”を前提とするツールはなじみにくい。阿吽の呼吸が前提の環境では、情報をオープンにし、標準化・再利用可能にするというBIMの思想が活かされにくいのだ。

加えて、図面の外注が常態化している現場では、社員がBIMを自ら使う必要がなくなり、スキルやナレッジの蓄積も進まない。BIMが導入されても「使いこなす」文化が育ちにくいという矛盾がある。

こうした“現場のリアル”について、私も次のように呼応した。

「建設の現場では、協力会社を含めた“チーム”が長年の関係性の中で効率化を実現してきました。BIMを使おうとすると、その熟練のやり方を見直す必要が出てくる。そこに心理的抵抗があるのは当然です」

つまり、田澤氏が指摘するような属人性と暗黙知への依存が、現場の運用効率を生み出す源泉でもある──という現場感覚が、変革をより複雑なものにしているのである。

さらに、BIMをめぐる制度的な壁もある。たとえば、日本の公共工事では総価請負が前提でコストも工期も変動しないため、BIMを発注要件に組み込むインセンティブが発注者にない。また、BIM技術者のキャリアや報酬体系が整っていないため、「やっても評価されない」「将来が見えない」と感じる若手技術者も多い。

田澤氏は「これらの要因は単体ではなく、複合的に絡み合っている」と強調する。たとえ技術が進歩しても、普及を阻害する要因には、現場文化・雇用制度・発注形態・人材評価といった構造的課題が根深く存在しているのだ。

3|現場感覚──「可視化・定型化・標準化」のリアリティ

現場起点でDXを推進してきた当社では、属人性の問題を単なる否定ではなく、「変革の起点」として捉えている。

「これまでの現場は、阿吽の呼吸と長年の信頼関係で動いてきました。それが属人化を生んだ一因でもありますが、現場を知り尽くした人たちの経験は、決して否定されるべきものではありません。ただ、それに依存しすぎると、情報が共有されず、ノウハウが継承されず、再現性もなくなってしまう」

だからこそ、BIMの導入は「ツールの導入」ではなく、「業務の見える化=可視化」「再現可能な業務フロー=定型化」「組織間で共有可能な仕組み=標準化」による変革が必要なのだ。

「私たちがやろうとしているのは、現場の感覚や技術を、再利用可能な“共通資産”にしていくことです。BIMを軸にして、経験を形式知化し、属人性の良さを活かしつつ、組織として成長できる仕組みに変えていく。これが本当の意味での“DX”なんです」

たとえば、これまで外注に頼っていた施工図や積算の領域で、内製化を検討するプロジェクトも始まっている。外注先のBIM対応力が不足していれば、教育するか、社内で担うしかない。そうした選択の連鎖が、組織のBIMリテラシー全体を底上げしていく。

現場の言葉でDXを語ること。そこからしか、本当の意味での標準化や業務改革は始まらないと思ってる。

BIMを導入するというのは、ただツールを使うという話ではない。“人”の動き、“組織”のしがらみ、“文化”の壁──あらゆる要素を変えなければ定着しない。だからこそ、導入に時間がかかるのも理解できる。

たとえば、設計業務や積算が外注化されている現場では、社内にノウハウが蓄積されにくい。これはBIM導入にとっては大きな障壁となる。これまでの外注先がBIMを使えなければ、そこでBIM導入が止まってしまう。外注先をトレーニングするか、その業務を再び社内に戻さないといけないと警鐘を鳴らす必要がある。

さらに、こうした属人化の裏には「業務の可視化が進まない」という構造的な問題も潜んでいる。

「“阿吽の呼吸”で回っている現場では、言語化や標準化が後回しになりがちです。でもそれでは、後継者が育ちにくい、教育コストが上がる、属人性に依存するという問題を抱えている。BIMはその可視化の手段になるはずなのに、現場ではその恩恵を“必要と感じにくい”のが現実です」と話した。

こうした現場感覚の中で、BIMは“変革をもたらす外部のもの”として警戒されることもある。一方で、うまくBIMが現場とフィットしたとき、その可能性は一気に開ける。

「ロードサイドの商業施設など、同じ型で繰り返し設計・施工する業態では、BIMはすごく効果を発揮します。プレキャストの部材をBIMから直接連動して設計・発注できる仕組みを導入した例では、作業精度とスピードが飛躍的に上がった。標準化が“属人化を代替する道具”として機能するわけです」

つまり、BIMは“属人化を否定する技術”ではない。むしろ、属人化に頼らずに済む選択肢を増やす技術だという捉え方が必要なのかもしれない。

「建設というのは、プロジェクトごとにチームが立ち上がる“プロジェクト産業”です。だからこそ、属人化が残ってきた。でも、これからの時代に必要なのは、“変わっても変わらない基盤”をつくること。当社が提供しているBuildAppはBIMをベースにし、ゼネコン、サブコン、サプライチェーンで共有して使える基盤のひとつになると信じています」

4|変化の兆し──種別特化・垂直統合によるワークフローの効率化

対談の中盤では、建築の種別によってはBIMが機能しやすいことにも言及された。

物流施設、ロードサイド型商業施設、データセンターといった比較的単純な構造の建築物、またオフィスビルやホテルのように基準階がある建築物は設計・施工のプロセスをテンプレート化しやすく、BIMの導入効果も大きい。

「実際に、ゼネコンの中には、PCa(プレキャストコンクリート)部材の製造CADとBIMデータを連携させ、製作図を自動生成する取り組みを進めている企業もある」と田澤氏。

こうした種別特化・垂直統合のアプローチは、全社一律のBIM化よりもはるかに実効性が高い。サブコンや専門工事会社が設計・製造・施工のすべてを自社内で担うケースも増えており、特定分野でのBIMを用いたワークフローの効率化が静かに浸透し始めている。

5|社会構造の圧力とBIMの役割──いま“本気で変える”理由

こうした現場レベルの変化の兆しとは対照的に、マクロな視点では、建設業界全体を揺さぶる強い圧力が存在している。

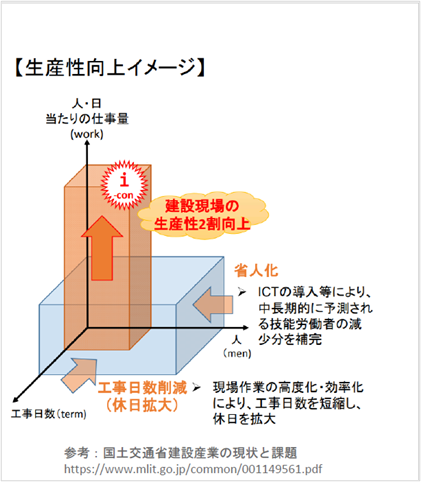

国土交通省の統計によれば、建設投資額は近年増加傾向にある一方で、技能労働者の数は急減しており、特に2025年には大量離職が重なり100万人規模の人材不足が見込まれている。さらに、2024年からは時間外労働の上限規制が適用され、従来の「長時間・属人的な働き方」が限界を迎えつつある。

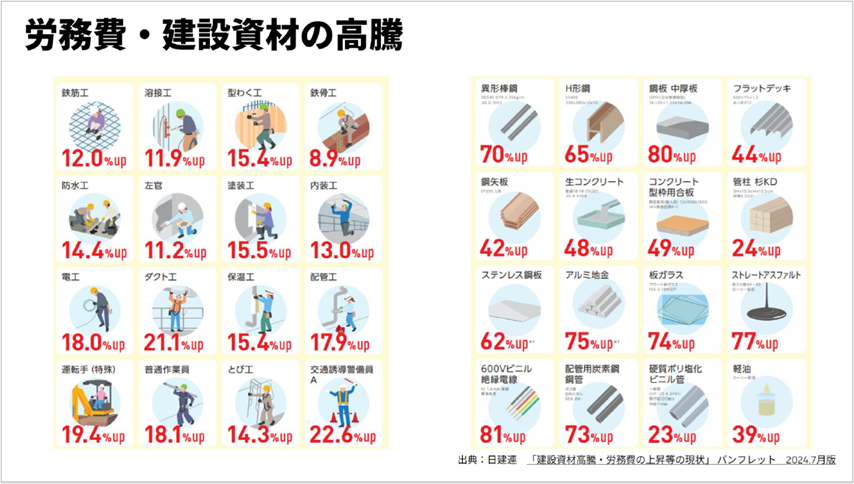

これに加えて、資材価格の高騰が受注時点での利益見通しを著しく困難にしている。鉄筋や鉄骨、コンクリートといった主要資材は年ごとに価格が変動しており、受注後のVE(Value Engineering)だけでは吸収しきれない事態も少なくない。

このような状況は、単にコストの問題にとどまらない。施工現場では品質担保が困難になり、工期遅延や施工不良といったリスクが高まっている。また、安全管理においても人的リソースの不足は直接的な事故リスクに繋がる。

田澤氏は、これらの問題を「個別の現象」とは見ない。むしろ、それらの根底にあるのは「発注者・設計者・施工者の情報分断」だと語る。

「職人不足、物価上昇、品質問題、災害リスク──それらの根底には、建築生産プロセスの構造的な不透明さがあります。BIMは、それをつなぐ“共通言語”としての役割を担うべきです」。

6|これからのBIM──“共通言語”としての再定義

BIMは単なる設計支援のツールではない。建設業界における「情報のプラットフォーム」として、発注者・設計者・施工者のあいだに横たわる“情報の壁”を越える手段になりうる。

田澤氏はBIM活用のヒントや今後の展望を語った。

①協働型運営方式

従来の受注者主導による総価請負型の建設プロジェクトの代替として、発注者・設計者・施工者による透明で公正なプロジェクト運営方式を試行してみる必要性を感じている。

「発注者・設計者・施工者が対等な立場で協力し合う事で“情報の壁”を取り払い、BIMの標準化等が促進されると予想できます。これには米国のIPD(インテグレーテッド・プロジェクト・デリバリー)やCM at Riskなどのプロジェクト運営方式におけるリスクシェア、インセンティブ報酬による支払い方式、実費精算方式、GMP(保証最大価格)、施工前段階でのゼネコンの設計関与等の手法が参考になると感じています。」

②製造との連携

施工者側の生産性向上の方法としては「製造との連携」が挙げられる。

「これにも標準化が不可欠であり、野原グループが展開するBuildAppでは、すでにサッシや内装のLGSのプレカットなどの実績があります。その他にもPCaや様々な部位に応用が可能でありBIMを高度に活用することでワークフローが変革する可能性を感じています。」

③維持管理と連携

施工者-発注者間では、維持管理フェーズにおけるデジタルツインやFMとの連携が大きな価値を持つ。

「例えば大学施設の空調故障に対し、点群データとCOBie(Construction Operations Building Information Exchange)を組み合わせて早期に原因を特定した野原グループとの共同研究の事例もあります。従来であれば現地確認に数時間かかっていた対応が、10分以内に済んだケースもある」と田澤氏は語る。

このように、BIMはプロジェクト全体の最適化を支える“共通の情報基盤”として機能し得る存在だ。建設という“プロジェクト型産業”を、より協調的かつ持続可能な構造へと転換するための、重要なインフラなのである。

7|最後に──業界の未来に向けて

私は、「BIMは技術ではなく、“建設を変えるための言語”」と思っている。

田澤氏も「BIMを学ぶことは、単なる操作スキルを身につけることではない。発注者のビジネスモデルに対してどのような価値創造の提案ができるのか?という自ら学ぼうとする姿勢に関わってくる」と語ってくれた。

テクノロジーが進化しても、変化を実現するのは人である。その意味で、BIMとは、デジタルによる自動化だけでなく、「人と人との対話を支える基盤」なのかもしれない。