労働安全衛生規則の一部省令が改正。一人親方の保護義務を解説

建設業では、危険を伴う作業が発生するケースもあります。現在は、AIやロボットによる作業の代替も可能となったため、人間がリスクの高い作業を行うケースは減少しました。

しかし、IT技術に頼る体制がない企業では、マンパワーに頼るしかない状況です。そのため、各工事現場においては事業者が危険防止措置を行い、働く人々が健康被害を受けるリスクを最小限に抑えなければなりません。

今回は、保護具や特定の場所への立ち入り禁止に関して、保護対象の拡大が必須となった労働安全衛生規則の一部省令の改正についてみていきましょう。

目次

「トレンドワード:一人親方保護義務」

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000930498.pdf

2025年4月1日から、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が施行されます。これは一人親方と労働者以外に対して、健康被害防止のための保護措置を義務化するものです。

今回、改正される規則は以下になります。

- 労働安全衛生規則

- ゴンドラ安全規則

- ボイラー及び圧力容器安全規則

- クレーン等安全規則

もともと現場責任者は労働者への措置として、特定の場所への立ち入り禁止や搭乗禁止、悪天候の作業禁止、表示による周知などが義務付けられていました。今回の改正によって労働者以外も保護の対象として追加されたといえるでしょう。

また、保護具に関しても請負人と事業者が明確に分けられており、危険防止のための表示、口頭による周知の責任は事業者が負うことになります。例えば、事業者が必要な告知を何も行わず、請負人がケガ、病気などを発症した場合は、事業者の責任になると予想されるでしょう。

今回の改正に対する「労働者以外」の対象は次のような立場の人々を含む点も知っておきましょう。

- 現場監督

- 資材搬入業者

- 個人事業主(一人親方)

- 警備員

労働安全衛生規則等の改訂の背景

労働安全衛生規則等の改訂には、「建設アスベスト訴訟」の判決結果が影響しています。アスベストによる健康被害が国の責任によるものとした裁判で、令和3年5月17日に国の敗訴となりました。

そして、判決結果を受けて、令和4年5月から令和5年10月まで「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」が開催され、報告書が提出されています。

その内容から、労働者以外の保護措置や個人事業主による事業者としての保護措置を改訂する必要があるため、労働安全衛生規則等の改訂につながりました。

一人親方・下請業者に対する措置の義務

事業者の一人親方・下請業者に対する措置の義務には、次のような項目があります。

- 一人親方・下請業者が作業を実施する場合でも、事業者が準備している局所排気装置などの設備を稼働させなければならない

- 特定の作業内容が義務化されているものに関しては、事業者が責任を持って、その方法を一人親方・下請業者に知らせなければならない

- 作業内容として保護具を着用する必要がある場合は、事業者が保護具を使用する必要があることを周知しなければならない

事業者の責任となる範囲が広くなり、設備・保護具・作業内容に関しても適切な対処が必要になったといえるでしょう。

労働者以外に対する義務

労働者以外に対する措置義務は次のようになります。

- 労働者が保護を使用する義務がある場所では、労働者以外も保護具を使用する旨を周知しなければならない

- 労働者に対して立ち入り禁止や飲食禁止としている場所に関しては、労働者以外も同じ措置になる

- 作業などによって事故が発生した場合は労働者以外も退避させなければならない

- 化学物質の有害性などは労働者以外にも把握しやすい場所に設置しなければならない

事業者が実施しなければならない措置

ここでは、事業者が実施しなければならない措置についてみていきましょう。今回の労働安全衛生規則の一部省令は、労働者を対象としていた立ち入り禁止や特定の箇所への搭乗、事故発生時の退避などの措置を労働者以外にも適用させるものです。

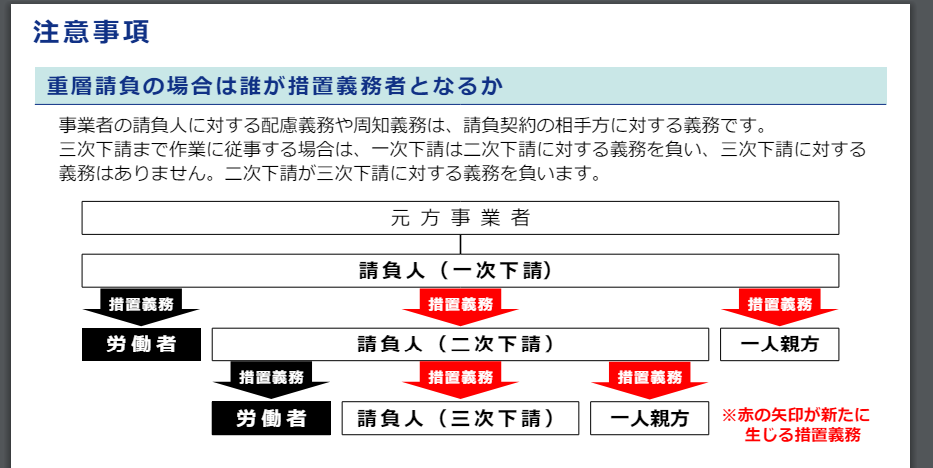

指揮命令権が事業者にはないものの、必要な措置を講じなければ法律違反となってしまいます。そのため、周知や配慮義務については知っておく必要があります。

周知義務

事業者が実施しなければならない周知の措置は、次のようなものがあります。

- 立ち入り禁止や火気使用現金に関しては、事業者が監視する必要はない。しかし、バリケードやロープなどでわかりやすく周知し、口頭でも伝える必要がある

- 搭乗禁止に関しては、事業者が監視する必要はない。ただし、禁止する旨が分かりやすく表示されており口頭でも伝えていなければならない

- 悪天候の作業禁止に関しては、事業者が監視する必要はないものの作業の禁止や口頭での注意は実施する必要がある

- 作業内容として立ち入り禁止の場所があり、保護具が必要となる場合には、一人親方を含めた請負人にもその旨を伝えなければならない

- 労働者も含めて保護部が必要となる場合にはその保護区の性能や使い方を周知しなければならない

健康被害が発生する可能性がある作業や場所に関しては、わかりやすく表示したうえで、書面の交付や口頭での説明、説明を行った記録を残すといった対処が必須となります。

配慮義務(労働者と同等の措置の実施)

事業者は、周知や分かりやすい表示を行ったうえで、仮に請負人が必要な措置を実施しなかった場合には責任を問われません。しかし、必要な指示の実施は必須となり、作業場所に対して、指示の内容を確認できる記録媒体の設置なども義務付けられています。

また、作業を実施する一人親方や家族従事者、資材の搬入事業者に対しても同様の措置を行う必要があります。そのため、誰が措置の対象になるのかを明確に把握し、必要な指示や説明を実施することがこれまで以上に大切になるといえるでしょう。

まとめ

今回の労働安全衛生規則の一部省令の改正は、建設業全体における健康被害の軽減につながります。とくに、保護具の着用や危険な作業を伴う場合には、事業者が周知する必要があるため、重篤なリスクの回避に役立つと予想されます。

また、法律として遵守する必要があるため、これまで以上に安全な作業の実施が期待できる点は建設業全体のメリットにつながります。今後も、建設業における安全衛生関連の規則がどのように改正されていくのかに注目しておきましょう。