【連載】大林組のDX戦略|第一回「デジタル化の歴史」

大林組は1970年代後期から、建設分野におけるコンピュータ関連技術の有用性を認識し、先んじて「デジタル化」を推進してきました。2010年にはBIMを建設業務に導入、現在はBIMデータを基盤情報として扱う業務枠組の構築を進めており、2024年度末までの「BIM生産基盤への完全移行」を目指しています。

本記事では、このような歴史を経て醸成された当社のデジタルに対する考え方、また中でも重要な技術であるBIMに関連した最近の事例などを交えながら、当社の「DX戦略」について、複数回に渡ってご紹介します。

連載第1回目は、大林組のデジタル化の歴史、及び現在のDX戦略に至る変遷、そしてその中心にある「BIM」の要点 ~標準化と一貫利用~の考え方などについてご紹介します。

大林組とは|確かな技術力で「つくるを拓く」

大林組は1892年に創業し、2023年末時点、グループ全体で136社、従業員数約1万6000人を擁する総合建設業(ゼネコン)の会社です。祖業である土木建設業を軸とし、現在ではインフラ整備、都市の再開発、災害からの復興事業、海外での開発支援、再生可能エネルギー事業など、既存事業の枠に捉われず新たな価値の創造に向けて挑戦を続けています。2021年には大林グループの存在意義を改めて鮮明化することを目的として、ブランドビジョン「MAKE BEYOND つくるを拓く」を策定しました。

PortPlus|日本初の高層純木造耐火建築物

大林組は確かな技術力をもって時代を象徴する数々のプロジェクトを手掛けてきました。最近の先進的な取組の一例として、2022年竣工の当社の次世代型研修施設「PortPlus」があります。

当社は循環型資源である木材利用の拡大と促進による持続可能な社会の実現を目指し、木造建築の普及を推進しています。この建物は全ての地上構造部材を木材とした日本初の高層純木造耐火建築物で、国内最高となる高さ44メートルを達成しました。1,990㎥の木材を使用することにより、約1,652tのCO2を長期間安定的に固定できるのが特長です。

また材料製作から建設、解体・廃棄までのライフサイクル全体で、鉄骨造と比べて約1,700t(約40%)のCO2削減効果があります。

このようなエポックメイキングなプロジェクトは言うに及ばず、手掛ける多くのプロジェクトにおいて、その設計段階から施工・維持管理段階に至るまで、当社が保有する最先端のデジタル技術が駆使されています。ここに至るまでには、当社の長きにわたる建設業におけるデジタル技術の在り様の探求の歴史があります。

以降、その概略や、最近のデジタル技術利用の実例を交えながら、当社の「DX戦略」についてご説明させていただきます。

大林組のDXの歴史

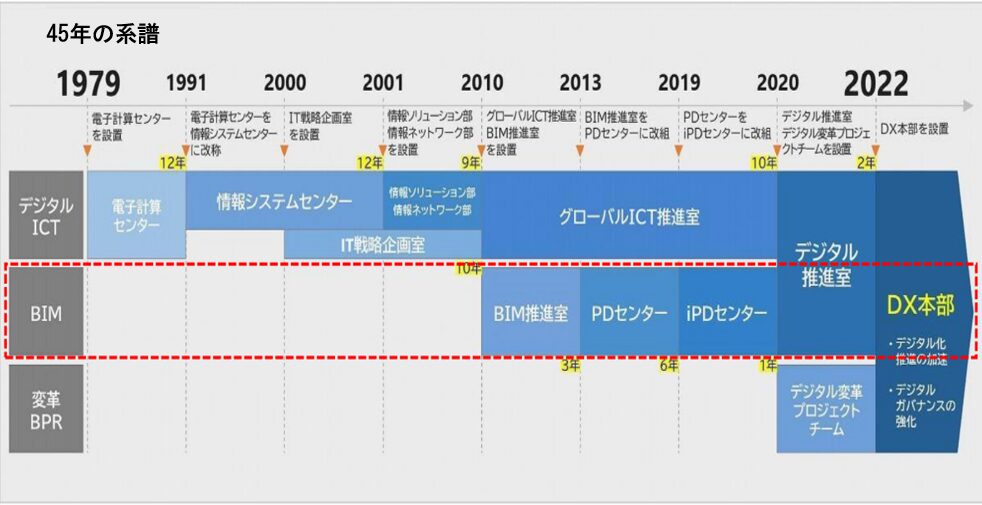

デジタル化|45年の系譜

大林組のデジタルへの対応の端緒は1979年の「電子計算センター」の開設までさかのぼります。以降1991年「情報システムセンター」、2010年「グローバルICT推進室」と組織の改編等を経ながら、様々なコンピュータ技術の援用による業務の効率化・深化を図りつつ、現在まで建設業におけるデジタル技術のあり方を追求してきました。

そのような中、新たに「BIM」に関する動きが始まります。2010年に「BIM推進室」を設置し、特に建築分野におけるBIMの在り様の追求が始まりました。推進室が「PDセンター」「iPDセンター」と改組、2020年には上部組織として「デジタル推進室」を設置し、従来のICT系の部署とBIM専門部署を統合しました。

その後2022年に、更なるデジタル化推進の加速やデジタルガバナンスの強化を目的として「DX本部」を設置、現在に至っています。このように大林組では、建設のデジタル化について早い段階から着目し、時代とともに自らの在り様を変革させながら、その時代の最前線のデジタル技術を建設業に活かす手法を求めてきたという歴史があります。

BIMへの対応|これまでの歩み

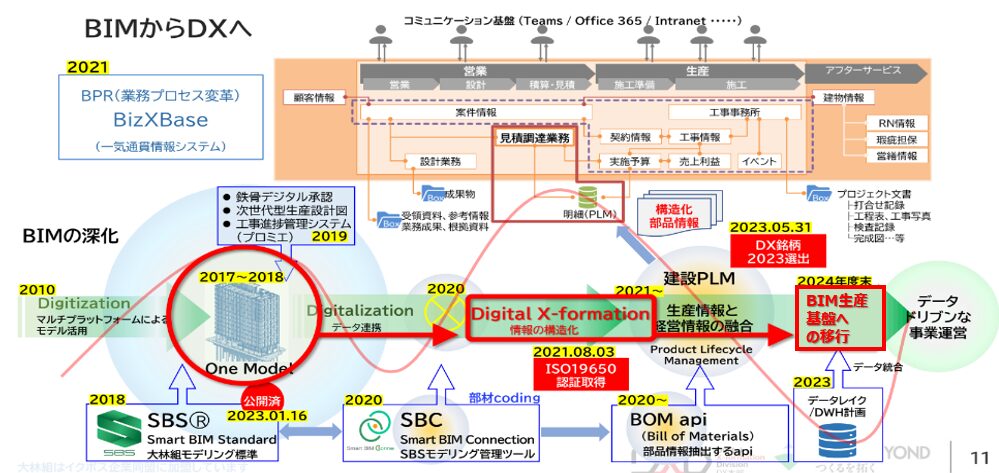

前述の通り大林組では、2010年にBIM推進室を設置し、これまで継続してBIMの有効性を追求してきました。その中でも前半の2011年から2017年に掛けては、対象のプロジェクトごとにBIMの利用目的を決め、そのためのBIMモデルを作成するというスタイルを採っていました。振り返って、この時代は「部分最適BIMの時代」であったと位置付けています。

しかしこのような個別最適なBIMを経て、いわゆる「繋がらないBIM(*)」の問題が浮き彫りとなり、個別のBIM利用では大幅な効率化にはつながり難いことを認識しました。つまり根本的な業務効率化を進めるためには「全体最適なBIMのあり方の追求が必要」であり、それは繋がるBIM、すなわち「BIM一貫利用」が必要である、との結論に至ったのです。

そこで、本格的な一貫利用BIMを目指す体制とするため、2019年にそれまでのBIM推進組織であったPDセンターをiPDセンターに改組しました。そして、BIM一貫利用のためには、関係者の誰もが理解できて利用できる建設情報が必要となるという認識から、BIMモデルの標準化を目指して「Smart BIM Standard® (SBS)」というBIMモデリング標準を定めることとし、このSBSをコアとした当社のBIMの在り様を模索し続けています。

次回以降にご紹介いたしますが、最近では、SBSベースで構築されたBIMモデルや情報DBに入力されている建設情報を利活用する取り組みとして、「鉄骨デジタル承認」や「次世代型生産設計図」、ビジュアルプロジェクト管理システム「プロミエTM」等の開発推進、またSBSモデリング管理ツール「Smart BIM ConnectionTM(SBC)」の開発などを進めています。

BIMからDXへ

さてご紹介の通り当社は1979年にデジタル化対応、そして2010年にBIM対応を開始、その後これらの融合を図り歩を進めてきましたが、2020年頃には建設DXの在り様を追求する活動に主軸が移ってきました。2021年のISO19650認証取得を皮切りに、今は単にデジタル技術・BIM技術を従来業務に適用するだけではなく、データを基盤とした業務の在り様への変革を模索しています。また、実際のプロジェクトで得られる生産情報を、経営判断の基となる経営情報に融合させることを意図した枠組みの構築を行っています。

現在の当社のDX推進における最大の目標は「2024年度末のBIM生産基盤への移行」です。生産情報と経営情報が融合した、データドリブンな事業運営の実現を目指しています。

まとめ

大林組は130年以上の歴史があるゼネコンですが、常に新しい技術変革を続けています。部分最適BIMの時代を経て、現在では本格的な一貫利用BIMを目指す体制に変革しているのが特徴です。さらに「BIM生産基盤への移行」を目指した取り組みが進められており、今後が期待されます。連載第2回では、大林組が考える建設DXについてご紹介します。