BIMの民主化とはなにか?──BIM環境構築のための投資コストとコストダウンの可能性に関する考察

目次

デジタル建築革命の分水嶺で問われる本質

建築業界を席巻するデジタル変革において、Building Information Modeling(BIM)は単なるツールの枠を超えた存在となっている。プロジェクト全体のライフサイクルを統合し、人工知能による設計自動化と仮想現実技術の融合により、2025年のBIMは建築の概念そのものを再定義しつつある。

しかし、この技術革新の恩恵は誰に届いているのだろうか。現在の高額な導入コストは、明らかに大企業に有利な構造を生み出し、中小企業、零細事業者、個人デザイナーを排除する壁として機能している。この現実が提起するのは、技術の価値と社会的公平性をどう両立させるかという根本的な問いだ。

「BIMの民主化」——この言葉は近年、業界内で頻繁に語られるようになった。しかし、その実態は曖昧で、しばしば単純な価格問題に矮小化されがちだ。真の民主化とは何を意味し、それはどのような条件のもとで実現されるのか。本考察では、この問いに対する答えを、企業規模別の詳細なコスト分析と、技術アクセシビリティの多角的検証を通じて導き出そうとしていく。

BIMの民主化とはなにか?——包括的変革への理解

「BIMの民主化」を正しく理解するためには、この概念がソフトウェアの価格低下という単一の要素に還元されるものではないことを認識する必要がある。民主化とは、本来であれば限られた層にのみアクセス可能だった高度な技術や知識が、より広範囲の人々や組織にとって利用可能となる包括的な変革プロセスを指す。

BIMの民主化とは、以下の4つの相互依存的な要素によって実現される複合的な変革だ。

経済的アクセシビリティの実現

年間売上高に占めるBIM導入コストの比率が、企業規模に関係なく一定の範囲(例:年間売上の1〜3%以内)に収まる状況の実現。これにはソフトウェアの価格低下が不可欠な要素として含まれるが、それと同時にハードウェアコストの適正化、運用コストの最適化、投資回収期間の短縮なども必要となる。

技術的アクセシビリティの向上

複雑な技術的知識を持たない利用者でも、直感的な操作により基本的なBIM機能を活用できる環境の整備。これにはユーザーインターフェースの改善、クラウドベースのサービス提供、AIアシスト機能の充実などが含まれる。ソフトウェアの価格低下だけでは、技術的な使いやすさは保証されない。

教育的アクセシビリティの拡充

BIMスキル習得のための教育機会が、地理的制約や経済的制約に関係なく提供される状況の確立。オンライン学習プラットフォーム、無料教材、地域の職業訓練プログラムなどを通じて、誰もが必要なスキルを身につけられる環境の整備が必要だ。

競争環境の健全化

BIMツールの選択肢が豊富に存在し、ベンダー間の健全な価格競争により、イノベーションが促進されると同時にコストが適正化される市場構造の実現。これは単純な価格競争を超えて、機能の多様性、サービス品質、サポート体制などを含む総合的な競争環境の構築を意味する。

ソフトウェアコストダウンの不可欠性

この4つの要素の中で、ソフトウェアのコストダウンは民主化実現のための不可欠な前提条件だ。なぜなら、現在の高額な価格設定は、他の3つの要素が改善されても、依然として多くの潜在的利用者を排除し続けるからだ。

具体的には、年間約44万円のRevitライセンス費用は、年商2,000万円の中小企業にとっては売上の2.2%、年商500万円の零細企業にとっては売上の8.8%を占める。この負担格差は、技術的に使いやすいツールが開発され、充実した教育プログラムが提供され、競争的な市場環境が整備されても、根本的な参入障壁として機能し続ける。

したがって、ソフトウェアのコストダウンは「BIMの民主化そのもの」ではなく、「民主化を実現するための不可欠な構成要素」として位置づけられる。価格の適正化により経済的アクセシビリティが向上して初めて、技術的・教育的・競争的側面での改善が真の意味を持つ。

BIM環境構築の投資構造——コストの実態と最適化の課題

BIM環境構築における投資構造を詳細に分析すると、ソフトウェアライセンス費用が全体コストに占める比重の大きさが明らかになる。この構造的問題の解決なくして、民主化の実現は不可能だ。

Autodesk Revitの年間サブスクリプション約44万円(月額約4万円)は、建築・エンジニアリング・建設業界におけるデファクトスタンダードとしての地位を確立している。同ソフトに搭載された人工知能による設計自動化機能やクラウド連携システムは、配管や構造要素の衝突検出を自動化し、設計ミスを最大20%削減する実績を誇る。しかし、これらの先進機能の価値は、それを活用できる事業者が限定されている現状では、業界全体の生産性向上に寄与していない。

民主化の観点から重要なのは、高度な機能の価値を否定することではなく、その価値にアクセスできる事業者の範囲を拡大することだ。現在の価格構造では、年間数千万円の売上を持つ企業でなければ、BIMの恩恵を持続的に享受することは困難だ。

Graphisoft ArchiCADは、サブスクリプション版年間約35万円、永続ライセンス約59万円からという価格設定で、特にMac環境での柔軟性を求めるクリエイティブ層に支持されている。しかし、この価格帯でも多くの個人事業者や零細企業にとっては高い壁となっている。

ハードウェア投資(30〜80万円/台)、周辺機器(15〜30万円)、教育費用(30〜500万円)などを含めた総投資額は、ソフトウェアライセンス費用の適正化が実現されて初めて、合理的な投資判断の対象となる。現状では、ソフトウェアコストの高さがハードウェアや教育への投資意欲を削ぐ構造的問題が存在している。

民主化実現のためには、オープンソースの代替ツール(BlenderのBIMアドオンなど)や新規参入企業による競争激化が、価格を10〜20%引き下げる可能性を現実のものとする必要がある。補助金制度は初期投資の負担軽減に有効だが、継続的なサブスクリプション費用の問題を根本的には解決しない。価格構造の抜本的見直しが実現されなければ、中小企業や個人事業者の持続的な参入は困難となり、業界全体の創造性と多様性向上という民主化の本来の目的は達成されない。

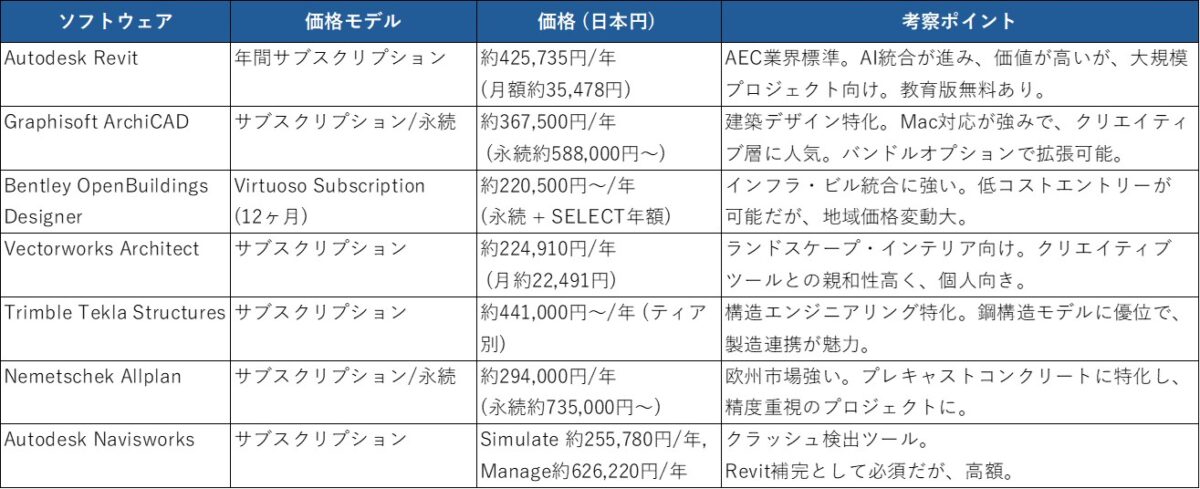

BIMソフトウェア市場の価格構造——民主化阻害要因の詳細分析

2025年のBIMソフトウェア市場における価格構造は、民主化実現に対する最大の障壁として機能している。サブスクリプションモデルが主流となり、月額約2万円〜7万円、永続ライセンス約29万円〜88万円という高価格帯で推移している現状は、技術の恩恵を受けられる層を大幅に制限している。

Autodesk Revit

年間サブスクリプション約44万円(月額約4万円)。建築・エンジニアリング・建設業界の標準的地位を確立し、人工知能統合による付加価値は確実に存在する。しかし、この価格設定は明らかに大企業向けに最適化されており、民主化の実現を阻む主要な要因となっている。技術的価値の高さと価格の妥当性は別の問題として捉える必要がある。

Graphisoft ArchiCAD

サブスクリプション約35万円/年(永続ライセンス約58万円〜)。建築デザインに特化し、Mac対応の柔軟性が強みとなっているが、この価格帯では個人事業者の継続的利用は現実的ではない。クリエイティブ分野での民主化実現には、価格の大幅な見直しが不可欠だ。

Bentley OpenBuildings Designer: Virtuoso Subscription

(12ヶ月)約22万円〜/年。相対的に低価格であることは評価できるが、それでも多くの零細企業や個人事業者にとっては高い壁となっている。民主化の観点からは、さらなる価格適正化が求められる。

Vectorworks Architect

サブスクリプション約22万円/年(月額約2万円)。ランドスケープやインテリアデザイン分野での活用可能性は高いが、ギグエコノミーの担い手である個人事業者が気軽に導入できる価格帯ではない。

Trimble Tekla Structures

サブスクリプション約44万円〜/年。構造エンジニアリングに特化した高度な機能を提供するが、高額設定により利用者が大企業に限定される構造は、業界全体の技術水準向上を阻害している。

Nemetschek Allplan

サブスクリプション約29万円/年(永続ライセンス約73万円〜)。欧州市場で強い地位を持つが、日本市場での民主化実現には価格戦略の根本的見直しが必要だ。

サブスクリプション(Simulate約25万円/年、Manage約62万円/年)。大規模プロジェクトには必須のツールでありながら、高額設定により中小企業での標準化が進まない。これは業界全体のプロジェクト品質向上を阻む構造的問題である。

これらの価格分析から明らかなのは、現在の市場構造が民主化の実現を構造的に阻んでいることだ。各ソフトウェアの技術的価値や機能の優位性は認められるものの、その恩恵を享受できる層が限定的である限り、BIM技術の社会的価値は最大化されない。

民主化実現のためには、ソフトウェア企業の価格戦略の抜本的見直し、オープンソース技術の積極的推進、政府による市場介入などが必要だ。技術革新と価格適正化が同時に進行することで、初めて真の民主化への道筋が見えてくる。

企業規模別導入シミュレーション——現実的コストと民主化への道筋

大企業:スケールメリットと民主化推進への責任

大手建設会社では、BIMはすでに業務の標準装備に近い位置づけとなっている。導入率76%を超える現状は、これらの企業にとってBIMが必須のインフラになっていることを示している。しかし、大企業の成功事例が民主化に与える影響について、より深く考察する必要がある。

投資シミュレーションでは、ソフトウェアライセンス10〜20席分(Revit年間約44万円/席とし442〜884万円)、高性能ワークステーション同数(Intel i9 CPU、32GB RAM、RTX GPU搭載で50万円/台、総額500〜1,000万円)を含めて、総投資額は2,545〜4,140万円規模に達する。この規模の投資により実現される生産性向上──施工ミス15%削減、プロジェクト期間短縮──は確実な成果として評価できる。

しかし、民主化の観点から重要なのは、大企業の投資効果が業界全体にどのように波及するかだ。現在の構造では、大企業が高度なBIM技術を活用して競争優位性を確保する一方で、下請けの中小・零細企業は従来の手法に留まるという格差が拡大している。これは業界全体の底上げではなく、技術格差の固定化を招く。

民主化実現のためには、大企業が自社の競争優位性を維持しながら、同時に業界全体の技術水準向上に貢献する戦略が必要だ。具体的には、オープンAPIの公開、低価格版BIMツールの開発支援、中小企業向けの技術教育プログラム提供などが考えられる。

スケールメリットを活かした価格交渉力を持つ大企業が、ソフトウェア企業に対して民主化促進を働きかけることは、市場構造改革の重要な推進力となり得る。大企業の社会的責任として、BIMの民主化推進への積極的関与が期待される。

中小企業:補助金活用と自立的導入の両立

中小企業では、大企業と比較してBIM導入が進みにくい現状があるが、2025年の補助金制度がこの状況を改善する可能性を秘めている。しかし、補助金依存による短期的解決と、民主化による根本的解決を明確に区別する必要がある。

国土交通省の「建築GX・DX推進事業」などにより、ソフトウェア導入費や研修費の半額以上(最大450万円)がカバー可能となっている。投資シミュレーションでは、総額369〜773万円の投資が補助金適用により184〜386万円に圧縮される計算だ。

この補助金制度は確実に中小企業のBIM導入を促進するが、民主化の本質的解決とは異なる。補助金は時限的な政策支援であり、持続的な事業運営の基盤とはなり得ない。真の民主化が実現すれば、補助金に依存することなく、中小企業が自立的にBIMを導入・運用できる環境が整備される。

中小企業にとっての民主化の価値は、単なるコスト削減を超えて、大企業との競争条件の平等化にある。現在の価格構造では、技術的能力ではなく資金力によって競争の勝敗が決まる側面が強い。民主化により技術アクセスの平等が実現されれば、中小企業本来の強み──柔軟性、専門性、地域密着性──が競争力の源泉として機能する。

VectorworksやAllplan(約29万円/年)などのミドルレンジ製品の選択も、現状では「妥協的選択」の側面が強いが、民主化が進展すれば「戦略的選択」として位置づけられる。価格適正化により選択肢が拡大し、各企業の特性に応じた最適なツール選択が可能となる。

零細企業:生存戦略から成長戦略への転換

零細企業では、予算と人員の制約によりBIM導入のハードルが特に高い現状がある。しかし、この困難は必ずしも規模の小ささに起因するものではなく、現在の価格構造が小規模事業者を排除する設計になっていることが主要な原因だ。

投資シミュレーションでは、総額125〜319万円の投資が補助金適用により62〜160万円に圧縮される。無料ツール(Blender BIMアドオン)活用により50万円以内での導入も理論的には可能だが、これらの選択肢は機能的制約や技術的難易度の高さにより、実用性に限界がある。

民主化が実現した場合の零細企業への影響は、単なる導入コスト削減を超えて、事業モデルの根本的変化をもたらす。現在は大企業の下請けとして限定的な役割を担うことが多い零細企業が、独自の専門性と創造性を武器として、より大きなプロジェクトに直接的に貢献できる可能性が開ける。

地方の工務店が国際的なサステナブル建築プロジェクトに地域材料の知識で貢献する、伝統工法の職人集団が現代建築の構造設計に技術的示唆を提供する──こうした可能性は、BIMの民主化によって現実のものとなる。

重要なのは、零細企業におけるBIM活用が「生存のための最小限の対応」から「成長のための戦略的投資」へと性格を変えることだ。民主化により経済的負担が軽減されれば、零細企業は本来の創造力を技術革新に振り向けることができる。

個人事業者:ギグエコノミーの新たな可能性

フリーランス建築士や個人デザイナーにとって、BIMの民主化は働き方そのものを変革する可能性を秘めている。現在の投資シミュレーション──総投資105〜140万円──は、個人事業者にとって相当な負担だが、民主化により劇的に軽減される可能性がある。

個人事業者にとっての民主化の意味は、技術アクセスの平等化による競争環境の公正化だ。現在は大規模な設計事務所でなければ活用できない高度なシミュレーション機能や3次元モデリング技術が、個人レベルでも利用可能となることで、創造性と技術力による純粋な競争が実現される。

Vectorworks(約22万円/年)などの比較的低価格なプランでも、年収300万円のフリーランスにとっては年収の7.5%を占める重い負担だ。民主化による価格適正化は、この負担を年収の1〜2%程度まで軽減し、個人事業者の持続的なスキル向上を支援する。

重要なのは、民主化がもたらす個人事業者の創造性解放だ。現在は技術的制約により実現できないアイデアが、適正価格のBIMツールにより形にできるようになる。これは単なるツールの普及を超えて、建築業界全体のイノベーション源泉の多様化を意味している。

国際的なフリーランス市場での競争力向上も、民主化の重要な効果だ。世界各地の個人デザイナーが同等の技術基盤を持つことで、地理的制約を超えたコラボレーションが促進され、グローバルな建築プロジェクトへの参画機会が拡大する。

民主化実現への道筋——包括的変革とコストダウンの戦略的意義

BIM投資は、データ駆動型建築の未来への戦略的賭けである。しかし、真の民主化実現には、コストダウンを含む包括的なアプローチが必要だ。本考察を通じて明らかになったのは、ソフトウェアの価格適正化が民主化の他の構成要素と相互作用することで初めて、真の変革が実現されるという事実である。

民主化の完成形——技術革新と社会変革の融合

BIMの民主化が完全に実現された世界では、企業規模や地理的位置、経済的条件に関係なく、すべての建築関係者が等しく高度な技術の恩恵を受けることができる。この状態は、単純な価格低下だけでは達成されない。

技術格差の解消による創造の平等化が実現すると、零細企業の一人建築士が大手ゼネコンと同じレベルの3次元モデリングや構造解析を行える環境が整う。現在は大企業のみが活用できる高度なシミュレーション機能──地震応答解析、エネルギー効率最適化、ライフサイクルコスト計算──が、すべての規模の事業者にとって日常的なツールとなる。重要なのは、この技術的平等が創造性とアイデアによる真の競争を促進することだ。

プロジェクト参加構造の民主化により、大規模プロジェクトにおける従来の縦割り下請け構造が根本的に変化する。情報格差による階層的関係ではなく、技術的貢献度による水平的なパートナーシップが主流となる。地方の専門工務店や伝統工法の職人集団が、国際的な大型プロジェクトに対して独自の技術的価値を提供し、対等なコラボレーターとして参画する環境が生まれる。

地域建築文化の再生と国際化は、民主化の重要な副次効果だ。各地域の気候条件、材料特性、伝統的工法がBIMシステムに統合され、科学的根拠に基づいた地域適応型設計が小規模事業者レベルでも実現される。同時に、これらの地域知識がグローバルな建築コミュニティで共有され、国際プロジェクトに地域の智慧が活かされる循環が生まれる。

イノベーションの多様化と加速は、民主化の最も重要な成果の一つだ。現在のBIMイノベーションは主要ソフトウェア企業の研究開発に依存しているが、民主化により無数の中小・零細事業者や個人開発者がイノベーションの担い手となる。建築現場の実際的な課題に直面している小規模事業者の創意工夫が、従来の発想を超えた革新的なソリューションを生み出す。

サステナビリティの全面展開により、持続可能な建築設計が全建築プロジェクトの標準となる。現在は大規模プロジェクトに限定されている環境負荷シミュレーション、再生可能エネルギー統合設計、廃棄物最小化計画などが、住宅や小規模商業施設を含むすべての建築プロジェクトで標準化される。これにより、建設業界全体の環境負荷が劇的に削減され、気候変動対策への実質的な貢献が実現される。

ソフトウェアコストダウンの戦略的重要性

この包括的な民主化ビジョンの実現において、ソフトウェアのコストダウンは他のすべての要素を支える基盤的役割を果たす。現在の高額な価格構造──平均年額29万円〜44万円──は、他の改革要素がどれほど進展しても、多くの潜在的利用者を排除し続ける構造的障壁として機能する。

技術的使いやすさが向上し、充実した教育プログラムが提供され、競争的な市場環境が整備されても、基本的なソフトウェアアクセスのコストが高額である限り、民主化は実現されない。逆に、適正な価格設定が実現されれば、他の改革要素の効果が最大化され、相乗効果により民主化が加速する。

段階的実現への現実的アプローチ

民主化の完全な実現は一朝一夕には困難だが、段階的なアプローチにより着実に前進することは可能だ。第1段階では、基本的なBIM機能に特化した低価格ツールの普及により、中小・零細企業の参入障壁を下げる。第2段階では、クラウドベースのサービスモデルにより、高度な機能を必要な時だけ利用できる従量課金制を確立する。第3段階では、オープンソースコミュニティとの連携により、基本的なBIM環境の完全無料化を実現する。

各段階において、ソフトウェアの価格適正化は不可欠な推進力となる。価格競争の促進、新規参入の支援、オープンソース技術の活用──これらすべてが、民主化という大きな目標に向けた戦略的要素として機能する。

大企業はスケールメリットと社会的責任の両立により業界全体の牽引役を、中小企業は補助金活用から自立的導入への移行により競争力強化を、零細企業は生存戦略から成長戦略への転換により創造性発揮を、個人事業者はギグエコノミーでの新たな価値創造を目指している。しかし、これらすべての目標達成において、ソフトウェアの価格適正化は共通の前提条件だ。

周辺設備とソフトウェアのモジュラー化による運用柔軟性の向上、人工知能機能とコスト効率の両立、国際競争と国内市場保護の適切なバランス──これらの課題すべてに、価格適正化が関与している。

賢明な戦略により、BIMの真の価値を業界全体で共有する時が来ている。民主化が実現すれば、あらゆる規模の事業者が平等に参加し、それぞれの専門性と創造性を発揮できる持続可能な未来が待っている。ソフトウェアの価格適正化を含む包括的改革の進展により、業界の多様性が爆発的に拡大し、環境負荷削減と効率化の加速が現実のものとなるだろう。

この変革は単なる技術普及を超えて、建築業界全体のパラダイムシフトを意味している。オープンソースコミュニティの活動、新規参入企業による競争促進、既存大手企業の価格戦略見直し、そして政府による適切な市場介入—これらすべてが相互作用することで、真の民主化が実現される。その結果として生まれるのは、創造性とサステナビリティが両立し、すべての建築関係者が技術革新の恩恵を平等に享受できる、これまでにない建築の未来図だ。

BIMの民主化とは──技術アクセスの平等化による建築業界の構造的変革だが、終着点ではない

「BIMの民主化とはなにか?」という問いに対する答えは明確だ。それは、技術アクセスの平等化による建築業界の構造的変革である。しかし、この答えは同時に新たな問いを生み出す。

民主化は終着点ではなく、むしろ次なる技術革新への出発点だ。すべての建築関係者がBIMを当然のツールとして使いこなすようになったとき、真のイノベーションが始まる。現在は大企業の研究開発部門に限定されている技術実験が、世界中の個人デザイナーや零細企業によって同時並行的に展開される世界を想像してみよう。

民主化された環境では、建築の創造プロセスそのものが変貌する可能性が高い。人工知能がより高度化し、量子コンピューティングが実用化されれば、現在のBIMは過渡期の技術に過ぎないかもしれない。分子レベルでの材料設計、気候変動への動的適応、さらには宇宙空間での建築──こうした次世代の課題に対応するツールは、民主化されたBIMエコシステムから生まれる可能性が高い。

注目すべきは、民主化により生まれる「創造の多様性」だ。大企業の論理では採算性が疑問視される実験的アプローチが、個人や小集団によって探求される。その中から、現在の我々には想像もつかないブレークスルーが生まれるかもしれない。建築が単なる「建物を作る行為」から、「環境と人間の関係を再定義する創造活動」へと進化する可能性を、民主化は秘めている。

ソフトウェアの価格適正化は、この壮大な変革への第一歩に過ぎない。真の問いは、民主化された後の世界で、我々がどのような未来を建築するかということなのだ。

注釈:企業規模の定義

本記事における企業規模の分類は、中小企業基本法の定義に基づいている。

大企業

– 中小企業基本法の定義を超える規模の企業

– 製造業・建設業・運輸業その他:資本金3億円超または従業員300人超

中小企業

– 中小企業基本法に定義される企業

– 製造業・建設業・運輸業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下

零細企業

– 中小企業のうち小規模企業者

– 製造業・建設業・運輸業その他:従業員20人以下