「Catenda Hub」小山市中央清掃センター工事においてCDEを活用して関係者間の総合調整を成功に導く|深堀り取材【毎月15日・月末更新】

より効果的にBIMを活用するために、CDE (Common Data Environment) :共通データ環境が不可欠であるとの認識が急速に広がりつつある。CDEは、建設プロジェクトに関する全てのデータ、文書、コミュニケーションを管理するプラットフォームで、設計者、エンジニア、施工者などの異なる関係者間の協働を促進する。

本稿では、栃木県小山市中央清掃センターの第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事においてCDEを活用し、デジタル運用を成功に導いた事例を報告する。

同工事におけるデジタル運用の主軸は、建築物本体の設計施工を担う建設会社と、内蔵装置として建築物内部に焼却施設を設置するプラントメーカーとの間の総合調整にCDEとして注目を集める「Catenda Hub」を採用したことである。

建築物本体の中に焼却施設を収納する。建設会社とプラントメーカーという異業種ともいえる組織間で、3次元モデルを干渉チェックなどの合意形成に活用して、詳細な施工計画を可視化させ、工事関係者への周知や計画の妥当性などの確認に至る協働を実現している。

特定建設工事共同企業体として協働作業を中心的に担ったキーマンは、佐藤工業の古川早一郎氏(小山塩沢第2期作業所長)、同工事におけるデジタル運用を組織横断的に支援した青木信吾氏(技術センターSOUICT推進部)である。グローバルBIM社のコンサルタント、酒本明雄氏の支援活動も特筆できる。

目次

- プロジェクトの全データを一元管理するデジタルプラットフォームとして機能する「Catenda Hub」

- IFCを用いることでデータの相互運用性と効率的な協働作業を実現する「Catenda Hub」

- 建築物を「創る」設計と「建てる」施工を接続する総合調整に貢献する「Catenda Hub」

- 寸法・材料の種類・施工方法・設備の配置・安全基準などが明記される3次元施工モデル

- 焼却プラントと建築建屋の3次元モデルを合致+視認性を高めることで干渉チェック実現

- プラント側からの要望を確実に取り込んだ鉄骨一般図の承認などをBIMで行うことを決定

- 3次元の施工モデルによって干渉部分などの問題点を関係者全員で視認情報として共有

プロジェクトの全データを一元管理するデジタルプラットフォームとして機能する「Catenda Hub」

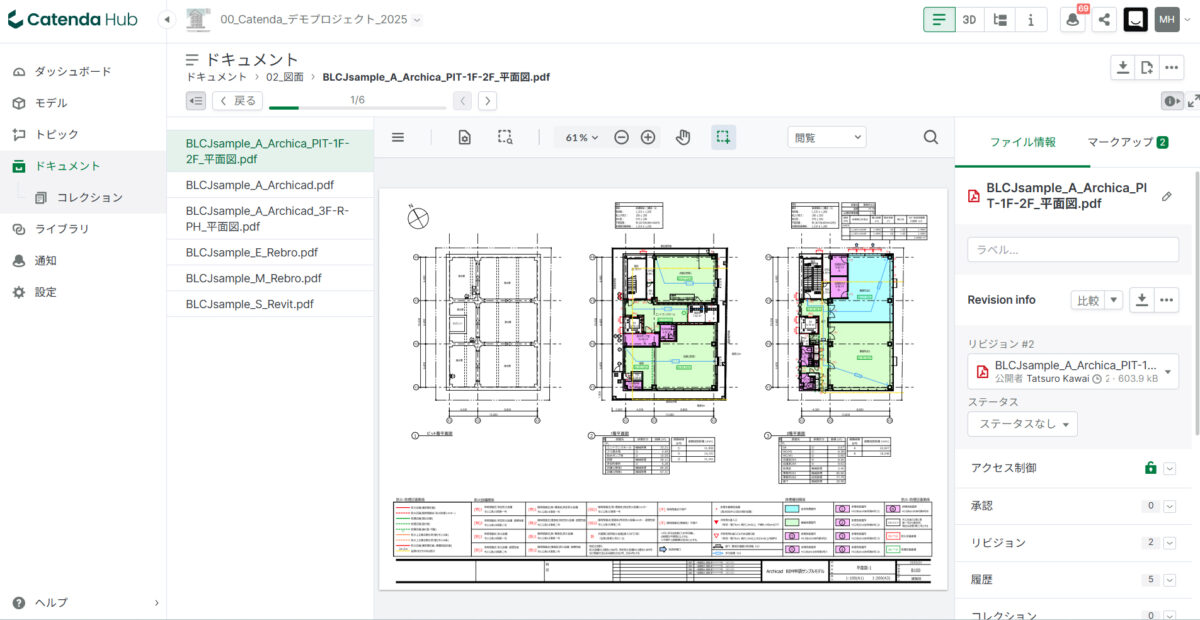

同工事のように、長期にわたり、複数の組織が関わり、BIMなどを用いてデジタル援用する際に、極めて重要な役割を果たすのがCDEとして注目を集めている「Catenda Hub」だ。「Catenda Hub」は、プロジェクトに関わる情報を一元的に管理し、関係者間の協働を促進するために重要な役割を果たす。

「Catenda Hub」は、設計者、施工者などの関係者が同一の情報にアクセスできるようにすることで、プロジェクトの透明性を高め、ケアレスミスを減少させることができる。具体的に、「Catenda Hub」は、プロジェクトに関連する全てのデータ(BIMモデル・設計図書・進捗報告・契約書など)を一元的に保存、管理するデジタルプラットフォームとして機能し、これによって関係者は必要な情報を一箇所で確認でき、情報の散逸を防ぐ。

IFCを用いることでデータの相互運用性と効率的な協働作業を実現する「Catenda Hub」

「Catenda Hub」がプロジェクトに関連する全てのデータを一元的に保存、管理するデジタルプラットフォームとして機能する際に、その中核をなすのがIFC(Industry Foundation Classes)だ。「Catenda Hub」は、IFCフォーマットを用いることで建設プロジェクトにおけるデータの相互運用性と効率的な協働を実現する。

データの相互運用性と協働の内容を列記する。

オープンBIM環境の提供を可能にする。「Catenda Hub」は、オープンBIMを前提としたプラットフォームで、IFCフォーマットを使用することによって異なるCAD/BIMソフトウェア間でのデータのやり取りを容易にする。一例として、RevitやArchicadなどのBIMソフトウェアから直接データをインポートし、プロジェクトに必要な情報を統合することができる。これによってプロジェクトの関係者はIFCデータを利用して情報を共有できる。

リアルタイムでデータ共有を実現する。ユーザーはIFCファイルをアップロードすることで3次元モデルをリアルタイムで確認・共有できるので、地理的、物理的に離れた関係者間でも迅速に情報を交換し、意思決定を行うことが可能だ。

IFCモデルの視覚化と管理を行う。「Catenda Hub」は、IFCファイルをモデルとして視覚化し、ユーザーが簡単にアクセスできるようにする。関係者はプロジェクトの進行状況を把握しやすくなり、問題点を迅速に特定して対処することができる。

データの一元管理を実践する。

「Catenda Hub」は、IFCデータを中核としてプロジェクトに関連する全ての情報を統合管理することによって情報の散逸を防ぎ、プロジェクト全体の透明性を向上させる。

コミュニケーションの履歴管理を実行する。

「Catenda Hub」は、プロジェクトにおけるコミュニケーションの履歴を管理する機能を持っており、合意形成の過程を明確に記録する。これによって不可抗力で発生するトラブルを防ぎ、プロジェクトの品質向上に寄与する。

BCF(BIM Collaboration Format)を活用している。「Catenda Hub」は、BCFフォーマットをサポートしており、プロジェクトの課題管理やコミュニケーションを効率化する。ユーザーは、モデル内で直接コメントを追加したり、問題を分析したりすることができる。

このように、「Catenda Hub」はIFCフォーマットを活用することで、建設プロジェクトにおけるデータの相互運用性を高め、効率的な協働を実現している。

建築物を「創る」設計と「建てる」施工を接続する総合調整に貢献する「Catenda Hub」

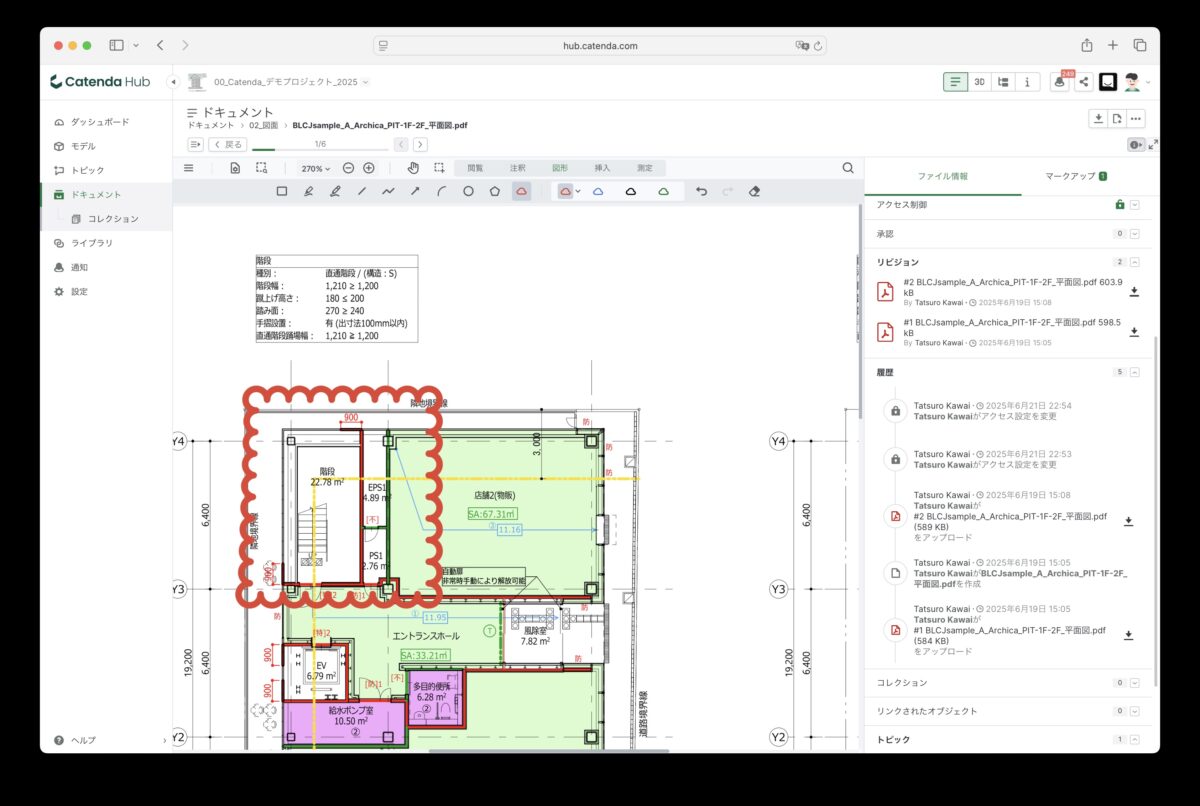

CDEとしての「Catenda Hub」を用いた総合調整について検証する。建築物を「創る」設計領域と「建てる」施工領域を接続する業務として施工図作成という職能がある。従来、施工図事務所が担っているのが設計情報を施工情報へと翻訳するべく、設計と施工を接続する総合調整という業務だ。それらの総合調整業務の遂行に「Catenda Hub」はデジタル運用によって貢献する。

総合調整は、施工図の作成とそれに伴う調整業務に関連した業務全般を指す。施工図は、設計図を基に施工に必須な詳細な情報を提供するもので、建設現場での作業を円滑に進めるために不可欠だ。施工図は、設計図が示す完成イメージを実際の施工手順に落とし込む役割を果たす。それよって施工者がどのように作業を進めるべきかを明確に指示する。

施工図には、以下のような情報が含まれる。第一には、施工に必要な実際の寸法や使用する材料の種類が示される。施工手順としては、各工程での作業手順や注意点が示される。干渉の回避のためには、他の工事との干渉を避けるための調整情報が示される。

総合調整の詳細な内容を見てみよう。図面の調整においては、設計図書や他の施工図との整合性を確認し、必要に応じて修正を行う。これによって異なる専門分野(構造・設備・内装など)の図面が一貫していることを保証する。

関係者間のコミュニケーションをコントロールする。設計者や施工者との打ち合わせを通じて、施工図に反映すべき変更点や新たな要件を把握し、図面に反映させる。これによって現場でのトラブルを未然に防ぐことができる。

施工管理をサポートする。現場監督や施工管理者と連携し、施工が計画通りに進むように支援する。施工中に発生する問題に対して迅速に対応できるように準備を整える。

効率的に品質管理を行う。施工図が正確であることを確認し、施工の品質を確保する。そこでは図面のレビューや承認プロセスが含まれる。

寸法・材料の種類・施工方法・設備の配置・安全基準などが明記される3次元施工モデル

BIMを積極的に援用する状況が進む中で、従来の2次元の施工図はBIMによる3次元の施工モデルへと進化している。それら3次元の施工モデルには、建築物を「建てる」施工領域において必須となる情報が明記されており、それらの情報を一元的に保存、管理するデジタルプラットフォームとして機能するのが「Catenda Hub」である。

BIMによる3次元の施工モデルに明記される具体的な情報を列記する。最も重要なのは建築物を「建てる」際に必須となる寸法だ。そこには、各部材の正確な寸法が記載されており、施工時に必要な寸法を明確に示している。それらには、壁の厚さ、ドアや窓の取り付け位置、仕上げの寸法などが含まれる。

施工者がどのように作業を進めるべきかを理解できるように、施工手順や施工方法が示されている。配管や配線のルート、取り付け方法などが含まれる。

設備についても詳細な情報が明記されている。電気、配管、空調などの設備の配置や接続方法が示されており、各システムがどのように統合されるかを理解するための情報が提供される。

安全基準の適合性も明記されている。耐震性や防火性などの建築物が満たすべき安全基準に関する情報も含まれている。これによって施工が法律や規制に準拠して行われることが保証される。

特に複雑な部位や重要な接合部については、詳細な3次元施工モデルが提供され、どのように施工するかを具体的に示す。

3次元の施工モデルは、設計モデルを基にして作成され、現場での作業をスムーズに進めるための重要な指針となる。正確な施工モデルがあることで施工ミスや手戻りを防ぎ、効率的な工事が実現する。

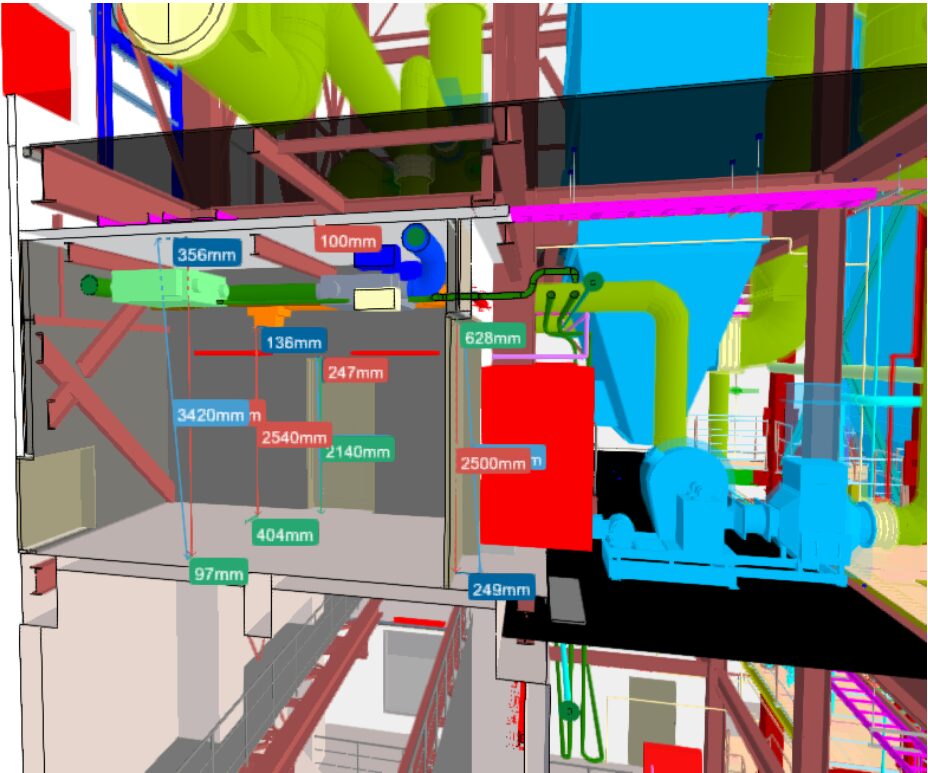

焼却プラントと建築建屋の3次元モデルを合致+視認性を高めることで干渉チェック実現

栃木県小山市中央清掃センターの第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事におけるデジタル運用の実際をみてみよう。

建築の側では、意匠設計においては、グラフィソフトのBIMソフト「Archicad」、構造設計ではオートデスクのBIMソフト「Autodesk Revit」を使用している。専門工事業者では、設備部門がNYKシステムズの設備専用CAD「Rebro」、電気部門は、ダイテックの設備設計専用CAD 「CADWe’ll Tfas」、ファブリケーターは、ドッドウエル ビー・エム・エスの鉄骨CAD/CAMシステム「S/F REAL4」(STEEL FABRICATION CAD/CAM SYSTEM)を使用している。建築建屋に収容する内蔵装置としての焼却プラントを製造、設置する荏原環境プラントでは、AVEVA社のプラント設計における3D CAD「AVEVA E3D Design(Everything 3D)」を使用している。

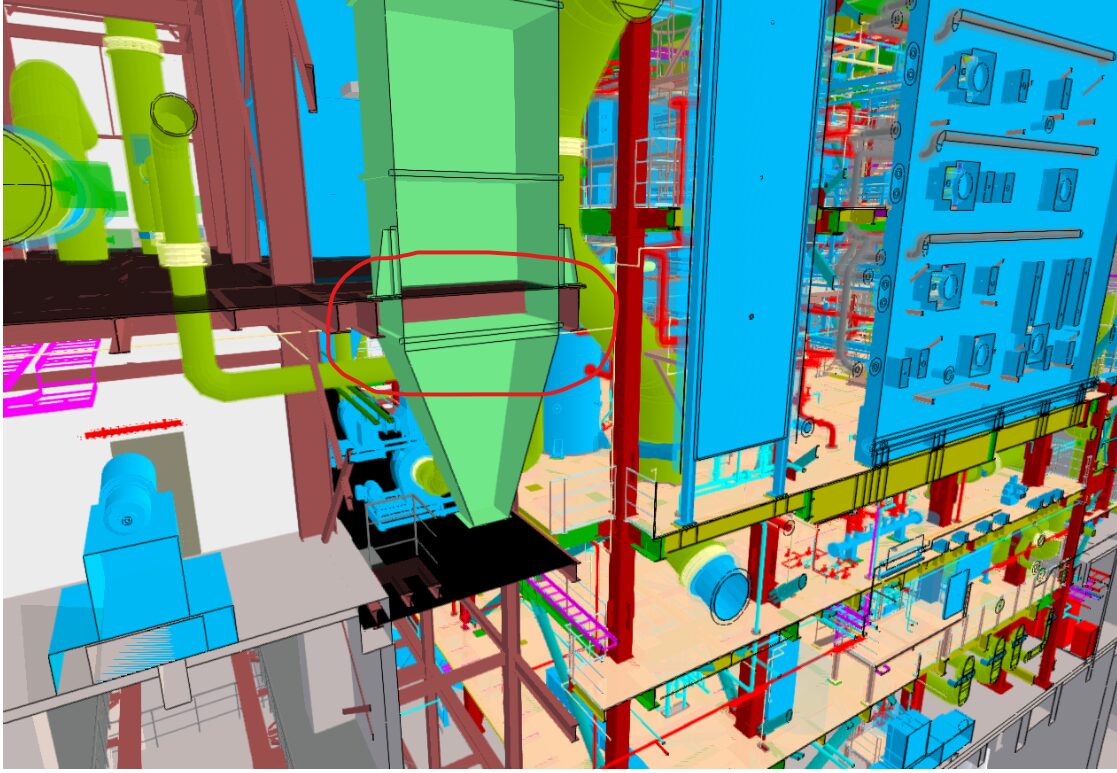

焼却プラントの3次元モデルと、それを収納する建築建屋の3次元モデルを合致させ、極めて視認性の高い3次元モデルによる干渉チェックを実現している。それを可能としたのは、IFCファイルによる共有のなせる技であり、プロジェクトに関わる関係者のあらゆるレベルでのコミュニケーションを司るCDE「Catenda Hub」の存在である。

従来、施工現場では、施工プロセスにおいて異なる専門分野の3次元モデルを統合し、干渉や不整合を確認するための「重ね合わせ会」を開いていた。「重ね合わせ会」では、意匠、構造、設備などの3次元モデルを重ね合わせることで、物理的な干渉や不整合を早期に発見するなど3次元モデルの修正や調整を協力して行い、施工効率を高めていた。

一方で、プロジェクトに関わる関係者が一堂に会して「重ね合わせ会」を行う必要があるなど時間的、場所的な制約も受けていた。それに対してCDE「Catenda Hub」を用いることで、リアルタイムでしかも常時、「重ね合わせ会」を開くことが可能となる。

プラント側からの要望を確実に取り込んだ鉄骨一般図の承認などをBIMで行うことを決定

CDE「Catenda Hub」を提供し、当該工事でのデジタル運用を全面的に支援したのはグローバルBIM社のコンサルタント、酒本明雄氏だ。佐藤工業においてデジタル運用を組織的に支援する役割を担っている青木信吾氏(技術センターSOUICT推進部)は、施工現場でのデシタル運用に積極的な古川早一郎氏(小山塩沢第2期作業所長)との交流を通して、当該工事でのコンサルをグローバルBIM社に依頼した。

当初は、工事工程表と抜粋した設計図書に基づき、鉄骨一般図承認までの期間の確認と、鉄骨一般図承認までに調整が必要な項目をピックアップし、BIMによる総合調整の実施想定期間と想定の調整会議回数を算出することからコンサルは開始された。それによってスケジュールのタイトさと調整必要項目の膨大さが明らかとなっていく。

併せて、過去にごみ処理場の案件に関わった酒本明雄氏の経験から、工事途中での変更や改造なども多く発生したこと。プラント機械搬入に伴って工事の進捗調整が頻繁に発生し、それら取り合いの工事調整が煩雑になっていたことなども明らかとなっていく。その結果、プラント側からの要望事項を確実に取り込んだ鉄骨一般図の承認などをBIMによって行うことが決定されていく。

3次元の施工モデルによって干渉部分などの問題点を関係者全員で視認情報として共有

ごみ処理場などのプラント工事においては、プラント設備を内蔵装置として建築建屋の中に確実かつ適切に収納することが最優先されるため、通常の建物とは工事進捗の順位や方法が異なっている。

建築建屋の設計モデルは、プラント側の要望を踏まえて佐藤工業側で作成したが、プラント側と全ての調整はしきれず、設計モデルに反映できない部分も発生した。それらは施工モデルによる総合調整前に、確実に設計モデル上で改善する取り決めとした。

施工モデルによる総合調整中は、変更や調整の内容を施工モデル優先または同時に反映させることとし、施工図は、二次的な成果物とした。それらリアルタイムかつ常時の調整作業に威力を発揮したのがCDE「Catenda Hub」である。

従来、2次元の施工図による重ね合わせ(干渉)チェックでは、高さ方向の情報を文字(数値)で記載し、その情報を確認しながら調整をするという方法であった。加えて、そこで問題があれば、そのつど断面図を作成、打ち合わせを行い、修正する方法であった。

一方で、3次元の施工モデルを用いることで、干渉部分などの問題点を関係者全員で、視認情報として共有でき、調整する内容についても随時、臨機応変に確定できるなど、3次元の施工モデルの優位性は共通認識となっていった。ここでも、それら共通認識の基盤となったのがCDE「Catenda Hub」である。