建設業の常識を越えて。|けんせつぴーあーるが描く発信の新しい価値とは

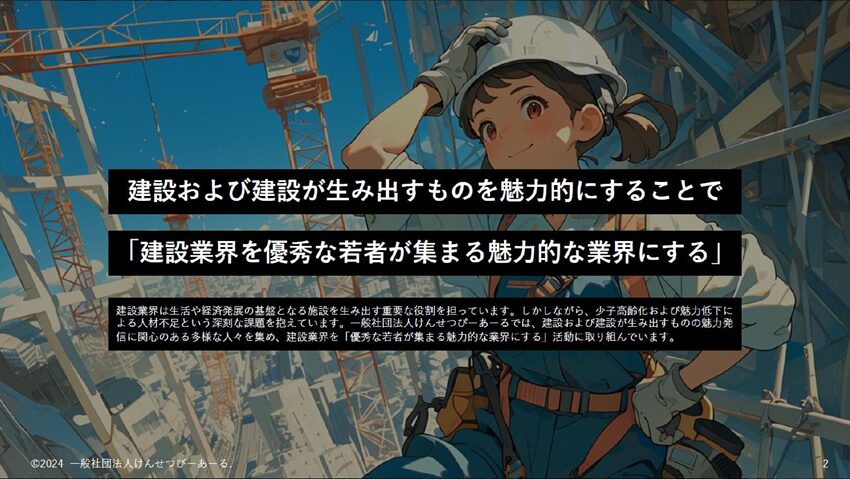

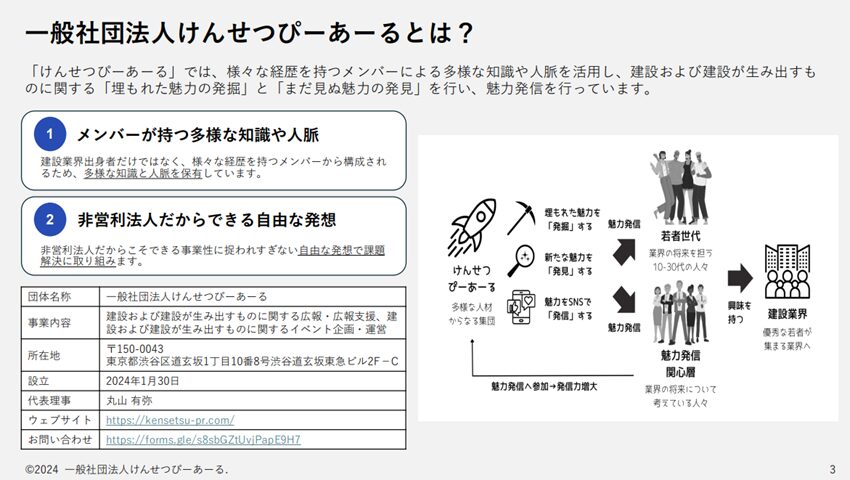

建設業の魅力を外へ伝える仕組みを模索し、2024年に法人化した一般社団法人「けんせつぴーあーる」。異業種との協働やイベントを通じて「建設×〇〇」の可能性を広げ、埋もれた魅力を発掘しています。

本稿では、けんせつぴーあーる理事の湯淺知英氏に立ち上げ背景から活動内容、課題、今後の展望までを伺いました。

プロフィール

湯淺知英氏 TOMOHIDEYUASA

2010年大林組に入社し、国内大規模土木現場にて現場監督を務める。2016年~2018年豪州マッコーリー大学にてMBA取得。2019年~2021年東京大学i-Constructionシステム学寄付講座共同研究員としてデジタルツインやデータ・システムの研究・開発。2022年~2025年、建設領域におけるDX推進、デジタルツイン開発及び普及のリーダーを務めた。現在は大林組を退職し、株式会社COMMONGROUND(コモングラウンド)の代表取締役CEOを務める。

若狭 僚介 氏(nat株式会社)

神奈川県横浜市出身。青山学院大学社会情報学部卒業後、市場調査会社にて事業会社や広告代理店の様々なマーケティング業務に従事。

2022年1月にnat株式会社に参画。セールス部門、マーケティング部門の責任者を経験した後、現在は社長室にてScanatの事業推進を横断的に担当。

けんせつぴーあーる立ち上げについて

—【若狭】ご経歴と一般社団法人けんせつぴーあーるの立ち上げ背景をお聞かせください。

【湯淺】湯淺知英と申します。私は2010年に大林組に入社し、首都圏の大規模土木現場で監督に従事しました。日々の現場業務を行う傍らで、将来の建設業の「あるべき姿」を空想し、それが「日々の業務や技術の延長線上にはないのではないか」と漠然ながら考えるようになりました。結果、2016年には、オーストラリアへの社費留学に手を挙げることになります。

ちなみに、この留学、「MBAは建設とは無関係だ」「現場経験を積む方が重要だ」との周りからのネガティブな意見も強く、その通りだと考えていたため、自分自身でも悩みました。そこで、当時の副社長へ直接相談に行きました。

意外にも「建設を学ばない期間」の重要性をご教授頂いたことで、決心が出来ましたね。以後は、より建設業界の外では何が起きているのかに目を向けるようになったといえます。

最終面談で執行役員には、求められてもいないのに「30年後の大林組」というビジョンや事業計画を提示し、建設の外、日本の外=グローバルで進む技術革新の潮流を踏まえ、大林組をどうすべきかを伝えました。

そして、結果的に、MBA留学はMBAを学ぶ以上に、ブロックチェーンやデジタルツインという言葉を勉強するまたとない機会となりましたね。今では当たり前となった建設DXや生産性改革を体系的に考え、かつ視野を広げる転機となっています。

2018年の帰国後は、日本で建設業の生産性向上施策「i-Construction」が始まっていました。その施策をリードする東京大学i-Constructionシステム学寄付講座の共同研究員として、2年間従事し、留学中の考えを実行に移す期間となりました。社内では、デジタルツイン開発のリーダーとなり、2025年大阪・関西万博で使用されるシステムを構築しています。

この過程で、日本建設業協会(日建連)の協調領域検討会という産業課題をゼネコン横断で議論する枠組みづくりに立上げから携わりました。個社単位での効率化や改善活動の延長では、産業全体の構造転換にはつながりにくいという限界も実感しましたね。

また、同時に、大手を中心とする建設会社や学術関係者と交流する中で、公式の場では言いづらい率直な問題意識や「もっとこうすれば建設業は変われるのではないか」というボトムアップの声が数多く存在することに気付けました。

こうした経験を経て、漠然とボトムアップを繋ぐ仕組みや座組が、将来の建設業のあるべき姿を実現するには必要ではないかと考えるようになりました。そんな中、同期だった現・代表理事の丸山氏と、建設の将来系に関心がある人が気軽に関われる組織を構想し、立ち上げたのが「けんせつぴーあーる」(当時の組織名は「OnePM」)です。

責任の重さがある一方で、社会に広く伝わる建設業の姿は限定的です。外部へ魅力を発信する仕組みが欠如していると痛感していました。そのため、「けんせつぴーあーる」では、発信に焦点を当てるというコンセプトにしています。

2023年に有志の勉強会を立ち上げましたが、標識なしでの活動は対外的なアピールも限定的であることから、2024年1月に社団法人化しました。産業の「内と外」を結び直し、建設の価値を再定義することが設立の根幹にあります。

—組織体制と会員の輪郭を教えてください。

非営利型の一般社団法人として設立し、理事陣は複線的なキャリアを持つ人材で構成しています。彼らが横断的なテーマを設定し、週次の理事会と月次の全体定例を通じて方針を調整しています。会員は2025年7月時点で30名以上に達し、ゼネコン出身者のほか、ディベロッパー、地域建設会社、ITベンダー、スタートアップ、知財分野の専門家など多様です。単なる人数の集合ではなく、それぞれが企画・広報・外部連携といった役割を担い、分野横断の知見を組み合わせる仕組みを重視しています。

けんせつぴーあーるの活用や取組内容、コミュニケーションとは

—なぜ「PR(パブリック・リレーションズ)」を中心概念に据えたのでしょうか?

建設業に従事する人々は、その仕事が持つ社会的意義や達成感を肌で理解しています。しかし、外部から見えるのは「完成した建物や道路」だけであり、過程の魅力や働く人の誇りは伝わりにくい現実があります。

だからこそ、外部の評価軸を取り込み、言語や表現手法を刷新する必要がありました。ビジネスとしての利益追求ではなく、個々の活動を持ち寄る集合体として運営しています。会社の看板に依存せず、立場を越えて集まることで、率直な意見交換や新しい発想が可能になります。「発掘」「発見」「発信」という三つの循環を軸に置き、見えない魅力を掘り起こし、新しい切り口で価値を提示し、社会に広げることを実践しています。

そのため、「PR=パブリック・リレーションズ」を旗印に据え、建設の価値を外部へ可視化する活動を中心に据えました。「建設×〇〇」と異業種を掛け合わせるのも、外の力を借りるという思想に基づいています。

―建設業の魅力をどのように定義しているのですか。

私たちが扱う「魅力」には二つの側面があります。1つは、業界内部に埋もれてしまっている魅力です。現場では高度な技術や工夫が日常的に行われていますが、当事者にとっては当たり前であり、外部から見たときの驚きに気づけないケースが多いですね。

もうひとつは、私たち自身もまだ知らない「新しい魅力」です。異業種の視点や外部の評価軸を取り込むことで初めて浮かび上がってくるものであり、両者を掘り起こすことが活動の原点になっています。

—活動はどのように設計して動いていますか?

活動は三層構造で進めています。まずは、異業種との協働を起点に据え、建設業界の枠を越えて外部のクリエイターや専門家を招き、新しい視点を取り込みます。

次に、対話や発見を企画・制作フェーズに落とし込み、記事や動画、トークイベントといった具体的なアウトプットを生み出します。現在は理事の寄付によって成り立っていますが、将来的には仮説検証型のプロジェクト等を通じて収益化し、スタートアップ的に事業を展開していくことも視野に入れている状況です。

そして、SNSやオンラインコミュニティで発信し、一般の人に届けることを指針としていますね。

—「建設×〇〇」のイベント例を挙げてください。

美容師との対話では「ヘルメットを被ったときの印象を前提にしたヘアスタイル」という新しい観点が浮かびました。現場の安全と個人の自己表現を両立させるもので、従来見過ごされてきたテーマでしたね。

アイドルとの協働では「ファンを惹きつける物語の構造」を建設プロジェクトの進行に重ね合わせ、現場プロセスを「ストーリー」として可視化する方法を模索しました。

ファッション分野との連携では「作業服の美学」を再設計し、現場での安全性とデザイン性を両立させる試みが生まれました。

メタバースや生成AIの専門家との連携では、建設空間のデジタル化やその技術開発に各社しのぎを削っていますが、「その過程作成されたデジタル化された仮想空間を別の目的で活用できないか」を議論しました。

単なるイベントではなく、建設業の新しい見せ方になるように活動しています。

—会員運営とコミュニケーションの頻度を教えてください。

内部運営では週次・月次の定例を基盤とし、外部発信の際は「誰にでも伝わる言葉」を原則に据えています。専門用語が先行しないよう校正を重ね、成果物はSNSの短文投稿から長尺記事まで多様なフォーマットを用意します。受け手の関心や理解度に応じて段階的に導くことで、幅広い層に響く発信を実現しています。

—集まっている会員はどういった方々が多いのでしょうか。

最初の立ち上げは、私と代表理事の丸山が中心でした。どちらも大林組出身ということもあり、まずは自分たちの知り合いから声をかけていったのが始まりです。そのため、初期のメンバーは、どうしても大手建設会社やその周辺で経験を積んだ方々が核になっていますね。しかし、現在はビジョンに共感頂いた地域建設会社の経営者や林業の会社の社長、ディベロッパー、スタートアップなど様々なバックグラウンドの方に参加して頂いています

地方の建設会社は、人口減少や事業承継の問題といった危機的な課題を抱えており、危機感から参画している方も多いですね。林業と建設を横断して地域に根ざした事業を展開している方もいて、地域性に基づいた課題感が強い点が特徴です。

また、ディベロッパーも重要な参加者層です。建設は、単に施工プロセスだけで完結するものではなく、設計から始まり、完成後の維持管理を含めて最終的に顧客へ価値を届ける一連のプロセス全体を含みます。

その意味で、施工を担うゼネコンはプロセスの一部であり、顧客に直接接するディベロッパーの存在は不可欠です。設計者や施工設計の専門家と並び、ディベロッパーを積極的に巻き込むことも大事にしています。

加えて、スタートアップやITベンダー、特許事務所の専門家など、建設業界の外から参加している方々もいますね。新しい技術や法的知見を持ち込み、既存の枠組みを超える視点を提供してくれる存在として歓迎しております。

全員が常に高い頻度で活動しているわけではありませんが、それぞれの関心や強みに応じて関与し、組織全体の厚みを形づくっています。

—既存のPRついてはどう考えていますか。

大きく二層構造がある気がしています。上場企業や大手ゼネコンが出す公式なPR系のものと、個人レベルで発信されるものです。

例えば、上場企業や大手ゼネコンの公式SNSは、どうしてもコーポレートブランディングを目的にした情報発信に寄りがちです。安全性や企業姿勢をアピールする上では重要ですが、生活者にとっての「建設の面白さ」や「現場のリアリティ」を伝えるには距離があります。

これに対し、個人の建設系YouTuberやTikTokerは、職人あるあるや親方文化といった身近なテーマを切り口にし、親しみやすく大量のフォロワーを獲得しています。建設系YouTuberのオフ会等、個人発信者の柔軟さや共感力には学ぶところが多いと感じていますね。

つまり、大企業と個人クリエイターとでは「誰に向けて」「どのように伝えるか」の重心が大きく異なります。けんせつぴーあーるでは、このレイヤーの差を前提に設計を変えています。

大企業のアカウントが担えない部分を、「個人発信やコミュニティとの連携で補い、逆に個人発信がカバーできない制度的・技術的な裏付けを団体として提供する」という、両者の強みを掛け合わせることでより多層的な発信が可能になると考えています。というか、目指したいです(笑)。

けんせつぴーあーるから見た発信の課題

—情報発信における業界固有の制約をどう捉えていますか。

建設業の最大の壁は「非公開性」です。現場写真一枚にしても、設計図や機密設備が映り込み、契約や規程で発信が制限される場合が多いのです。魅力の源泉が現場の工程にあるにもかかわらず、公開できないという矛盾が生じています。

ただし、この課題に対しては、初期段階から発注者・施工者・自治体の三者が合意し、公開範囲や加工基準をあらかじめ取り決める方策が必要になるかもしれません。また、AIによるマスキングやCG変換も補助手段として検討しています。

—社会側の理解不足や誤解にはどのようなものがありますか。

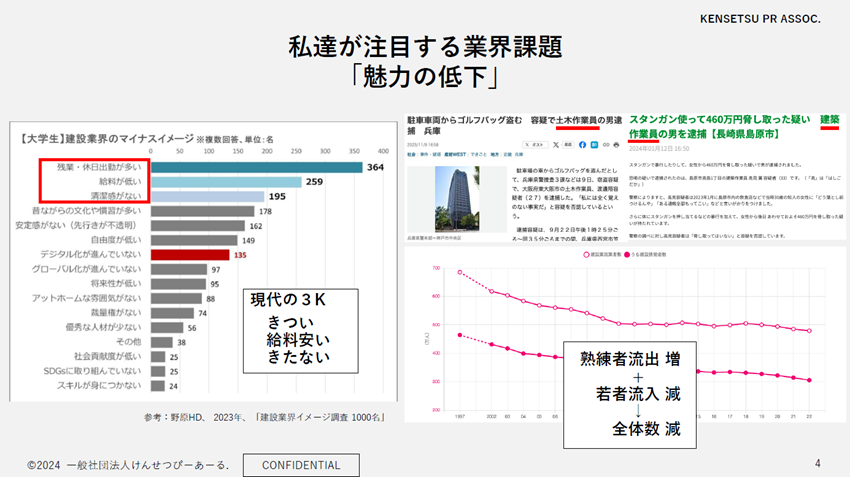

根深い構造的な誤解があると思っています。たとえば、通常の産業であれば、事件報道で「容疑者」の職業を細かく表記することは少ないのですが、建設業に関しては「土木作業員の男」などと、あえて職業を付記するケースが依然として見られます。悪意があってのことではないにせよ、社会全体に「建設=ネガティブ」という無意識の刷り込みが存在していることを示しています。

加えて、私たちが学生へのヒアリングを通じて認識していることは、「3K(きつい・汚い・給料が安い)」のイメージをやはり持たれていることです。確かに屋外作業や肉体労働の局面は存在しますが、業界全体に画一的にレッテルが貼られてしまうのは実態を反映していないといえるでしょう。

たとえば大手ゼネコンでは残業抑制や処遇改善が進んでおり、必ずしも「長時間労働・低賃金」という構図には当てはまりません。しかし、世間の共通認識としては依然「3K」で括られてしまい、若年層がITやAIエンジニアに憧れ、建設を敬遠する背景になっています。

そのため、建設業界は他産業と比べて「プラスの評価を積み上げる」のではなく、「マイナスを帳消しにするところから始めなければならない」というハンディを背負っています。だからこそ、けんせつぴーあーるは単に魅力を発信するのではなく、「誤解や偏見を解きほぐす」ことも重要な目的に据えています。

—コンテンツマーケティング上の難所は何ですか。

最も大きな課題は、優れた事例を横展開できない点です。建設業界では、施工フローやスキャンデータ、現場の記録は非常に説得力のある素材になります。しかし、それらは企業や発注者の資産であるため、二次利用や公開の許諾を得ることが難しく、広報やPRに活かせないケースが多いといえます。つまり、本来であれば「見せれば伝わる」コンテンツが豊富に存在しているのに、それが外部へ届けられないというジレンマを抱えている状態です。

私たちは、案件開始の段階から「広報可能性」を契約要件に組み込むことも大切では?と考えています。つまり、施工計画の策定と同時に、どの範囲で撮影や公開が可能か、どのような形で素材を生成・レビューしていくかを合意しておくということです。撮影後に調整するのではなく、企画の初期から「広報設計」を組み込むことで、後から制約に縛られない発信体制等が考えられます。

また、組織運営の観点でも難所があります。現在のけんせつぴーあーるの活動は理事や会員のボランタリー精神に依存しており、持続性に限界があります。資源を安定的に確保するには、建設会社や自治体との連携等が不可欠です。単なる寄付や支援に頼るのではなく、共催によって「発信を通じて社会的価値を創る」という共同の成果を設計することが今後はより重要です。

そして、建設業界は一般的な生活者にとって「馴染みが薄い」分野であるため、魅力的な事例が存在しても、文脈を補足しないと伝わりにくいという課題もあります。単にデータや記録を示すのではなく、外部の人が理解できる言葉やストーリーに翻訳し直すことも不可欠です。

今後の展望

—短期から中期にかけて、どのようなKPIや到達イメージを描いていらっしゃいますか。

短期的には、月次イベントを開催し、その中で得られた示唆を仮説検証につなげていくことをKPIとしています。活動が定常的に回り、外部の方との対話から実装まで結びつけられることが重要です。

中期的には、法人会員や教育機関との共催を広げ、イベントの参加者数やフォロワー数、法人会員数を段階的に引き上げていきます。最終的には、年間で数千人規模が参加する交流基盤を築き、SNSフォロワーも数万人規模に育てることを目標としていますね。

—人材やパートナーシップの面では、どのような強化をお考えですか。

現状では、発信力を高めるためにはPRの専門人材が不可欠だと感じています。編集や広報、SNS運営、データ解析といった分野に強い方と連携し、発信から効果測定までを短いサイクルで回す仕組みを整えていく予定です。

また、行政や教育機関と一緒に、学生や子どもに建設業を体験してもらえるプログラムをつくりたいと考えています。クリエイターやアーティストといった産業外の方々とも積極的に協業し、新しい見せ方を広げていきたいです。

—直近の取り組みやテーマについて、具体的にお聞かせいただけますか。

直近では、女性技能労働者の視点を継続的に取り上げ、現場における性別や立場の違いを踏まえた発信を重視しています。同時に、伝統技術と建設をつなげ、素材や道具、所作に宿る美学に光を当てる企画も進めています。

また、子どもや学生を対象にしたイベント等を通じて、地域社会との接点をさらに広げる予定です。これらの取り組みは、公式チャネルを通じて順次発信していきます。

—最後に、けんせつぴーあーるとして描いている「魅力の定義」を改めて教えてください。

私たちにとって魅力とは、「現場で培われた知や技が内側で自己満足的に評価されるのではなく、社会の理解や期待と結びついた状態」を指します。内部の納得だけで閉じるのではなく、魅力は外部の視点を取り込みながら価値を再定義し続けていくものです。

その更新を絶えず行っていく場を持ち続けることで、私が留学前にただ空想していた「あるべき姿」、建設の未来像を多様な人と一緒に描いていきたいと考えています。

まとめ–BuildApp編集部感想–

けんせつぴーあーるは、個社を超えた集合知によって建設の魅力を社会に翻訳する挑戦を続けています。異業種との協働や多層的な発信設計は、従来の建設広報にはなかった新鮮さを感じました。

課題を正面から捉えつつ未来像を描く姿勢に、業界を変革する確かな力を感じることができるでしょう。