BIMの本質は“全体最適”。| 野原グループ×日揮グループ が語る、日本の建設DXの未来

「BIMは導入している。だが、効果が出ない」――そんな声を、多くの建設現場から耳にする。図面ベースの慣習、分断された業務プロセス、契約形態の壁。DXを阻む要因は技術以前に、組織や文化の深層にある。

この現実を正面から見据え、BIMを“全体最適”の視点で活用しようとする企業がある。日揮グループと野原グループだ。

プラントと建屋、国内と海外。異なる領域を越境しながらデジタル変革を実践してきた日揮グループと建設DXのプラットフォームであるBuildAppを提供する野原グループ、2社の対話が実現。その言葉の端々から見えてきたのは、BIMは単なる設計ツールではなく、「人・組織・文化を巻き込んだ変革」であるという確信だった。

本鼎談には、日揮ホールディングス株式会社 執行役員CDO(Chief Digital Officer)を務める谷川圭史氏と、日揮グローバル株式会社でBIMやデジタルエンジニアリングの実務を牽引している津多秀和氏をお招きし、野原グループ代表の野原弘輔が集まり、各社の取り組みと現場視点から見たDXの現在地、そして未来の方向性について語り合った。

目次

プロフィール

谷川 圭史

日揮ホールディングス株式会社 執行役員CDO、シェアドバリュー事業ユニット部長

略歴:1995年 横浜国立大学大学院修士課程修了。日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)に入社。海外の石油・天然ガスプラントの構造エンジニアとして従事。2005年よりプラント安全設計の改革を主導し、世界で2隻目となる浮体式液化天然ガス設備(FLNG:Floating LNG)の安全設計を実現。2018年から洋上プラント事業開発を担うオフショアプロジェクト開発部長、2020年より日揮ホールディングスにて、データ活用による社会課題解決型事業開発を推進中。2022年4月に執行役員、2023年4月から執行役員CDOに就任、現職に至る。

津多 秀和

日揮グローバル株式会社 デジタルプロジェクトデリバリー部 DX技術探求グループ グループマネージャー 、一級建築士

略歴:2008年 The Glasgow School of Art修士課程修了。建築設計事務所勤務を経て、2012年 日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)に入社。医薬・医療、プラント施設の建築設計者として従事。2014年より医薬施設の設計でBIMに取組み始めて以来、設計業務に並行してデジタルテクノロジーを中心とした先端技術の探索を行いプロジェクトへの適用を主導。BIMは、協調領域という認識の元、国内外の企業とDXに向けた取組みを推進中。2020年に日揮グローバル株式会社に出向し、現職に至る。

1|なぜ今、BIM/DXに本気で取り組むのか

「デジタルは手段。私たちは、“産業の基盤を支える”という創業理念を、現代的に問い直しているんです」。

そう語るのは、日揮グループCDO(Chief Digital Officer)・谷川圭史氏。

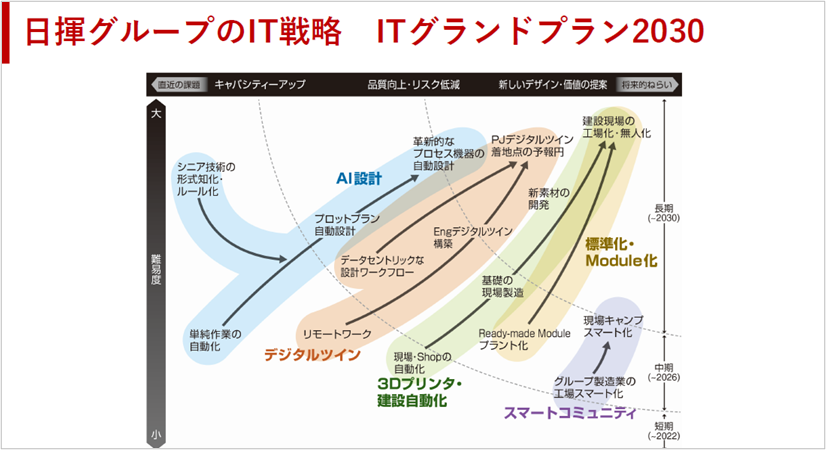

エネルギー・プラントを中心に、世界中でプロジェクトを展開する日揮グループにとって、複雑化する設計・調達・建設のプロセスをどう効率化し、価値あるアウトプットにつなげるかは大きな命題だった。その答えとして掲げたのが、2018年に策定した「ITグランドプラン2030」だ。

同プランの中核に位置づけられているのがBIMである。デジタルツインによって業務全体を一気通貫で“見える化”し、プロジェクト遂行の質とスピードを同時に引き上げる。この構想は、プラント業界で積み上げてきた3D設計技術と、それを建屋領域にも適用していこうとする現場の実践知から生まれている。

「国内では熟練職人の技術に依存する部分が大きく、かつてはBIMの必要性があまり感じられなかった。しかし今、人材不足が進む中で、業務の可視化や標準的なプロセスの再構築が急務になっている」と谷川氏は語る。

一方、野原グループもまた、同様の課題意識を持ってきた。建材流通から建設テックへと事業を展開し、モジュール建築やBuildAppなどの独自戦略を推進する中で、現場の非効率をいかに構造的に解消するかを常に考えてきたという。

野原グループは「BIMは“図面を描くための道具”ではなく、“現場の困りごとを解決するための考え方”であるべきだと思います。そのためには、モデルやツールの導入だけでなく、業務全体の流れを変えていく必要があるんです」。

BIM導入の議論の前に「現場の何が非効率で、どこに根本原因があるのか」を丁寧に洗い出すことが重要だと強調する。「たとえば“手戻り”や“情報の行き違い”のような現象は、日々の現場で当たり前になってしまっている。こうした現象をBIMというレンズを通して見直すことで、はじめて対処できるようになる」。

両社に共通していたのは、BIMやDXを“導入するもの”ではなく、“現場の苦しみに応えるもの”として捉えていた点だ。そこには、業界に根づいた非効率の構造や、日本特有の属人的な働き方への違和感と、それを超えていく意志がある。 「技術を入れて終わり」ではなく、業務や組織、働き方の“流れ”を変える。真のDXは、テクノロジーと人間の営みの間をつなぐ“再構築”にほかならない

2|国内と海外、建屋とプラント――BIM導入の前提がまったく違う

BIMがうまく機能する現場と、そうでない現場。その違いの背景には、技術ではなく「前提」の違いがあると津多氏は指摘する。

「海外では、政府主導でBIMの導入が進み、ガイドラインも整備されています。発注者からのBIM要求も明確で、プロジェクトの最初から“モデルありき”で進んでいく。一方、日本では図面ベースの業務、設計施工分離の習慣が根強く、業務プロセス、契約、遂行形態も分断されたままです」

この「前提の違い」は、建屋とプラントの差にも表れている。

プラントでは、従来から3D設計が進んでおり、モデルでの空間設計や機器配置、干渉シミュレーションが常識となっている。しかし建屋については2D設計が中心で、設計段階の空間調整が不十分なまま施工に移ることも少なくなかった。

「建屋も3Dモデルで設計しなければリスクが高まる。たとえば、設備、配管の取り合いで建屋との干渉が発生したり、施工中の手戻りが生じたりといった事態が現実に起こり得るからです。だから我々は、建屋とプラントの設計を同時に扱うプロジェクトで、BIMの適用を始め プラントと建屋の情報モデルを活用する“P×BIM”という実践を積み重ねてきました」(津多氏)

こうした実践について私は、「日揮のようにプラントと建屋を統合的に見る視点は、国内の建設業界においても今後より重要になる」とし、「われわれも工場建築やモジュール建築において、建屋の中に設備や物流、人の動線がどう絡み合うかを3Dで検討するようになってきた」と考えを伝えた。

「発注者側の要求が明確でないからこそ、施工者側が積極的に“こうあるべき”というBIMモデルを示すことが、大きな提供価値になると思います」。 また、発注者側の成熟度も国内外で大きく異なる。海外の先進的な発注者は、設計段階からBIMの活用を求め、維持管理フェーズまで含めた情報マネージメントを期待する。これに対し国内では、情報が分断し、業務の流れの中にBIMが組み込まれていないため、形式的な活用にとどまってしまう場面も多い。

3|解決の鍵は「共通言語」と「One Team」――BIMはプロセス統合のためにある

DXの真価は、部分最適ではなく「全体最適」にある。だが現実の現場では、設計・調達・施工・維持管理といったフェーズごとに情報が分断され、せっかくのBIMもその力を発揮しきれていない。

この課題に対して、日揮グループでは“共通言語”としてのBIM環境を整備してきた。その中心にあるのが、BIM国際規格であるISO19650の考え方だ。

「共通のルールをもとに、設計者・施工者・ベンダー・ファブリケーターなどが“One Team”で遂行する。それがBIM本来の姿です。日本でもこの意識は少しずつ広まりつつありますが、まだ道半ばです」(谷川氏)

こうした考え方と親和性が高いのが、製造業の発想である「DfMA(Design for Manufacturing and Assembly)」だ。設計の初期段階で、あらかじめ製作や施工のプロセスを織り込むことで、無駄のない合理的な設計施工を実現する。

この思想を具体化した一例が、野原グループと日揮グループが協業して取り組んだ『酒々井虎の門クリニックの健診棟増築工事』プロジェクトだ。このプロジェクトでは、壁と床をCFS(Cold Formed Steel)という工法でユニット化し、効率的に組み立てることで施工のスピードと品質を高める先進的な取組であり、設計・製造・施工の各フェーズが密接に連携するDfMAの考え方を実践する象徴的な事例であった。

日揮グループと野原グループが協業で取り組んだ『酒々井虎の門クリニックの健診棟増築工事』。ユニット化された医療空間を短期間で構築

また私は、「One Teamの体制を実現するには、組織間だけでなく、社内の文化づくりが重要になる」とも指摘した。「デジタルを活用する際にありがちなのが、特定の担当者や部門に任せきりになること。そうではなく、現場も営業も設計も『BIMを共通言語として使いこなす』ことが大事。これは単なるスキルではなく、仕事の進め方そのものの変革です」。

その裏付けとして、野原グループはISO 19650-1およびISO 19650-2に基づく「設計と建設のためのBIM BSI Kitemark(カイトマーク)」認証を取得。さらに、自社で展開するBIM連携プラットフォーム「BuildApp」を通じて、ゼネコン、サブコン、サプライチェーンが共通言語でつながる環境を構築している。「BuildAppが、業界横断のBIM共通基盤になることを目指している」と伝えた。

4|日本の建設DXは、これからどう変わるか

人材・ツール・プロセス。それぞれの“整備”は徐々に進んでいる。

「国内でも、BIMを扱える人材が増え、CDEなどのデータ環境も整備されつつあります。RevitやACCのようなツールを使い、設計から施工、調達までの情報をモデルベースで考える流れが生まれつつある。あとは、それを“つなぐ意識”をどう浸透させるかが課題です」(津多氏)

「そのためには、まず現場での“成功体験”を積み上げていくことが大切です。小さくても確実に手応えのある成果を出すことで、『BIMで変えられる』という納得感を生み、浸透のスピードが一気に上がるんです」と答えた。

それには、業務プロセスの可視化や形式知化を進め、「誰が・いつ・どこで・何の目的でBIMを使うのか」を明確にすることが重要になる。個人のやりがいを奪うのではなく、“設計者や施工者の創造性”と“全体最適”を両立する。日本の建設DXには、そうしたバランス感覚が必要だからだ。

また、情報管理の視点からも、DXの再設計は始まっている。

「設計の意図、施工上の工夫、維持管理の視点。これらを一つのBIMモデルに統合していくには、情報の粒度や責任分界の整理が欠かせません。そうした整備を進めることで、設計段階から施工、メンテナンスまでが“対話”できるようになります」(津多氏)

そしてもうひとつ大切なのは、“現場起点”の仕組みづくりとなる。BIMは上流で設計されたものをただ使うのではなく、実際の現場からのフィードバックを受けて進化していくべきだ。データもモデルも、双方向に流れる関係をつくることが、真のDXには欠かせないためだ。

さらには、若手人材の育成や現場レベルでのマネージメント層への意識浸透も重要だ。

「技術だけでなく、DXに対する“納得感”を育てる必要がある。トップダウンだけではなく、現場の“腹落ち”があって初めて、持続的な変革につながります」(谷川氏)

5|最後に:「“やりがい”を残しながら、標準化していく」その先へ

BIMの活用は単なるツールの導入ではない。人材育成、業務改革、そして組織文化の変革を伴う「全体最適」の挑戦である。

“やりがい”や“工夫”といった日本の建設文化が培ってきた価値を尊重しながらも、共通言語としてのBIMを通じて情報をつなぎ、One Teamで進めていく。その先にこそ、真の建設DXの姿があるのかもしれない。