【2025年最新】建築確認済証とは?検査済証との違いは?いつ・どこでもらえる?ない場合や再発行まで解説

家を建てる際や不動産取引の場面でよく出てくるのが「建築確認済証」という言葉です。しかし「いつもらえるの?」「市役所で発行されるの?」「ないとどうなるの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。

この記事では、建築確認済証の基礎知識、検査済証との違い、交付時期や発行場所、紛失時の対処法、さらに2025年からの制度改正のポイントまで、専門用語をかみ砕いてわかりやすく解説します。

目次

建築確認済証とは?

建築確認済証とは、建築基準法(第6条)や各自治体の条例にもとづいて、設計された建物が法令に適合していると審査機関から認められたときに交付される証明書です。

参考1:国土交通省「建築確認電子申請の概要」

参考2:e-Gov法令検索「建築基準法|第6条」

簡単に言えば「この設計で建てていいですよ」という許可証であり、この証明が交付されない限り工事を始めることはできません。

主に、国土交通省や自治体の建築指導課、指定確認検査機関が審査を行います。基準を満たした場合にのみ交付され、不動産売買時の重要事項説明や住宅ローン審査でも必要となります。

また建築基準法の概要を知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼

検査済証との違い

混同されがちな「検査済証」との違いをまとめました。

- 建築確認済証

建築着工前に設計が基準に適合していることを証明する書類 - 検査済証

建物が完成した後、工事内容が申請どおりかを確認する「完了検査」に合格した場合に交付される書類

つまり、建築確認済証は「計画段階の許可証」、検査済証は「完成後の適法性証明」です。両方そろって初めて「適法な建物」として評価されるため、不動産取引やローン審査の際は双方が求められるケースが多いです。

2025年からの制度改正と注意点

2025年4月から建築基準法が一部改正され、建築確認済証の交付対象が拡大しました。

(参考:国土交通省「改正建築基準法について」)

これにより、これまで建築確認が省略されていた小規模住宅やリフォーム工事も対象になるケースが増えています。施主や不動産オーナーにとっては「確認済証が必要になる建物の範囲が広がる」という点が大きな注意点です。

4号特例の縮小とは?

これまで「木造2階建て・延床500㎡未満の住宅」などは、設計士による一部審査を省略できる「4号特例」の対象でした。しかし改正後は適用範囲が縮小され、「新3号建築物」に該当する場合のみ省略が認められます。

以下に変更点をまとめました。

| 項目 | 改正前(〜2024年度) | 改正後(2025年度〜) |

| 審査省略対象 | 木造2階建て・延床500㎡未満など | 新3号建築物に限定 |

| 省エネ基準 | 適用外のケースあり | すべての新築・増築で適用 |

| 影響 | 戸建ての多くが確認済証不要 | 戸建ても原則、確認済証必須 |

出典:国土交通省「2025年4月から4号特例が変わります」

詳しい改正概要を知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください▼

建築確認済証はいつもらえる?

建築確認済証は、建築確認申請が受理され、審査に合格した時点で交付されます。

- 木造2階建て以下 → 原則7日以内

- 木造3階建て以上・RC造など → 原則35日以内

ただし、書類不備や消防署の同意が必要なケースでは遅延する可能性があります。

交付が遅れると工事の着工もできなくなるため、建築士や工務店と相談しながら早めに準備を進めるのが安心です。

また建築確認申請の概要や、全体の申請手順を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼

建築確認済証はどこでもらえる?(市役所?民間機関?)

確認済証は、以下の機関で交付されます。

- 指定確認検査機関(国交省や自治体から指定された民間機関)

- 特定行政庁(市役所・県庁などの建築指導課)

現在は民間の確認検査機関に依頼するケースが多く、申請から交付までが比較的スムーズです。

ただし、どの機関で申請するかによって提出書類の細部や審査スピードが異なるため、地域のルールを確認する必要があります。

建築確認済証をもらってないとどうなる?

建築確認済証を受け取っていない場合、建築計画や資産取引に深刻な影響を及ぼすことがあります。

建築確認済証は「着工許可証」の役割を果たすため、工事の開始・不動産売買・住宅ローン審査など多くの場面で必要です。ここでは、もらっていない場合に起こる具体的なリスクを解説します。

工事が着工できない

建築確認済証が交付されていなければ、そもそも工事を始めることができません。

法律上、確認済証のない着工は違反建築とされ、行政から工事停止命令や是正勧告を受ける可能性があります。

予定通りに家づくりを進めるためにも、工事開始前に必ず確認済証を取得しましょう。

不動産売買で不利になる

建築確認済証がない物件は、不動産取引の場面で違法建築物の疑いをもたれます。

不動産重要事項説明では「建築確認番号」と「検査済証番号」の提示が必要であることから、買主は安心して購入できず、売買価格が下がったり契約が成立しないことも珍しくありません。

「住宅の資産価値を守る」という意味でも、建築確認済証は長期的に重要な書類だと覚えておきましょう。

住宅ローン審査に落ちることも

確認済証がない場合、建築基準法に適合していない建物と判断され、住宅ローンが通らない可能性があります。

まず金融機関は融資審査の際に、原則として建築確認済証や検査済証をチェックします。

特に近年は金融庁の指導もあり、銀行側も審査を厳格化しています。そのため「確認済証がない=融資リスクが高い」と見なされ、借入希望者がローン実行まで進めないケースも増えています。

またリフォームに利用できる支援制度を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼

建築確認済証の再発行と代わりになるもの

建築確認済証は、建築計画が建築基準法に適合していることを示す重要書類ですが、一度交付されると再発行できません。そのため、紛失や未取得のままでは工事着工や不動産取引、住宅ローン審査に大きな支障が生じます。

ここでは、再発行ができない理由と、代わりになる書類や古い建物の扱いについて解説します。

建築確認済証を再発行できない理由

建築確認済証を再発行できないのは「申請時の適法性を証明する唯一のオリジナル文書」として扱われるためであり、再交付によって過去の記録が書き換えられることを防ぐ狙いがあります。

したがって、受け取った時点で厳重に保管することが最重要です。耐火金庫やクラウドへのスキャン保存も有効です。

代わりに使える証明書

万が一、建築確認済証を紛失してしまった場合には、次のような書類で代用できる場合があります。

| 書類名 | 取得先 | 内容 |

| 建築計画概要書 | 市役所(建築指導課) | 建築主・設計者・建物規模・敷地条件などの概要 |

| 台帳記載事項証明書 | 市役所・都道府県の建築確認台帳窓口 | 確認済証番号や交付年月日を証明する文書 |

| 検査済証 | 完了検査に合格した場合のみ | 設計通りに施工されたことの証明 |

特に「台帳記載事項証明書」は、確認済証や検査済証の番号・交付日が記録されているため、不動産売買や住宅ローン審査の場面で代替資料として利用できます。

古い建物で確認済証がない場合

築年数の古い建物をリフォームする場合などには、確認済証や検査済証自体が存在しないケースも珍しくありません。

これは、1990年代以前は完了検査の受検率が低く、施主が手続きを怠ったまま引き渡しを受けた事例が多かったためです。確認済証がない場合には次の対策を取りましょう。

- 12条5項報告

設計図書や現況調査をもとに、建築基準法適合を行政へ報告する - 建築基準法適合状況調査

指定確認検査機関が実地調査を行い、適合性を証明する - リフォームや売買時の追加調査

金融機関や買主の要望に応じて、専門家の診断書を提出する

古い住宅を売買する際には、確認済証がなくても「適合状況調査」や「台帳記載事項証明書」を活用することでリスクを軽減できます。

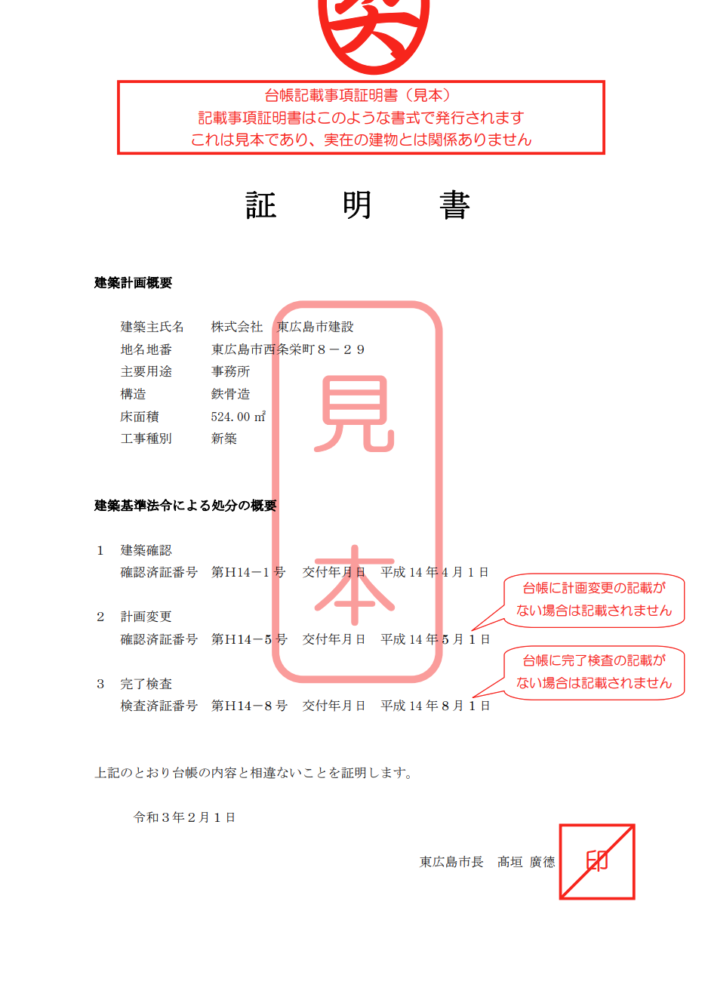

建築確認済証の見本とチェックポイント

出典:東広島市「建築確認申請台帳記載証明書|見本データ」

参考として、東広島市が公開している確認証の見本画像を添付しました。建築確認済証には、以下のような情報が記載されています。

| 項目 | 内容 |

| 確認番号 | 交付を受けた建築確認の管理番号 |

| 交付年月日 | 建築確認済証が発行された日付 |

| 建築主 | 建物を建てる施主の氏名・住所 |

| 設計者 | 設計を担当した建築士の氏名・登録番号 |

| 建築物の用途 | 住宅・店舗・事務所など |

| 規模 | 延べ床面積・建物の高さ・階数など |

| 構造 | 木造・鉄骨造・RC造などの構造形式 |

| 敷地条件 | 敷地面積や接道状況、防火地域の有無 |

なお、確認済証を手にしたら、次の点を必ずチェックしましょう。

- 確認番号・交付年月日

売買契約や住宅ローン審査で必要 - 建築主・設計者の記載

所有者や設計者の情報が一致しているか - 建物の規模・用途

実際の建築計画と相違がないか - 敷地条件

防火地域・準防火地域の記載があるか

もし内容に誤りがある場合、後々の取引や融資でトラブルになる可能性があるため、早めに確認検査機関や市役所に問い合わせる必要があります。

建築確認済証でよくある質問【FAQ】

建築確認済証はいつもらえる?

建築確認申請を提出してから、木造2階建ての戸建てはおおむね7日以内、3階建てや鉄筋コンクリート造の大規模建築は35日以内に交付されます。書類に不備があれば再申請となり、交付まで大幅に遅れることもあります。着工を予定通り進めるには、事前審査(プレチェック)を活用し、ミスのない申請を心がけることが重要です。

確認済証はどうやってもらうのですか?

建築確認済証は、市役所の建築指導課または指定確認検査機関に申請して取得します。必要書類は申請書・建築計画概要書・図面・構造計算書などです。審査で建築基準法や関連条例に適合していると判断されれば交付されます。つまり、設計が法令に適合していることを第三者が認めた証明であり、これがなければ着工することはできません。

建築確認済証は市役所でもらえますか?

特定行政庁に指定されている市役所の建築指導課で交付されます。ただし現在は、民間の指定確認検査機関に依頼するケースが主流です。民間機関は審査のスピードが速く、依頼先も多様化しています。交付元がどこであっても証明力に違いはないため、スケジュールや利便性を考えて申請先を選ぶのがおすすめです。

建築確認済証がない住宅ローンはどうなる?

金融機関の住宅ローン審査では、建築基準法に適合しているかを確認するために建築確認済証や検査済証の提出が求められます。確認済証がない場合、違反建築の可能性を疑われて融資が下りないリスクが高まります。中古住宅を購入する場合でも、台帳記載事項証明書など代替書類を提出できなければローン審査に通らないことがあるため注意が必要です。

建築確認済証の代わりになるものは?

確認済証は再発行できないため、代替書類が重要です。代表的なのは「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」で、いずれも役所で取得できます。さらに、古い建物で確認済証が存在しない場合は「12条5項報告」によって適法性を証明する方法もあります。中古住宅の売買や住宅ローンの申請時には、これらの代替書類を準備して取引をスムーズに進めましょう。

まとめ

建築確認済証は、建物の設計が建築基準法に適合していることを証明する重要な書類です。交付されなければ着工できず、不動産売買や住宅ローンの審査にも直結します。

また再発行ができないため、紛失を防ぐ管理が必須です。万が一ない場合は、建築計画概要書や台帳記載事項証明書といった代替書類を活用しましょう。