【2025年最新版】鉄筋コンクリートとは?構造・耐用年数・防音性・住宅の特徴を専門家が解説

鉄筋コンクリートは、地震や火災に強く、遮音性にも優れた構造として、多くの住宅や公共施設、公共構造物にも使われています。しかし、具体的にどのような性能をもつ材料なのかイメージできていないという方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、鉄筋コンクリートの概要やメリット・デメリットを紹介したのち、耐用年数やメンテナンスに関する情報をわかりやすく解説します。

目次

鉄筋コンクリートとは?

鉄筋コンクリート(英語:Reinforced Concrete)とは、鉄筋とコンクリートを組み合わせてつくられた建築材料・構造のことです。主に次のような建物・構造物に使用されています。

- 住宅

- ビル

- 橋

- トンネル

また鉄筋コンクリートに使われている「コンクリート」は、外部からかかる圧縮力に強く、「鉄筋」は内部から外側に向かってかかる引張力に強いため、両者を組み合わせることで「地震や火災に強く、長寿命な構造体」をつくりだせるのが特徴です。日本では主に「RC造(鉄筋コンクリート造)」として広く知られています。

(参考:J-Stage「鉄筋コンクリート造建物の耐久性向上に関する考察」)

また近年では、一度使用されたコンクリート殻などを再利用する再生コンクリートなども登場しています。詳しくは以下の記事もチェックしてみてください。

鉄筋コンクリート造(RC造)と他構造の違い

建物や構造物は、本記事で紹介する鉄筋コンクリート以外にも、さまざまな材料でつくられています。

参考としてRC造と混同されやすい「S造(鉄骨造)」「SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)」「W造(木造)」との違いを整理しました。

| 構造 | 主な素材 | 特徴 | 用途の例 |

| RC造 | 鉄筋+コンクリート | 耐震・耐火性が高く遮音性にも優れる | マンション、学校、公共施設 |

| S造 | 鉄骨のみ | 軽量・工期短縮に向くが遮音性は劣る | 商業ビル、大型倉庫 |

| SRC造 | 鉄骨+鉄筋コンクリート | RC造の強さ+高層にも対応 | 超高層ビル、高級マンション |

| 木造 | 木材 | 施工コストは安いが耐久性・耐火性に課題 | 一戸建て住宅 |

上記の材料のうち、RC造は中層〜高層住宅や公共施設に多く使われています。防音性や耐久性に優れていることから、耐用年数も長く、長期的に建物・構造物の品質を維持しやすいのが特徴です。

鉄筋はさまざまな材料と組み合わせて利用されていますが、最近ではデジタル援用などもスタートしています。詳しい取材情報を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

鉄筋コンクリートを使った住宅・構造物のメリット

鉄筋コンクリート(RC造)は、強固であり、かつ安心・快適に暮らせる構造として国内にある多くの住宅・構造物で使用されています。参考として以下に、鉄筋コンクリートを用いた住宅や構造物のメリットをまとめました。

高い耐震性・耐火性

RC造は、鉄筋や砂、モルタルが固まってできている材料であるため「壊れにくく、燃えにくい」構造であるのがメリットです。

特に日本のように地震が多い国では、二次災害として倒壊や火災が発生することも少なくありません。そういったなか鉄筋コンクリートでつくられた建物や構造物は次のような強みをもっています。

- 耐震性の理由

鉄筋が引っ張り力に強く、コンクリートが圧縮力に強いため、地震の揺れにしなやかに耐える設計が可能になる - 耐火性の理由

コンクリートは燃えにくく、火災時の延焼リスクを大幅に軽減でき、建築基準法でも高層建築にはRC造が義務づけられることがある

以上より、日本を取り巻く環境を考慮しても、鉄筋コンクリートは必要不可欠な材料だと言えます。

防音性の高さと遮音効果

鉄筋コンクリート造は、他の材料と比べて「音・振動が響きにくい」のがメリットです。

快適な住環境を整えやすいことから、アパートやマンションなどにも使用されており、騒音ストレスを軽減する効果があります。

特に床スラブ厚(150mm〜200mm)がしっかりしていれば、生活音の遮断効果は高いと言われており、同じ階だけではなく、上下階にも騒音・振動を与えにくくなるのが魅力です。

鉄筋コンクリートを使った住宅・構造物のデメリット

鉄筋コンクリート(RC造)は、耐震性や遮音性といったメリットがある一方で、居住環境や維持管理に関する課題があります。

参考として、よくあるデメリットと解決策を紹介します。

冷暖房効率が悪くなる

鉄筋コンクリートは蓄熱しやすい材料であることから、夏は暑く、冬は寒くなりやすい傾向があります。

そのため冷暖房効率が悪く、エアコン代がかさむことも少なくありません。

ただし「窓の断熱性能を高める(複層ガラス・遮熱カーテン)」「断熱リフォーム(内断熱・外断熱の施工)」などを施せば、ある程度蓄熱の問題を解決できます。

塩害・アルカリ骨材反応のリスクあり

鉄筋コンクリートは、特定の環境条件によって劣化しやすいというリスクがあります。特に以下に示す外的要因は、耐久性に大きな影響を与えます。

- 塩害

海沿い地域では塩分を含んだ空気が鉄筋に浸透し、錆による膨張・ひび割れ(爆裂)を起こす可能性がある

- アルカリ骨材反応

コンクリート中のアルカリと骨材の反応により膨張・ひび割れが進行し、構造的な強度低下を引き起こす

(参考:農林水産省「コンクリートの主要な劣化と特徴、劣化要因の推定方法」)

上記の問題を避けるためには、外壁や床の定期点検・中性化調査を実施することが重要です。また設計の段階で耐塩害仕様(防錆剤入りモルタル、被覆材)にするなど、事前に環境要因をリサーチしたうえで対応が求められます。

鉄筋コンクリートの耐用年数とメンテナンス

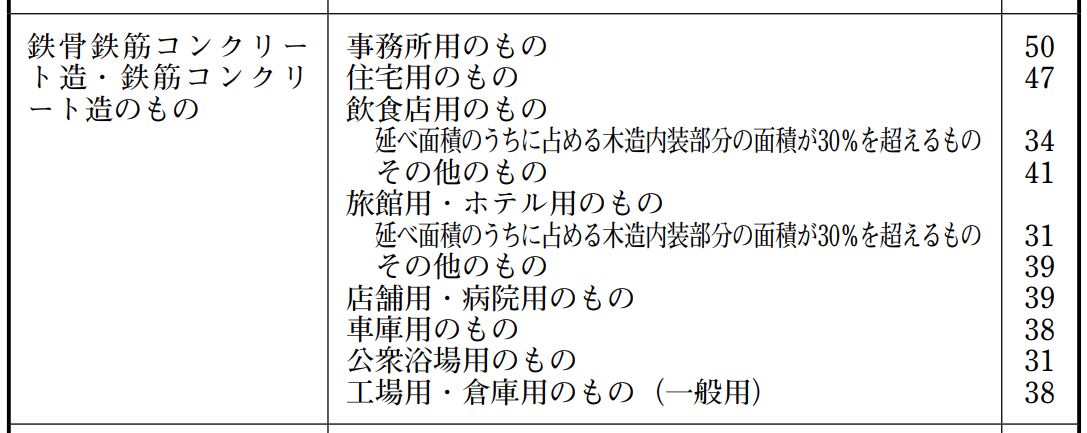

鉄筋コンクリートの耐用年数は、50年程度だと言われています。

出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

また寿命を延ばすための対策を施せば100年近く持つとも言われており、近年では国を挙げて、老朽化を某するための長寿命化などに取り組まれています。

ここでは長寿命化のポイントと、損傷の進行を早期発見する点検についての情報をまとめました。

長寿命化のポイント

鉄筋コンクリートを長持ちさせるポイントを以下に整理しました。

- コンクリートの中性化進行調査(フェノールフタレイン試験)を定期的に実施

- ひび割れや鉄筋露出の早期補修

- 外壁塗装・防水処理による劣化要因の遮断

- 塩害・凍害のリスクがある地域では耐久性資材の選定

簡単に説明すると、考えられる損傷を未然に防ぐ対策を実施し、もし損傷が見つかった場合には早期に補修するという考えが、長寿命化を実現します。

より詳しく長寿命化対策を知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

RC造建物の定期点検・補修の必要性

国土交通省が公開している「定期点検基準等について」より、コンクリート構造物等のメンテナンス頻度は5年に1回ペースだと決められています。

当点検のなかでは、打音調査や目視点検を実施しながら損傷の度合いをA~Eで評価をし、適切な補修内容を決めていくのが特徴です。

また補修が必要だと診断される損傷については、土木研究所や各自治体が公開している「補修対策施工マニュアル(2022年版)」などを参考にしつつ、適切な処置を施さなければなりません。

鉄筋コンクリートに関するよくある質問【FAQ対応】

鉄筋コンクリートの英語は何という?

鉄筋コンクリートの英語表記は、Reinforced Concreteです。「Reinforced」は補強されたという意味があり、鋼製の鉄筋で補強されたコンクリート構造を指します。なお海外の建築基準書や設計図では 「RC structure」という用語が使われています。

RC造・SRC造・S造の違いは?

RC造・SRC造・S造は、それぞれ使用する構造材と耐震性能、用途が異なります。たとえば住宅ならRC造で十分な性能を確保できますが、SRC造は構造体が重厚になり、コストが跳ね上がるため用途が一部に限定されます。

まとめ

鉄筋コンクリート(RC造)は、耐震性・耐火性・防音性といった多くのメリットをもつ一方、冷暖房効率や劣化リスクといったデメリットもあります。

建設分野(土木・建築)でよく利用されている材料のひとつですので、本記事の情報を設計検討などに役立ててみてください。